让我们一起跟随电视剧《红旗渠》走进那段“战天斗地、引漳入林”的奋斗岁月!

简介:电视剧《红旗渠》将再现当代版“愚公移山”,带领观众重温历史奇迹,致敬民族英雄。故事以1959年河南省安阳市林县大旱缺水为背景,讲述了林捷带领林县人民团结协作、攻坚克难,修建“红旗渠”的伟大故事。赞颂了中华民族自力更生、艰苦奋斗、不屈不挠的民族精神,有着深刻的思想意义和教育意义。

《红旗渠》精彩片段

红旗渠就是纪念碑,记载了林县人不认命、不服输、敢于战天斗地的英雄气概。要用红旗渠精神教育人民特别是广大青少年,社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的,不仅过去如此,新时代也是如此。

——习近平

10月28日上午

习近平总书记

来到河南安阳林州市红旗渠纪念馆

这是党的二十大闭幕后

习近平总书记第一次外出考察

“红旗渠很有教育意义,大家都应该来看看。”习近平总书记在河南安阳林州市红旗渠纪念馆考察时说。

习近平总书记走进展馆

依次参观了“千年旱魔,世代抗争”

“红旗引领,创造奇迹”

“英雄人民,太行丰碑”

“山河巨变,实现梦想”

“继往开来,精神永恒”等展览内容

习近平总书记在青年洞强调:

红旗渠精神同延安精神是一脉相承的

是中华民族不可磨灭的历史记忆

永远震撼人心

红旗渠精神永在

到红旗渠看什么?

一看中国共产党人永不褪色的初心使命。

二看不认命、不服输、敢于战天斗地的斗争精神。

三看吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的顽强作风。

红旗引领,创造奇迹

如何修建红旗渠?

历经10年春秋,30万林县人民,共削平了1250座山头,架设了151座渡槽,开凿了211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达2225万立方米

一渠绕群山,精神动天下。林县人民怀揣“誓把河山重安排”的激情和“引漳入林”的梦想,仅仅靠着一锤、一铲、两只手,在太行山上劈山凿崖、移山填谷,用十年时间修成全长1500公里的红旗渠以新时代“愚公”之志凿出林县人民“生命之渠”。

红旗渠精神这样铸就:

1959年

林县遭受严重旱灾。林县县委提出,从林县穿越太行山到山西,斩断浊漳河,将水引进林县,时称“引漳入林”工程。

1960年2月

3.7万名干部群众奔赴修渠工地,劈山填谷,开山凿渠。

1960年3月

林县正式命名该渠为“红旗渠”,即高举红旗前进。

1965年4月

红旗渠总干渠竣工通水。

1966年

三条干渠竣工通水。

1969年7月

红旗渠总干渠、干渠和支渠、斗渠配套体系全部建成。

修渠过程中孕育出了

自力更生、艰苦创业

团结协作、无私奉献

的红旗渠精神

自力更生

林县人民不等不靠,更没有伸手向国家要投资、要材料,而是发扬自力更生精神,依靠集体力量自己筹划。自己烧石灰、制水泥、造炸药,主动出工出力、自备生产工具,自带口粮、自建营房、自搭炉灶。各级施工组织挖掘力,自己制造修理工具,坚持定额消耗,超用不补。红旗渠工程总投资6800多万元,其中85%为林县自筹。

艰苦创业

红旗渠这样艰巨的工程在缺乏现代化设备和技术条件的年代能够建成,彰显了林县人民百折不挠、艰苦创业的伟大精神。在缺乏专业仪器的情况下,林县人凭借土办法,保证了施工精度,70.6公里长的总干渠建设完全符合设计标准。为解决总干渠与河流交叉问题,设计建造了“坝中过渠水,坝上流河水”的空心坝,从此“渠水不犯河水”修建桃园渡槽时发明了“简易拱架法”,建成“槽下走洪水、槽中过渠水、槽上能行车”的渡桥。林县人创新了上百项工程、技术成果,培养出上万名铁匠、木匠、石匠。

团结协作

成功修建红旗渠,充分彰显了团结协作精神。这体现在跨省跨县跨流域引水,体现在兄弟地区和单位的支援,体现在对各方力量的整合和林县各公社、生产大队的配合。山西省平顺县与林县相隔巍巍太行,对工程给予了全面支持和配合,充分体现了顾全大局的集体主义精神。在修建红旗渠过程中,施工人数众多,但得益于合理分工、科学调配、相互补充、团结一致,实现了全县一盘棋、党群一条心,全力服务中心工作。各部门不论抽人还是调物资,做到了“前方有求,后方必应”,前后方互相支持,共同前进。

无私奉献

无私奉献是共产党人的优秀品质,也是红旗渠精神的鲜明特征。林县广大干部群众无私奉献、舍己为人,甚至不惜牺牲自己的生命。林县县委领导带头与群众实行“五同”(同吃、同住、同劳动、同学习、同商量)。在党员干部的带动下,修渠工地上先后涌现出舍己救人的共产党员李改云、把一生奉献给水利事业的林县水利局技术人员吴祖太、带头实干的五好连长石文祝、艰苦奋斗的五好施工员路银、除险英雄任羊成、长期坚持在工地奋战的五好民工郑文锁等,都是无私奉献的先进典型。

2021年 红旗渠精神成为

第一批纳入中国共产党人精神谱系

的伟大精神之一

激励一代又一代年轻人

自力更生、艰苦创业

团结协作、无私奉献

历久弥新、永不过时

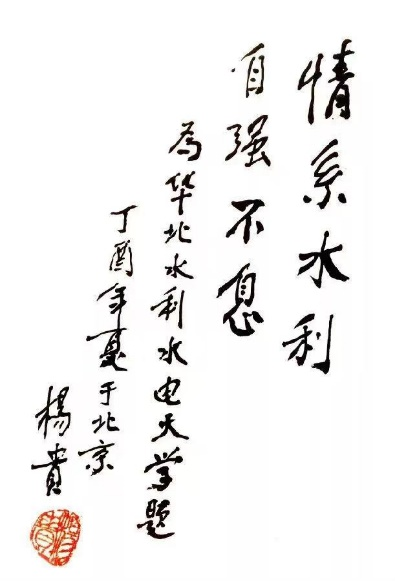

情系水利,自强不息

作为水利水电特色高校

长期以来

华北水利水电大学牢记

“治水兴水为人民”的初心和使命

积极投身国家水利水电事业

写下了华水人治水兴国的壮丽诗篇

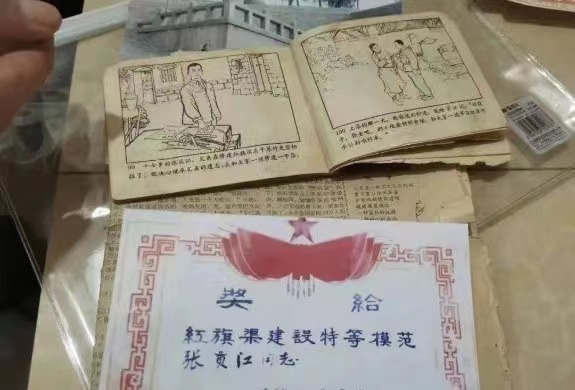

岳城时期师生参加红旗渠建设

红旗渠总设计师、时任林县县委书记杨贵

作为老水利人

他特别感谢华水师生

在红旗渠修建过程中

提供的技术支持和无私帮助

欣然写下“情系水利、自强不息”的题字

希望华水继承发扬

“情系水利,自强不息”的优良办学传统

保持良好发展势头

发扬红旗渠精神

再接再厉、再创辉煌

华北水利水电大学与红旗渠干部学院

举行产学研基地共建

签约暨揭牌仪式

对进一步学习弘扬红旗渠精神、

学习弘扬华北水利水电大学

“情系水利、自强不息”的办学精神

有着更加突出的意义

“华北水利水电大学产学研基地”揭牌

河南省大学生校外实践基地揭牌仪式暨华北水利水电大学

“汪胡桢实验班”学习传承红旗渠精神培训班

华北水利水电大学将红旗渠干部学院确定为

“河南省大学生校外实践基地”

将红旗渠精神融入思政课教学

为新时代大学生思想政治教育工作

注入新活力、激发新动能

学校在红旗渠干部学院开展

汪胡桢实验班“学习传承红旗渠精神”培训班

学校暑期干部培训期间

学员通过音像教学、现场教学和专题报告等形式

多角度全方位

学习红旗渠精神,锻炼党性修养

学校暑期干部培训学员认真参观红旗渠纪念馆感受红旗渠精神

在红旗渠精神的感召下

华水师生多次走出学校,走进红旗渠

沿着红旗渠

考察一段历史

感悟一种精神

学校师生参观青年洞

红旗渠在路上

学校教工党员参观红旗渠

学校暑期社会实践队员走进巩义的新中小学,宣讲红旗渠精神

学校举办“走进红旗渠”宣讲团活动

华北水利水电大学

与林县、与红旗渠、与红旗渠精神

有着很深的渊源

华水师生曾经参与过

红旗渠的勘察设计、人才培养等工作

华水“情系水利、自强不息”的办学精神

与

“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”

的红旗渠精神

有共通之处

我们学习、弘扬红旗渠精神

也是为了深化

“情系水利、自强不息”的精神内涵

优秀学生实践感悟分享

继往开来,精神永恒

习近平总书记指出,“红旗渠精神是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时”。面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,还需要攻克“娄山关”“腊子口”,还需要“凿隧道”“设渡槽”,我们要从红旗渠精神中汲取信仰伟力,不断强化政治引领,在红旗渠精神的指引下,不忘初心、牢记使命,保持吃苦耐劳、奋发向上、积极进取的精神状态,埋头苦干、真抓实干、敢抓敢干、善谋善干,不断夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利。

故事一:三代人的坚守

张买江,最年轻的红旗渠劳模。他走向工地时只有十三岁,是修建红旗渠时工地上最小的建设者之一。

2014年春天,红旗渠纪念馆建成对外开放。

66岁的张买江和第一批参观者们一起走进了红旗渠纪念馆。他径直走到太行丰碑前,长久的驻足凝视,这上面镌刻着在红旗渠建设过程中牺牲的81位烈士的姓名,其中也包括张买江的父亲张运仁。

张买江的父亲张运仁是修渠工,担任过林州市桂林镇南山村施工排排长,石匠活儿和铁匠活儿都出类拔萃。然而,在1960年5月13日晚工作结束通知工友躲炮而被飞石击中头部,不幸牺牲。年仅12岁的张买江,身为家中长子,承担起和母亲每天到离家5公里之外挑水的日常劳动,“水贵如油”的日子让这个家庭更显艰难。

“你爹没有修成渠就走了,你去就得把水带回来,带不回来水,你就不要回来了。”次年的大年初七工地一开工,母亲便将张买江送到修渠工地,彼时13岁的他,是修建红旗渠时工地上最小的建设者之一,从此张买江开启了修渠之路。

张买江在工地看护炸药,还管开山爆破,“15岁时,我打炮眼,左胳膊被铁锤砸骨折,那会儿年龄小,伤口钻心疼但也好得快,一星期就能干轻活了。”张买江回忆说,天不亮开工,星星出来才结束工作是常态。干活和摸索中,他学会了石匠、铁匠、木匠技术,并成为民工中的技术骨干。

1965年4月5日,红旗渠总干渠通水。次年4月,红旗渠修到了张买江的家门口——桂林镇南山村。他终于把水带回来了!红旗渠修建了10年,张买江在红旗渠工地干了9年。

故事二:红旗渠之父—杨贵

历史进入20世纪50年代后,缺水的问题仍如同悬在林县人头上的一把刀。年轻的县委书记杨贵被推上历史舞台。面对林县因极端缺水而贫困交加的艰难境况,杨贵决心率领林县人民“重新安排林县河山”,打一场改变世世代代受干旱缺水熬煎的翻身仗。

红旗渠上马的时候,正值国家三年困难时期,以杨贵为首的林县县委一班人面临着资金缺乏,物资、粮食紧张和险恶施工条件等重重困难,面临着来自四面八方的压力、误解、指责,甚至丢官罢职的严峻考验。不少人说,在这崇山峻岭中修渠,简直是异想天开。有人甚至对杨贵说,这个渠要是通不了水,你可就成了千古罪人。对此,杨贵没有退缩,他团结和带领全县人民自力更生,艰苦奋斗,挖山开渠不止。

在建设红旗渠的过程中,杨贵和县委一班人不但迎难而上,负重前行,做出了一个又一个改变林县历史的重大决策,而且“干”字当头,身先士卒,在工地与民工同吃、同住、同劳动、同克时艰,真正同群众风雨同舟,血肉相连。难能可贵的是,县委一班人带领林县人修渠10年,动用了大量的资金和物资,但从没有发生过一宗请客送礼、挥霍浪费的情况,也没有一个干部贪污挪用一丝一毫的钱粮物资。

故事三:女子突击队的故事

李改云,当年是林县井湾大队妇女队长,也是林县十万建渠大军中的一员。

在工地上,妇女们干起活儿来一点不比男人差。男同志推车,女同志也推车,男同志打钎,女同志也打钎。有的女同志一口气抡锤600下,胳膊都肿了。采桑镇十二姐妹战斗队的队员们打钎、抡锤,虎口受伤,崩了很大的裂口,冬天一冻又肿了起来,消炎药从手背上打进去,药水从手心流了出来……即便如此,也没有一名妇女喊苦喊累,没一个人说干不了,没一个人说不干了。

刘胡兰突击队的姐妹们下定决心:“一不怕苦、二不怕死,大干、苦干、拼命干,想尽一切办法把漳河水引到林县来。毛主席说过,‘妇女能顶半边天’,我们在红旗渠上,就要把这半边天顶起来,看看咱妇女能不能干。当时不仅我们公社的妇女能干,其他地方的妇女也很能干。红旗渠上的妇女确实能顶半边天。”

新时代新征程,我们要从红旗渠精神中汲取信仰伟力,牢记初心使命,发扬担当和斗争精神,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

工作室简介

河南省高校思想政治理论课名师工作室(华北水利水电大学)现有11人,其中,教授3人,副教授7人,博士6人。工作室负责人张梅现任马克思主义学院院长,三级教授,硕士生导师,主要研究方向思想政治教育创新发展,兼任河南省普通高校教指委马克思主义理论类副主任委员等职务。主持全国教育科学“十三五”规划项目1项、省级以上课题6项,获河南省社科优秀成果一等奖1项、二等奖2项,河南省高等教育教学成果特等奖1项。

作者:张梅

编辑制作团队成员:陈星辰 赵思维 关心 王梦雅

(本文转自豫教思语)