为扎实推进2026年度国家基金项目申报工作,提升申报质量与成功率,水利学院于2025年11月6日下午在水利楼503教室组织国家自然科学基金项目培育专家辅导会。

会议特邀学校科技处副处长黄伟莅临指导。会议邀请黄河研究院执行院长王富强教授、水资源学院水灾害与水安全研究所所长万芳教授、水资源学院王春颖副教授、土木与交通学院李列列副教授四位专家做经验分享,学院预申报教师及科研骨干参会。

会议强调,国家基金项目是衡量学院科研实力和教师学术水平的重要标志,面对当前基金申报竞争日益激烈的形势,全体教师应早谋划、早准备,以扎实的前期积累和严谨的申报材料迎接新一年的挑战。同时要重视团队合作,积极参与学校及学院组织的辅导活动,借鉴成功经验,加强学习交流,持之以恒练好基本功。

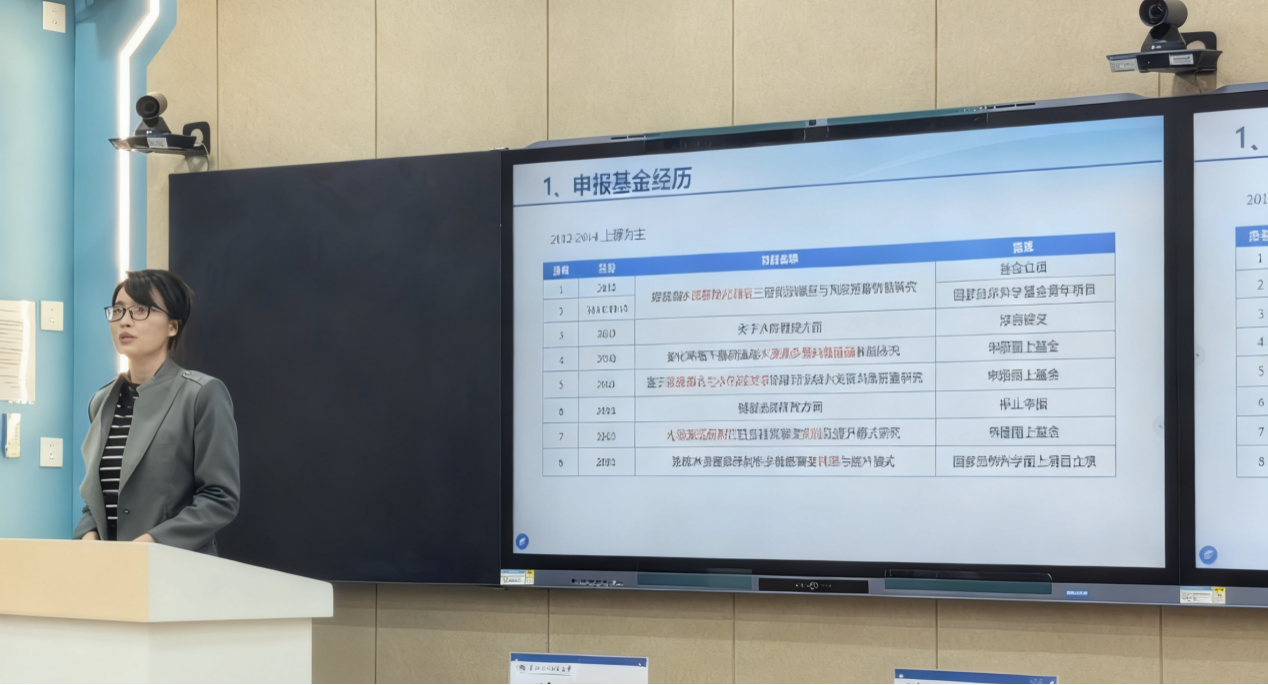

万芳老师结合自身连续多年撰写基金申报书的经历,深入阐述了如何在研究主题跨度较大的情况下保持清晰的申报主线。她强调,基金申报书的核心在于突出研究的创新性与独特性,即“闪光点”。她建议申报者将科学问题、研究思路和创新价值有机串联,确保评审专家能够迅速抓住研究的核心贡献,避免陷入技术细节的平铺直叙。

王春颖老师重点分享了申报的前期准备工作。她指出,扎实的前期积累是信心的来源,这包括一系列高质量研究论文的发表以及相关课题的扎实推进。她特别强调了基金标题的重要性,认为标题是评审专家对项目的第一印象,必须做到简洁明了、精准有力,能够直接反映研究的核心内容和关键科学问题,避免使用过于宽泛或晦涩的词语。

李列列老师从坚持团队协作的角度分享了心得。他认为,基金申报是一场“持久战”,持之以恒的努力至关重要。他提倡发挥团队力量,通过集体讨论相互打磨本子。在撰写技巧上,他提出一个实用建议:尽量避免使用过于生僻、领域内都鲜有人知的新词汇来标新立异;同时,可以邀请不同专业背景的同事甚至外行朋友阅读申报书,如果他们能理解基本思路和逻辑,则说明本子的可读性和完整性较高,这是一个有效的自我检验方法。

王富强老师的分享聚焦于申报者的内在动力与外在技巧。他提出一个鲜明观点:“想要感动专家,首先要感动自己”。申报者本人必须对研究充满热情,并将这份激情融入文字。在具体操作层面,他认为申报书的形式(如格式规范、排版美化、图表质量等)构成了至关重要的“第一印象”,必须高度重视。此外,他建议申报者要积极与专家、同行交流,汲取多方意见,并合理规划时间,善于利用碎片化时间进行思考和修改,从而持续优化申报书质量。

科技处黄伟副处长做指导发言。黄伟充分肯定了水利学院在科研组织与基金申报方面的工作,并强调国家基金对学校学科建设、教师成长和学术影响力的重要意义。他表示,学校层面将持续加大支持力度,通过多层次、多形式的辅导与服务,助力教师提升申报竞争力。

本次会议系统梳理了申报关键环节,明确了学院和学校层面的支持举措,为2026年度国家基金申报工作奠定了坚实基础。下一步,水利学院将认真落实会议部署,持续开展申报培训与打磨指导,力争在新一年基金立项中取得新突破。