一、课程教学目标

通过本课程的课堂教学,使学生可以(1)了解力学与工程的关系;(2)了解工程中力学问题的基本解决方法;(3)了解工程力学专业后续的主导课程及其工程应用领域。为以后从事有关的工程技术工作和科学研究工作奠定基础、开拓视野。

课程目标与能力要求如下:

课程目标1:了解力学和它的发展,了解力学与近代科学发展的关系,牛顿力学及牛顿以后的力学发展,了解力学研究前沿和最新工程实践问题,培养学生的科学思维和科学素养。

课程目标2:掌握力学的学科分类,了解固体力学、流体力学、一般力学的学科分类及在各行业工程中的应用,以及力学与其它学科的交叉及各行业工程中的应用。培养学生大国工匠精神和将力学知识应用于工程中问题的能力。

二、思政育人目标

目标1:注重学生科学思维方法的训练和科学伦理的教育,培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。

目标2:注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:

1案例介绍

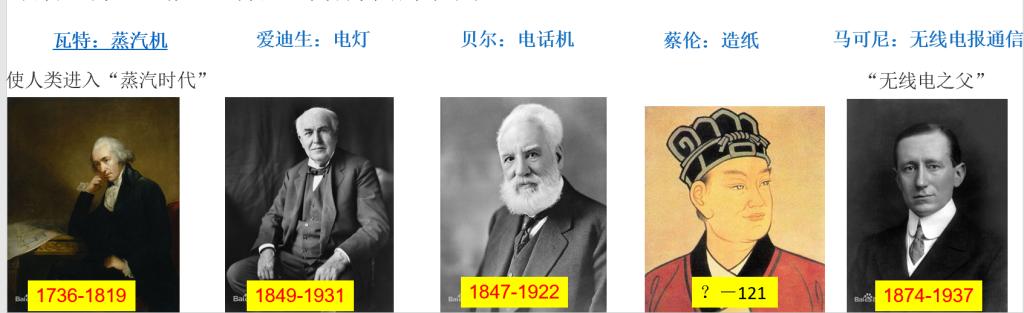

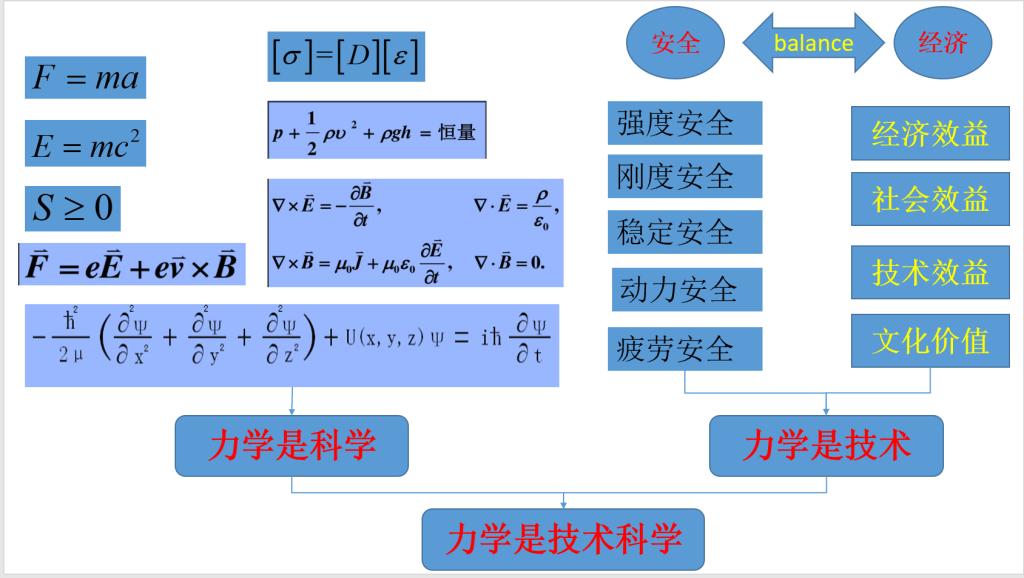

本案例主要讲解了科学、技术和工程之间的内生关系,并在这对内生关系中,发现了力学之于科学和技术的桥梁、基础与交叉作用,用科学技术史上的有影响力的事件,讲清楚科学与技术的关系,并从生产力发展的唯物观,讲述工程和技术的关系,继而分析力学在促进科学与技术发展、力学在促进生产力发展以及力学在人类历史上的四次产业革命中作用,讲清楚科学家发现现存的世界,工程师造未来的世界。力学既可以发现存的世界,也可以创造未来的世界,培养学生的力学观和学习力学的热情,树立学生正确的工程观、技术观和价值观。

2.案例设计:

⑴“科学”源于拉丁文scientia,本义是知识和学问的意思。通常认为,科学以探索发现为核心,主要是发现、探索研究事物运动的客观规律。是人类在认识世界和改造世界过程中所创造的,是正确反映客观世界现象、物质内部结构和运动规律的系统理论知识。

⑵“技术”由希腊文techne(工艺、技能)和logos(词,讲话)构成,意为工艺、技能。一般认为,技术以发明革新为核心,着重解决“做什么、怎么做”的问题;是在科学的指导下,通过总结实践的经验而得到,在生产过程和其他实践过程中广泛应用的,从设计、装备、方法、规范到管理等各方面的系统知识。

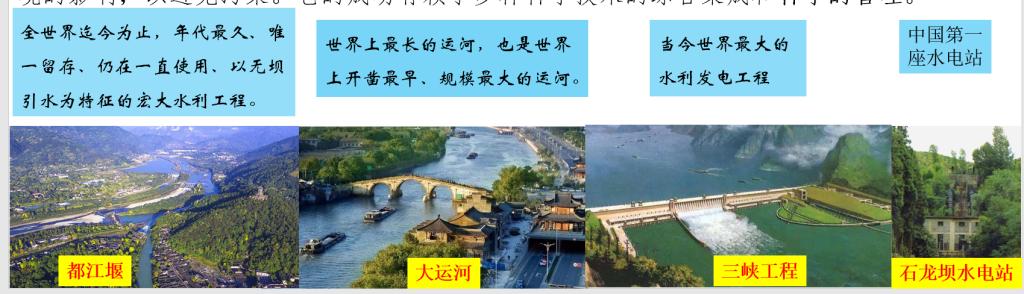

⑶“工程”一词,最早产生于十八世纪的欧洲,其本义是兵器制造、军事目的的各项劳作,后扩展到许多领域,如制造机器、架桥修路等。一般认为,工程着重解决“做出了什么”的问题。是人类有组织地综合运用多门科学技术进行的大规模改造世界的活动,它除了要考虑技术的先进性和可行性,还要考虑成本和质量,做到经济、实用、美观,要考虑对环境的影响,以避免污染。它的成功有赖于多种科学技术的综合集成和科学的管理。

⑷技术科学:以基础学科为指导,以技术客体为认识目标,研究和考察各个技术门类的特殊规律,建立技术理论,应用于工程技术客体。它将科学转化为技术,又将技术知识提高到理论成为科学。

自然科学、技术科学和工程技术,这三者缺一不可。在这里,技术科学是介于自然科学和工程技术二者之间的。人们常说它是这两者的桥梁,用“根深、枝壮、叶茂”,来概括三者的关系。把整个科学技术比作一棵树,自然科学是树根,技术科学是树干和树枝,工程技术是树叶。要想使整个科学技术发展,根要深,枝要壮,叶要茂盛。技术科学相当于树千和树枝,起传递营养的作用。这个比方说明了技术科学的桥梁作用。

3.实现的育人目标:

本课程思政教学案例通过在课堂中融入典型的科学情景和技术场情,培养了学生正确的科学技术观,使学生在内心之中产生热爱科学、热爱力学的情感;培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感,实现了教学目标。

案例二:

1案例介绍

本案例通过历史事件,深入浅出的引入问题,采用启发式教学,引导学生积极思考、讨论,大胆表达自己的观点。同时,在课后给学生布置任务,促使学生查阅文献或者发现科学或工程发展历史上的重要事件,并分析力学在其中的关键作用。通过引入早期天文学中“地心说”与“日心说”争论,激发学生对科学的兴趣,并使学生思考力学经典理论的形成原因、过程。由浅入深内容丰富,知识体系完整,工程案例+历史人物介绍+基本概念分析,使力学发展过程,以及对科学和工程的贡献生动呈现。本案例通过介绍近代科学的起源,分析力学在其中的关键引领作用,在增强学生的专业自豪感的同时,培养学生的专业兴趣和爱好。

2案例设计

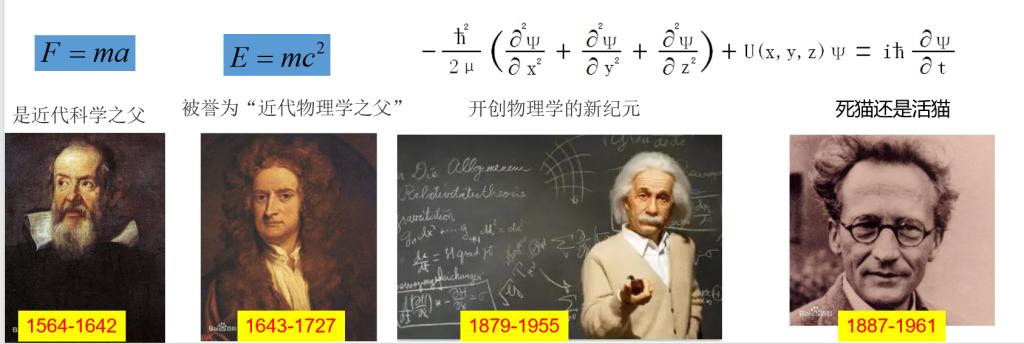

(1)科学的先驱

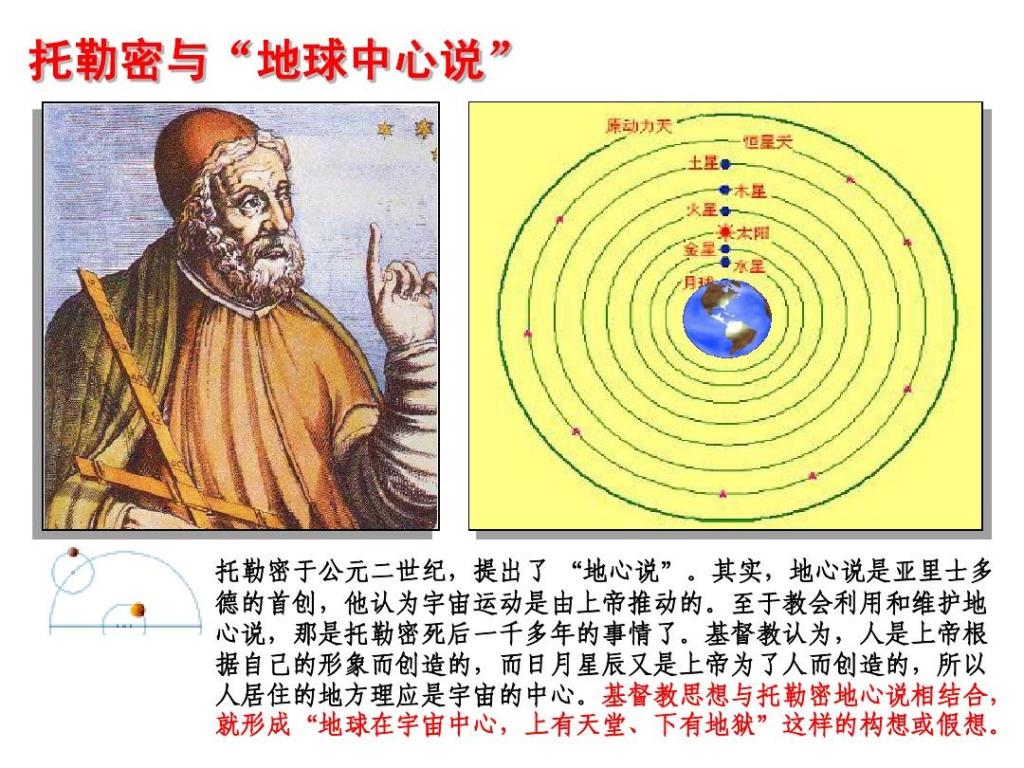

按照亚里士多德的理论,一切物体是由水、火、土、气四种元素构成的,这其中土元素的本质属性之一就是向地心运动。用亚里士多德的理论来说,地心是土元素的自然位置,而土元素向地心运动是一种自然运动。因此包含较多土元素的物体向地心运动是“自然的”,而不是“受迫的”(与之相反,如果一种物体中包含较多的火元素,这种物体的自然运动就是上升而非下落)。在此思想上,托勒密于公元二世界,提出了“地心说”,并被教会利用以维护统治地位。

(2)科学的黎明

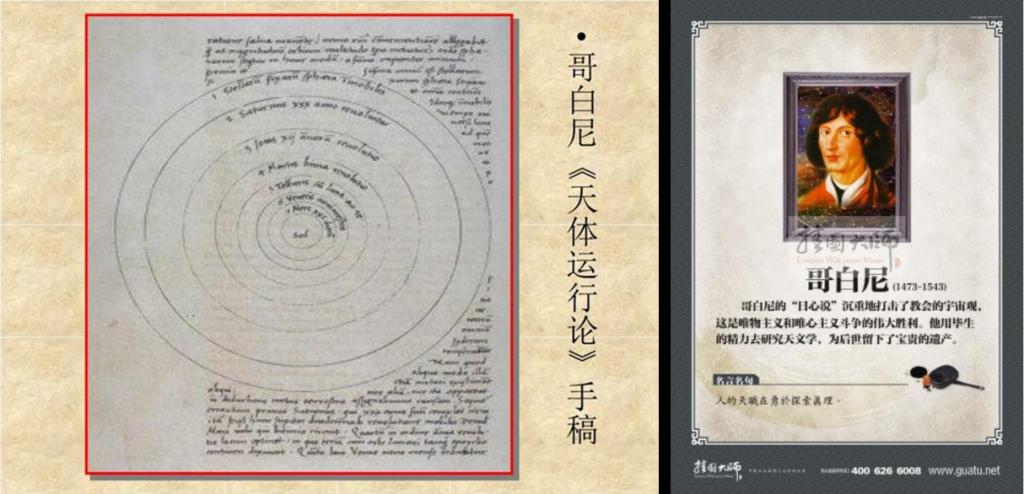

到中世纪末,由于用托勒密地心体系推算出来的行星位置与实际观测不符,人们开始怀疑“地心说”的正确性。1543年,波兰天文学家哥白尼在他的不朽名著《天体运行论》中系统地提出了“日心说”。在他阐释的日心体系中,太阳居于宇宙的中心,地球和其他行星沿着圆形轨道绕太阳运行。

(3)科学三部曲

在哥白尼“日心说”的基础上,通过分析太柯勃拉(1546-1601)的大量观测数据,凯普勒归纳得到了他有名的行星运动三大定律:1)连接太阳和一行星的半径在等时间内扫过等面积;2)一个行星的轨道是以太阳为中心的椭圆;3)不同行星的“周期平方”正比于相应椭圆轨道“长轴的立方”。以上定律以“积分”的形式出现,因此除了对当时观察到的天体运动之外,不具有普遍的意义。这代表了自然科学工作方法的第一部曲——“观察”

伽利略通过实验手段,在比萨斜塔上进行了有名的落体实验(有争议),推翻了统治西方学术界两千多年的亚里士多德“重体下落快,轻体下落慢”的唯心臆断。通过多次落体实验,总结得到了正确的落体运动规律;利用自制望远镜,观察到金星的盈亏现象,肯定了“日心说”的正确性。伽利略创始了自然科学工作的第二部曲——“实验”。

牛顿首先在伽利略和自己(和他人)大量实验基础上,抽象外推,把实践的结果上升为理论,提出了有名的牛顿三大运动定律:1)物体保持静止,或以等速沿一直线运动,除非它被外力所迫而改变其状态;2)运动量的改变正比于作用的外力,并沿着外力作用的方向;3)对每一作用,存在一大小相等、方向相反的反作用——两物体间的作用,永远相等、反向。这一飞跃性的步骤,形成了自然科学工作方法的第三部曲——“理论”

科学方法的三部曲“观察、实验、理论”这个环套是由凯普勒、伽利略、牛顿等完成的。从牛顿开始,在人类认识自然的方法上,就出现了一个崭新的时代,即所谓“科学时代”

3.实现的育人目标:

本课程思政教学案例通过在课堂中融入近代科学的开端和历史,使学生明白力学在科学启蒙过程中的重要作用,使学生在内心之中产生热爱科学、热爱力学的情感,培养学生的专业自豪感,鼓励学生勇于挑战、勇于创新的科学精神,实现了教学目标。

案例三:

本案例通过介绍郑哲敏、周恒、张涵信、黄克智、白以龙五位院士联名撰写的文章《21世界初的力学发展趋势》,期望达到如下的课程思政教学目的。

1)帮助构建学生力学专业知识体系。文章从固体力学、流体力学、一般力学以及力学与其他学科交叉等不同角度,探讨了21世界初的学科发展趋势,使学生在不知觉中构建起自己的力学专业知识体系。

2)培养学生强烈的专业自豪感和学习使命感。文章语言朴实、立意鲜明,通过相互的介绍,能够深入浅出的将21世界的力学发展现状和趋势鲜明的介绍,并为年轻的力学学习和工作者指明道路。五位院士丰富的力学知识,以及利用力学知识在各学科、各行业的伟大成熟,能够激发学生强烈的专业自豪感和学习使用感。

3)为学生指明专业学习规划,并培养学生远大的人生理想。通过对五位杰出力学专业院士学习、工作、成就等多方面的介绍,使学生明确力学专业为什么行,并结合自我兴趣建立合理的专业学习规划,同时为学生构建专业“偶像”,培养学生远大的人生理想和抱负。

2案例设计

(1)“偶像”简介

介绍五位院士作家学习、工作、成熟等,以郑哲敏为例介绍如下。郑哲敏(1924年10月2日-2021年8月25日),出生于山东济南,浙江鄞[yín]县(今宁波市鄞州区)人,物理学家、力学家、爆炸力学专家,中国科学院学部委员(院士)、中国工程院院士、美国国家工程科学院外籍院士,2012年度国家最高科学技术奖获得者,中国爆炸力学的奠基人和开拓者之一,中国力学学科建设与发展的组织者和领导者之一。

(2)力学的学科发展。

力学是力与运动的科学,它研究的对象主要是物质的宏观机械运动,它既是基础科学,又是众多应用科学特别是工程技术的基础。它过去建立在牛顿定律和经典热力学的基础上,现在则扩大到量子力学描述的微观层次。力学和天文学、微积分学几乎同时诞生,曾在经典物理的发展中起关键作用。20世纪力学在推动地球科学,如大气物理、海洋科学等的定量化方面,作出了重大贡献。近年来还在材料科学、生物学、医学等科学分支中起着越来越重要的作用。

(3)力学的工程应用介绍

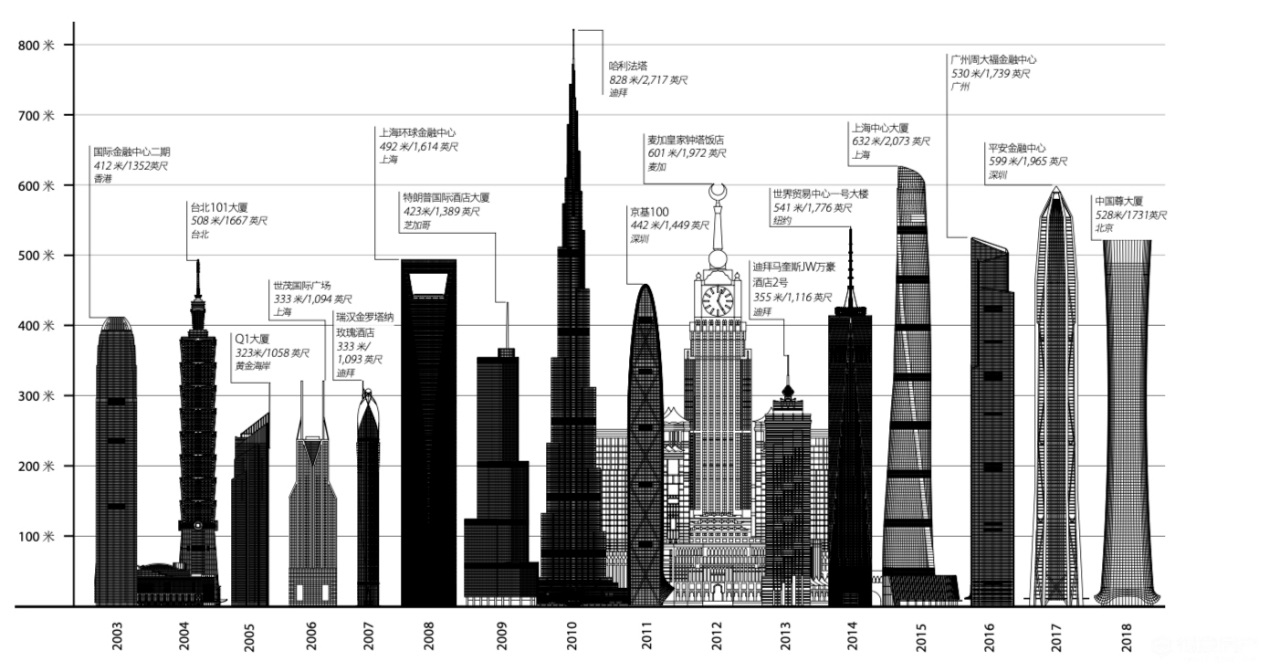

由于工程需要,力学支撑了以人类登月、空间站、航天飞机等为代表的航天技术,以速度超过五倍声速的军用飞机、起飞重量超过300吨、尺寸达大半个足球场的民航机为代表的航空技术,以单机功率达百万千瓦的汽轮机组为代表的机械工业,可以在大风浪下安全作业的单台价值超过十亿美元的海上采油平台,以排水量达50万吨的超大型运输船和航速可达30多节、深潜达几百米的潜艇为代表的船舶工业,可以安全运行的原子能反应堆,在地震多发区建造高层建筑,正在陆上运输中起着越来越重要作用的高速列车,甚至如两弹引爆的核心技术等。

3.实现的育人目标:

本课程思政教学案例以五位力学专业的院士联署的文章《21世纪初的力学发展》为主线,通过介绍人物生平、力学学生发展、工程应用等内容,帮助构建学生力学专业知识体系,培养学生强烈的专业自豪感和学习使命感为学生指明专业学习规划,同时培养学生远大的人生理想。

四、课程思政实施成效及学生反馈

对于更具通识性、介绍性的力学与工程课程课程,学生的学习心态较为放松,传统力学课程给学生的映像是枯燥乏味的,改变学生对课程的认识,提高学生的学习兴趣尤为重要。力学与工程课程作为工程力学专业学习专业教育的重点课程,是为学生建立正确力学观和力学思维的关键一步,是一门综述性的课程。它的作用是为学生了解力学的性质、任务、研究对象和工程应用,激发学生学习兴趣提供良好而坚实的基础。本次课的学习,帮助学生了解这门课程,改变了学生对力学课程的认识,提高了学生的学习兴趣,为后续专业课程学习打下了良好的基础。有助于学生更好地专业发展。

教学过程中发现学生具有强烈的专业自豪感,在讲授力学对科学发展的重要贡献时一下激发了学生学习的热情,但是在讲到现代流体力学相关概念的时候,学生学习的热情瞬间消失了。有时候学生的学习热情就在刹那间,如何保持持久的学习热情和学习乐趣是重点去改善和提高的地方。这也是课程思政引入课堂的主要原因,今后教学中应积极发掘课程思政问题,引领课程学习的新高度。

学生在发言环节,积极踊跃,很多想法别出心裁。因此应充分树立:“学生为主”的教学思想。理论学习与实际应用并行,学以致用才行之有效。