一、课程教学目标

课程目标1:掌握流体的基本力学性质,静止流体的受力平衡与压强传递原理;掌握流体力学中流体微团运动与受力分析的一般方法;掌握应用欧拉体系建立微元体平衡微分方法的方法;掌握微分方程与物理概念间的对应关系,质量、动量和能量守恒的体力学表示;具备道路桥梁与渡河工程中与流体相关的复杂工程问题的认知能力,培养学生的爱国主义精神和创新精神。

课程目标2:掌握流体力学基本方程的物理意义和相关的实验设计和实验结果解释;具备进行流体力学相关的实验设计与工程实测的能力,具备对实验和工程实测数据进行科学处理与分析的能力,具备进行流体力学方面的工作和研究的基础能力;开展工程伦理教育,培养工匠精神。

二、思政育人目标

发挥课堂育人的主载体作用,坚持立德树人,把社会主义核心价值观的培育和践行融入教书育人全过程,将课程资源内化为立德树人,帮助学生树立正确的思想政治观念,养成科学的辩证唯物主义思想方法,提升专业素养与职业素养,达到教书与育人有机融合。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:

培养学生的民族自豪感以及爱国主义情感。首先,介绍我国古代流体力学方面的成就和研究成果,激发学生强烈的民族自豪感。例如,公元前300年,李冰父子修建的都江堰水利工程,不仅使成都平原成为“天府之国”、“鱼米之乡”,而且是世界上仅存的、目前仍在发挥作用的无坝取水工程。其次,介绍我国现代流体力学方面的成就和研究成果,激发学生为中华之崛起而读书的雄心壮志。例如,我国著名的空气动力学家钱学森,于1955年冲破重重阻挠回到中国。他不断推出科研成果,被誉为“中国航天之父”、“中国导弹之父”,由于钱学森回国效力,中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。

图1 都江堰水利工程

图2 钱学森一家回国途中

案例二:

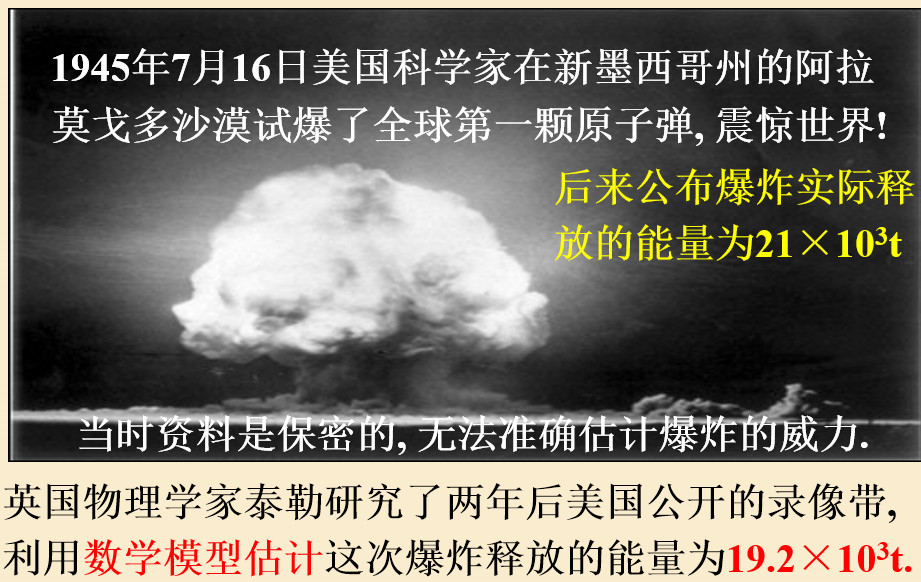

培养学生的唯物主义辩证法思维。第一,量纲分析法是指导实验的理论基础,可将物理量之间复杂的函数关系式转换成无量纲量之间的关系式。这样的表达式可以避开物理量大小及单位的牵制,使其更能反映物理现象、物理过程在一定条件下必然发生、发展和变化的规律,反映了物理量之间的内在本质联系。第二,為了使模型和原型流动完全相似,除了要满足几何相似外,各独立的相似准则应同时满足,但是实际上这是很困难的,有时甚至难以完成的,一般只能近似相似,就是要保证对流动起主要作用的力相似,这就是模型相似律的选择原则。如有压管流、潜体绕流粘性力起主要作用,应按雷诺准则设计模型;堰顶溢流、波浪阻力等,重力起主要作用,应按弗劳德准则设计模型。相似准则的选择中,渗透着“抓住主要矛盾,解决关键问题”的自然辩证法思维。

图3 原子弹爆炸能量估计的量纲分析法

案例三:

培养学生的科学精神。《流体力学》课程的教学内容,应紧密结合对古今相关科学家的介绍。纵观流体力学的发展历史,更是无数科学伟人横空出世的历史,比如阿基米德、牛顿、帕斯卡、伯努利、欧拉等。

图4 古典流体力学的科学家们

四、课程思政实施成效及学生反馈

《流体力学》课程中蕴含着丰富的思想政治教育资源,在教学中,一方面让学生学习流体力学相关知识和理论,同时适当进行德育教学,达到教书育人的目的。教无定法,课程德育的教育方式要灵活,德育不能忽视,同样德育也不能在教学中被过度夸大而影响正常教学任务,需要教师巧妙设计,恰当引导,循循善诱。对课程德育的合理设计和正确引导,能激发学生的学习兴趣,提升学生的专业素养,从而促进学生的全面健康发展。

本次课的学习,帮助学生了解这门课程,改变了学生对流体力学课程的认识,提高了学生的学习兴趣,为后续专业课程学习打下了良好的基础。有助于学生更好地专业发展。学生反馈次用这种理论与实际相结合的方法,能使学生学以致用,在实际工程问题的解决中更容易理解和应用流体力学的原理。