一、课程教学目标

通过课堂和野外实习教学,使学生掌握工程地质学的基本概念、基本理论和基本方法,具有野外常见地质现象的识别能力;具备初步分析各类工程工程地质条件、评价工程地质适宜性的能力;具备初步判断工程中存在的工程地质问题,并能提出解决方案的能力。

二、思政育人目标

通过课程思政建设,使师生牢记历史、不忘初心、砥砺前行,培养学生吃苦耐劳的革命意志,培养学生时代新人的主人翁意识,培养学生热爱祖国大好河山的家国情怀,培养学生自觉践行社会主义核心价值观的基础上主动承担建设生态文明和保护资源环境可持续发展的使命感和责任感。

三、课程思政典型教学案例设计

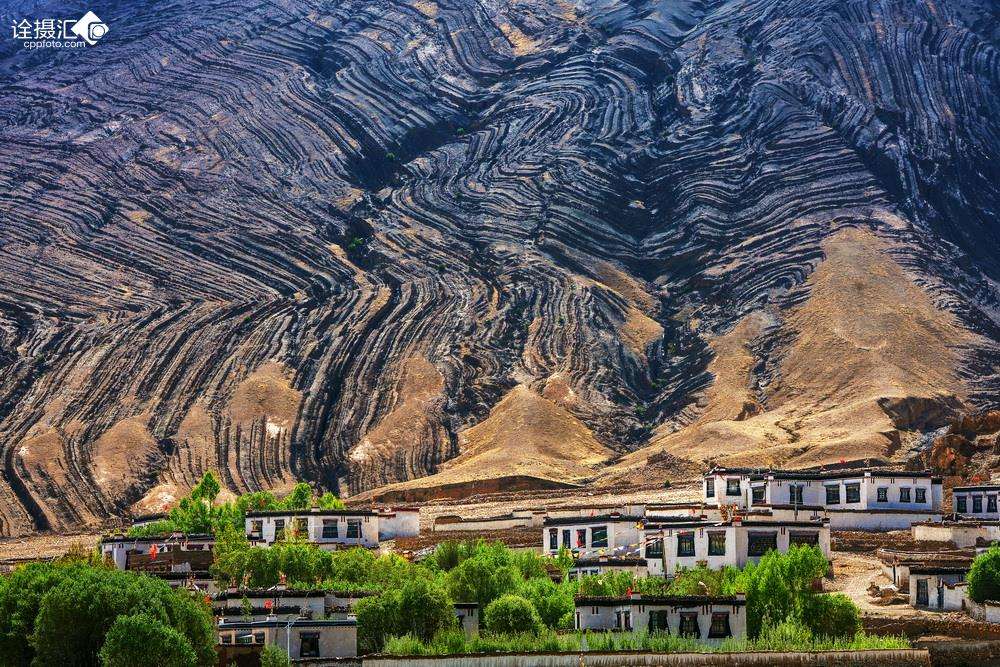

案例一:褶曲要素及褶皱分类与祖国山河之美

1.引入

从巫峡大背斜、天山褶皱、宕昌官鹅沟褶皱、喜马拉雅大褶皱、巴山大峡谷、五色山向斜等风光如画的自然景观引入,领略祖国山河之美的同时,启发学生如何识别这些地质现象,展开褶曲要素及褶皱分类的讲解。

2.教学内容

1)褶皱要素的基本概念,褶皱要素包括的内容:核部、翼部、翼间角、轴面、轴线、枢纽、脊线和槽线。要求注意:①轴面、轴线可能的形态;②区分枢纽和脊线的概念。

2)根据褶曲要素对褶皱进行分类。重点掌握按照轴面产状和按枢纽产状的分类。了解按翼间角分类、按转折端形态分类、根据褶皱在平面上的形态分类、根据褶皱层厚变化分类、根据组合形态分类等其它分类依据及分类。按照轴面产状可以将褶皱分为直立褶皱、倾斜褶皱、倒转褶皱和平卧褶皱四种类型,要求理解并掌握各种褶皱类型的特征;按枢纽产状可以将褶皱分为水平褶皱和倾伏褶皱,要求理解并掌握两种褶皱类型的特征及地层界限的出露特点。其它褶皱分类,通过列举大量的图片和视频帮助学生理解其特征,了解野外识别的注意事项。通过讲解褶皱分类,让学生了解地质现象构建的美丽山河,增强学生保护生态文明、保护资源环境可持续发展的使命感和责任感。

3.育人目标

通过千姿百态的褶皱构造,向同学们讲述地质现象之奇特、祖国山河之壮美,激发学生对地球家园的热爱、对人类命运共同体的感悟、对保护生态文明、保护资源环境可持续发展的坚定信念。

巫峡大背斜

巴山大峡谷

喜马拉雅大褶皱

五色山大向斜

地质现象之奇特、祖国山河之壮美、生态文明之重要、构建人类命运共同体之迫切

——主人翁姿态

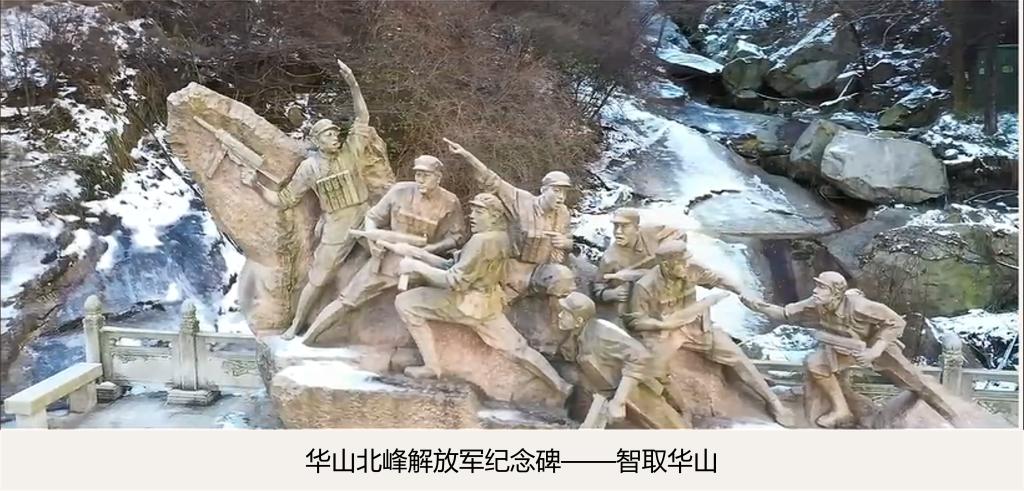

案例二:断层的分类与红色革命

1.引入

从我国的汾河谷地、黄河谷地、渭河谷地与太行山、吕梁山、黄土高原、秦岭相互交替的山谷地貌讲起,启发学生思考成因,回顾上节课内容的同时,引入本节课内容——断层的分类,插入华夏文明的由来及红色历史革命故事,使学生了解过去、珍惜现在、坚定不移地跟着党走,走向未来。

2.教学内容

1)断层常见的分类依据:①按断层两盘相对运动方向进行分类;②按断层产状与岩层产状的关系进行分类;③按断层走向与褶曲轴走向的关系进行分类;④按断层力学性质进行分类;⑤按断层的组合类型进行分类。

2)重点讲解按断层的组合类型进行的分类,可以将断层分为阶梯式断层、地堑和地垒、叠瓦式断层。掌握各种断层的形成原因及特点,了解各类断层所处形成的地貌景观。

3)借助地堑和地垒这一断层组合类型揭示从我国汾河谷地、黄河谷地、渭河谷地与太行山、吕梁山、黄土高原、秦岭相互交替的山谷地貌成因,并简要介绍华夏文明,插入智取华山的革命故事。

4)华夏由来与红色革命:秦岭被尊为华夏文明的龙脉,西岳华山位于秦岭东段,又称太华山。根据地质学研究,华山的形成可以追溯到距今7000万年前的白垩纪时期,那时候,秦岭一带发生了强烈的地壳运动,形成一个硕大的花岗岩体,其东西长15千米,南北宽10千米,后来,经过漫长的地壳运动,以及河流切蚀、风雨冲刷等自然作用,在距今二三百万年前,形成了如今险拔峻秀的山势。华山是中华文明的重要发祥地,据章太炎先生考证,中华、华夏皆因华山而得名。华山的北峰十分陡峻,通往华山北峰的路,素来有“华山自古一条路”的传说,在通往北峰的路上有一座石亭,亭中立有解放华山纪念碑一通。主要纪念1949年,中国人民解放军在解放大西北的战役中,解放军侦察小分队机智、勇敢地攻取华山的故事。电影《智取华山》就是根据真实故事改变而成。

1949年,在人民解放军解放大西北的强大攻势下,胡宗南率部南逃,国民党部队旅长方子乔率残部逃上华山,在山口要道设下重兵,企图凭借天险负隅顽抗。解放军某团侦察参谋刘明基率领小分队潜入山区,在当地药农常生林的带领下从后山上山,一路上攀悬崖、登峭壁,飞渡天桥险境,趁夜色摸上北峰,突袭守敌,最终,全歼守山之敌,解放华山。

电影《智取华山》桥段视频播放

通过了解红色革命故事,我们更应该坚定信念,在党的坚强领导下,坚持走社会主义道路,在习总书记的带领下,努力奋发图强,在实现中华民族伟大复兴的征途上贡献个人的力量。

3.育人目标

通过对断层分类的学习,插入华夏文明的由来及红色历史革命故事,使学生了解过去、珍惜现在幸福生活、坚定不移地跟着党走,为民族的伟大复兴贡献力量。

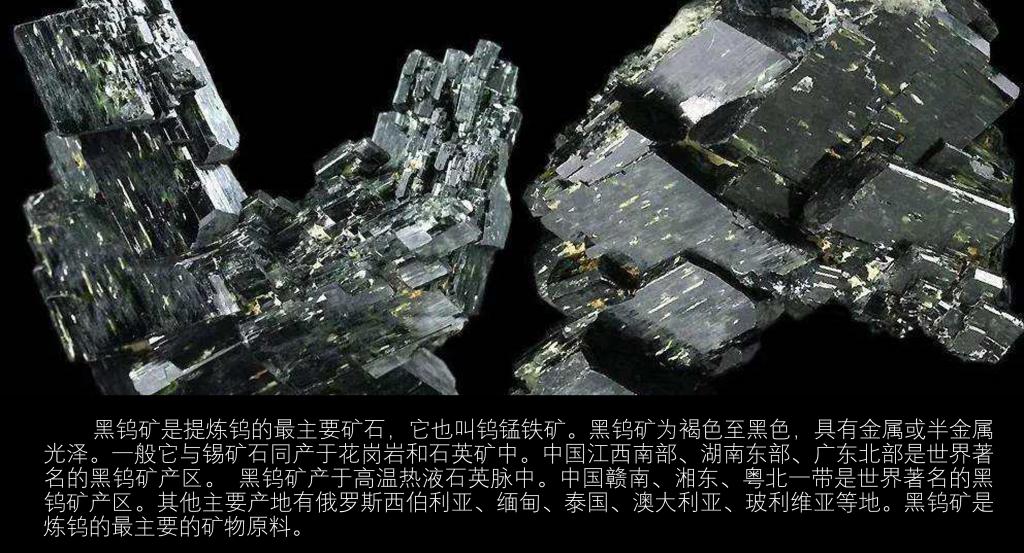

案例三:矿物的力学性质与矿物献身祖国建设

1.引入

从矿物与人类生活的密切关系开始,回顾上节课矿物的概念及光学性质等内容,引入矿物鉴定的又一重要特征——矿物的力学性质,在介绍矿物力学性质的同时带学生了解矿物为祖国冶金工业以及国家安全做出的贡献,拓展学生对专业知识的深度和广度、增强学生民族自豪感的同时心系国家安全。

2.教学内容

1)矿物的力学性质是指矿物在外力作用下所表现的性质,在鉴定和研究矿物时最常接触到的力学性质是硬度、解理、断口,另外还有矿物的弹性、挠性、延展性、脆性等,在鉴定某些矿物时具有一定的意义。

2)重点理解矿物的硬度、解理、断口的基本概念;掌握摩氏硬度的等级划分;熟悉常见矿物硬度及野外辅助鉴定工具的硬度;理解解理和断口的基本概念;熟悉常见矿物的解理及断口特征;掌握矿物的一些特殊物理性质,比如:云母的弹性、方解石的化学性质、夜明珠的发光性等。

3)介绍矿物为我国冶金工业做出的重要贡献:我国产量最高的矿物为黑钨矿,从中提取的钨占世界第一位,钨主要用于优质钢的冶炼,也可以制造枪械、火箭推进器的喷嘴、穿甲弹、切削金属的刀片、钻头等等,总之,用途十分广泛;我国湖南是世界著名的辉锑矿产地,从中提取大量的锑,可用于制造耐火材料等等。

3.育人目标

通过学习,使学生了解矿物和人类生活密切相关,矿物为我国冶金工作做出的重要贡献,我国黑钨矿、辉锑矿、辰砂、雄黄等矿产资源储量丰富,用途广泛,增加学生对矿物用途研发的兴趣以及对国家矿产资源的认识,提升学生的民族自豪感,增加学生投身国家工业建设的热情,激发学生研发新能源的激情。

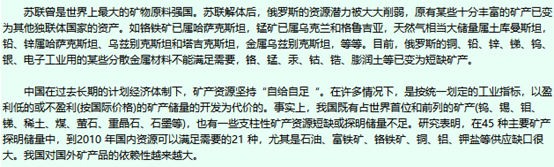

摘自《矿产资源与国家安全》,激发学生爱国热情和研发新能源的热切希望!

四、课程思政实施成效及学生反馈

1. 课程思政实施成效

《工程地质》课程自2020年开展课程思政教学以来,坚持落实立德树人根本任务,全力推进课程思政建设,寓价值观引导于知识传授和能力培养之中。

本课程思政实施成效主要表现为:①课堂理论教学思政,《工程地质》课程各章节理论知识与国家工程建设密切相关,温家宝总理曾指出,“地质工作是经济建设的先行,贯穿于长期建设的全过程,渗透在经济、社会发展的许多方面。必须加强地质工作与经济建设的结合”,因此,将专业理论知识与具体工程问题及目前涉及到的资源、能源、环境、生态、自然灾害等重大问题相结合,启发引导学生理解地质工作在新时期经济社会发展中起到的基础和支撑作用,激发了学生的课堂学习兴趣,同时潜移默化地培养了学生的专业责任感和国家荣誉感;②课后拓延思政,《工程地质之杰出地质学家光荣事迹》系列视频的建设为学生课后了解如张咸恭、戴广秀、姜达权、古德振等杰出工程地质先驱的光荣事迹提供专业窗口和视角,以榜样的力量激发学生学习工程地质的内在驱动力,培养学生踏实做事、精益求精的工匠精神;③考核思政,作业或考试均是对本课程的考核形式,通过两年的课程建设与改革已建立一定规模的线上数据库,所设立题目既注重专业知识点,又兼顾当前国家重大工程建设息息相关的地质前沿问题,如:以黄河流域生态保护与高质量发展的国家战略为背景讨论地质灾害防治措施及发展现状;结合党的十九届五中全会提出的碳达峰、碳中和国家战略目标讨论碳在地壳中的存在形式及地壳中碳含量对碳达峰、碳中和是否存在影响?通过题目布设激发了学生的科研好奇心,同时培养了学生发现问题、思考问题和解决问题的科研思维与能力;④野外教学实践思政,实践教学是延伸课堂教学、巩固理论知识的有效途径,《工程地质》课程在开设学期安排为期两周的野外工程地质实习,既可以培养学生理论联系实际的能力,又可以培养学生团队合作、努力拼搏和吃苦耐劳的精神,让学生们充分体会到任何一项工程都需要付出大量的心血,这种体验比单纯课堂教学的影响更为长效持久,对学生们今后的发展大有裨益;⑤疫情期间特色教学思政,2020年年初突如其来的新冠疫情打破了传统的教学模式,响应国家“停课不停教”的号召进行线上教学,为鼓舞师生教与学的信心,使线上教学顺利开展,引导师生共同观看《西南联大》纪录片,并以视频会议的形式讨论观后感,对比当前的新冠疫情形势,启发引导学生将爱国情、报国志、强国行转化为实际行动不畏困难,自律自学,最终保障线上教学的高质量开展,获得学生的一致点赞,并获得“停课不停教——战疫最美奉献者”集体荣誉称号。

2. 学生反馈

《工程地质》课程在教学中融入了较为丰富的思政元素,符合新时代要求,不仅丰富了我们的课堂教学,提高了我们课堂参与度,并且增强了与教师的交流互动。在与老师交流、研讨过程中,潜移默化地转变了思维模式、改变了思想、提升了专业理论修养。老师恰到好处的将专业知识与思想政治教育内容有机结合,使我们了解到更多的国家现状及发展、了解到工程建设中面临的各种困难及突破,增强了我们的民族自豪感和爱国情怀,我们将更加热爱祖国,热爱我们的党,坚定不移地拥护党的方针路线,以新时代主人翁的态度践行社会主义核心价值观、保护生态文明和资源可持续发展,在习主席提出的人类命运共同体的理念下,为实现中华民族伟大复兴努力奋斗、无私奉献。

课堂上我们深深缅怀杂交水稻之父——袁隆平先生