一、课程教学目标

课程目标1 知识传授目标:通过学习金属切削机床与夹具、金属切削刀具等切削过程的基本设备及典型加工工艺、工艺规程设计基础知识、金属切削基本规律及机械制造质量分析与控制,能够应用机械制造基础知识和基本原理对焊接结构、成型模具等复杂工程问题的影响因素和关键环节进行识别。

课程目标2 能力培养目标:使学生在学习机械制造相关基础知识后,能选择机床、刀具、夹具等设备和加工工艺,能选择相关加工参数,能够运用机械制造质量相关理论,分析加工误差的影响因素和关键环节,为解决学习和工作中材料成型及控制工程领域复杂工程的有关制造问题夯实基础。

二、思政育人目标

1.通过制造业的发展、定位原理的应用、机械加工工艺规程的设计等知识点,增强学生的民族自信心和自豪感,培养学生的爱国主义情怀,培养立志献身祖国的远大理想,坚定“四个自信”、牢固树立“四个意识”。

2.通过三种生产类型的对比以及定位元件联合使用所限制的自由度分析,培养学生的辩证方法论,会辩证的看待问题和解决问题。

3.通过夹具的设计、定位误差的计算、机械加工精度等知识点,培养学生勇于探索和创新的科学精神,追求实事求是和精益求精的工匠精神,提高学生的工程意识。

4.通过加工时,切屑和切削液的处理及加工时的变形和振动,培养学生的环保、健康和安全意识,树立地球是我们人类共同的家园的观念。

5.通过机床夹具的拆装实验和刀具角度的测量,引导学生团结协作,并养成认真负责的工作态度和大局意识以及职业素养。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:中国智造如何打造

知识点:“中国制造2025”提出了中国从制造大国转变为制造强国“三步走”的战略:第一个十年进入世界强国之列;第二个十年要进入世界强国的中位;第三个十年即2045年,进入世界强国的领先地位,最终要在建国一百周年成为制造强国。这个方案相当于未来十年中国制造业转型升级的一个行动指南,也为我国机械制造工业的发展指明了方向。

教学方法:观看视频,分析、讨论

教学过程:回顾我国机械制造业的发展历程,从自力更生、白手起家,到制造业大国,正在迈向制造业强国。

课程思政育人目标:剖析产生差距的深层次原因,激发学生的爱国热情和“四个自信”。

案例二:中国制造-中国精神

知识点:生产纲领与生产类型

教学方法:采用讲授法,融入案例,进行启发和研讨,运用“触点”和“融点”,以“润物无声”的方式将正确的价值追求、理想信念和家国情怀有效地传递给学生。

教学过程:

阶段一,教师创设环境,提出问题、导入本节知识点。单件生产是工厂的产品品种不固定,每一品种的产品数量很少,工厂大多数工作地点的加工对象经常改变。大量生产是工厂的产品品种固定,每种产品数量很大,工厂内大多数工作地点的加工对象固定不变。而成批生产 工厂的产品品种基本固定,但数量少,品种多,需要周期地轮换生产,工厂内大多数工作地点的加工对象是周期性地变换。

阶段二,教师分析、对比本节知识点。归纳出大量生产有其自身的特点和优势,单件生产也有其自身的特点和优势,这就是“大”和“小”的辩证关系。

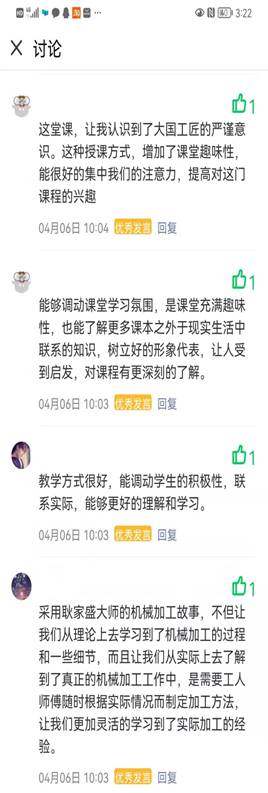

阶段三,进一步提出问题,巩固和应用本节知识点。结合热搜“五菱的76个小时,改变了中国口罩”,提出问题五菱是什么样的生产类型,口罩的作用及来历,学生通过查阅,了解“伍氏口罩”的来历及作用,明白五菱汽车转产需要做的准备。

课程思政育人目标:

1)结合“大”与“小”的辩证关系,培养学生的辩证思维。

2)针对热搜“五菱的 76 个小时,改变中国口罩”,使学生被民族的深厚文化积淀所感动,同时培养学生热爱科学、造福人类的奉献精神,进一步坚定学生的文化自信,增强家国情怀、社会责任和担当!

案例三:过犹不及、矫枉过正,把握分寸

知识点:定位原理的应用

教学方法:讲授法、案例分析与研讨

教学过程:

阶段一,教师回顾六点定位原理的概念、导入本节知识点。学生思考,讨论。

阶段二,教师分析、对比、总结完全定位、不完全定位、欠定位和过定位。六个定位支承点,限制了工件全部六个不重复自由度,称为工件完全定位。允许限制少于六点的定位称为不完全定位或部分定位,完全定位和不完全定位,这两种定位类型都是正确可行的,生产中用得很广泛。有时,就定位原理而言可以采用不完全定位的场合却改用了完全定位方案,这往往是从容易平衡切削力、增加安装稳定性、方便操作等方面考虑的,不会影响加工精度要求。在加工中,如果工件的定位支承点数少于应限制的自由度数,不能保证工件的加工精度要求,这种工件定位不足的情况,称为欠定位。若工件的同一个自由度被一个以上的定位支承点重复限制,称为过定位或重复定位。一般情况下,过定位是不允许的。但如果工件的加工精度比较高而不会产生干涉时,过定位也是允许的。

阶段三,进一步提出问题,过定位有时候允许,有时候又不允许,“过”字该如何解释呢!过有”经过“”通过“之意,也有”过犹不及“”矫枉过正之说“!

课程思政育人目标:

过犹不及、矫枉过正,培养学生要有把握分寸的意识,有明辨的能力。

案例四:绿水青山就是金山银山

知识点:切削液

教学方法:讲授法、案例分析与研讨

教学过程:

阶段一,教师分析切削液的作用有哪些!切削液有冷却、润滑、清洗、防锈四个作用!

阶段二,教师分析、对比、总结什么情况下选用切削液以及什么种类的切削液!

粗加工时,切削用量大,以降低切削温度为主,应选用冷却性能好的切削液,如水溶液、离子型切削液或3%~5%乳化液。精加工时,为减小工件表面粗糙度值和提高加工精度,选用的切削液应具有良好的润滑性能,如高浓度乳化液或切削油等。

使用高速钢刀具时同样遵循上述原则,粗加工时以冷却为主,精加工时以润滑为主;使用硬质合金刀具一般不用切削液,如要使用切削液可使用低浓度乳化液或水溶液,但需注意应连续地、充分地浇注,以免因冷热不均产生很大的内应力,而导致裂纹,损坏刀具。

钻孔、攻丝、拉削等加工属于半封闭、封闭状态的排屑方式,其摩擦严重,易用乳化液或极压切削油。成形刀具、齿轮刀具由于要求保持形状及尺寸精度,因此要采用润滑性能好的极压切削油或高浓度极压切削油。

磨削加工时温度高,大量的细屑、砂末会划伤已加工表面。因而,磨削时使用的切削液应具有良好的冷却清洗作用,并有一定的润滑性能和防锈作用。故一般常用乳化液和离子型切削液。

加工高强度钢、高温合金等难加工材料时,其在切削加工时处于高温高压边界摩擦状态,对冷却和润滑都有较高的要求,因此选用极压切削油或极压乳化液较好。

由于硫能腐蚀铜,所以在切削铜件时,不宜用含硫的切削液。切削镁合金时,严禁使用乳化液作为切削液,以防燃烧引起大型事故。

螺纹加工时,为了减少刀具磨损,可采用润滑性良好的蓖麻油或豆油。轻柴油具有冷却和润滑作用,粘度小,流动性好,可在自动机上兼作自身润滑液和切削液用。

阶段三,进一步提出问题,切削加工和磨削加工时,经常为降低表面粗糙度,会采用大量的切削液,切削液的随意排放,会产生什么影响?加工过程中的噪声会产生什么影响?进而引出环保的问题。

课程思政育人目标:

培养学生的环保意识、健康和安全意识,时刻树立保护地球,保护我们共同的家园的观念。

案例五:初心在方寸,咫尺见匠心

知识点:加工方法的选择

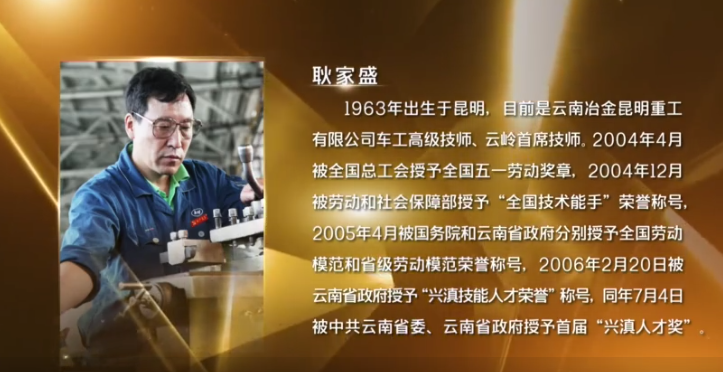

教学方法:观看耿家盛大师的成长故事,分析和讨论

教学过程:

阶段一,教师创设环境,提出设计工艺规程时重要的环节时确定加工路线、导入本节知识点。

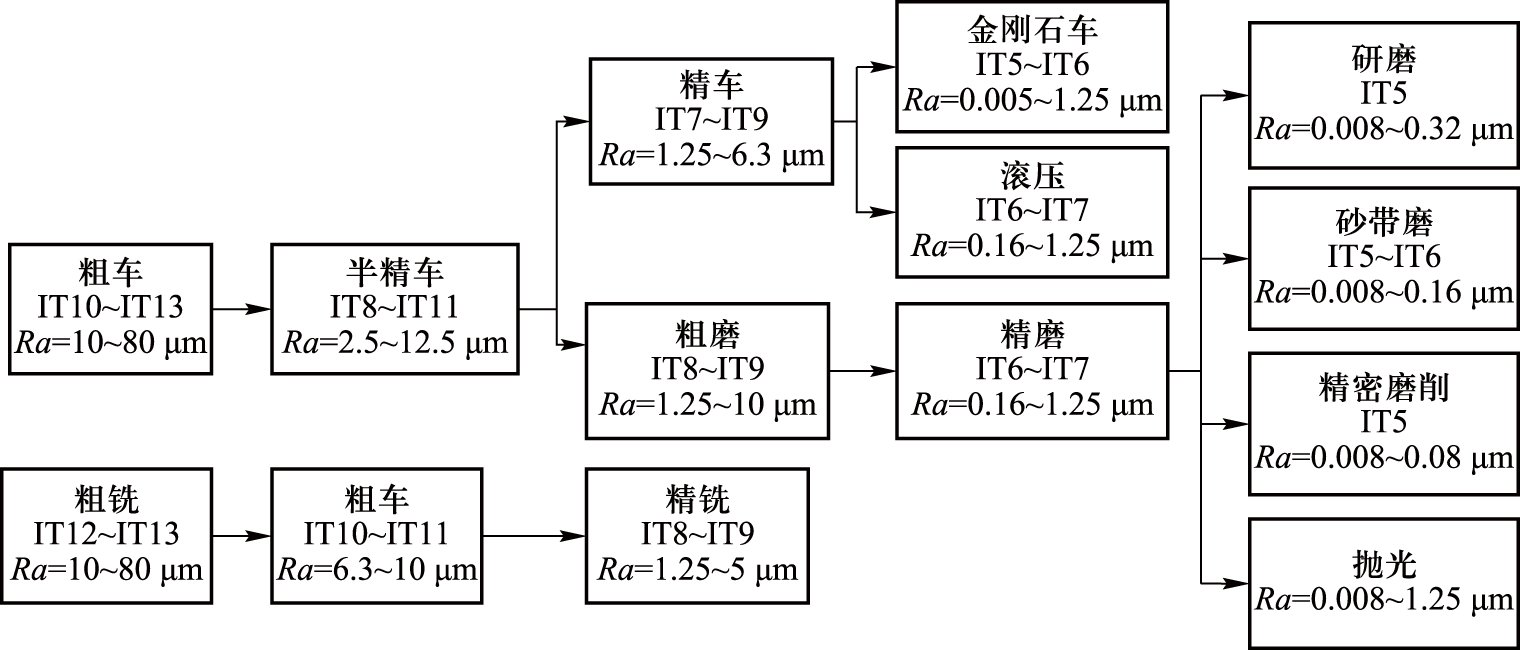

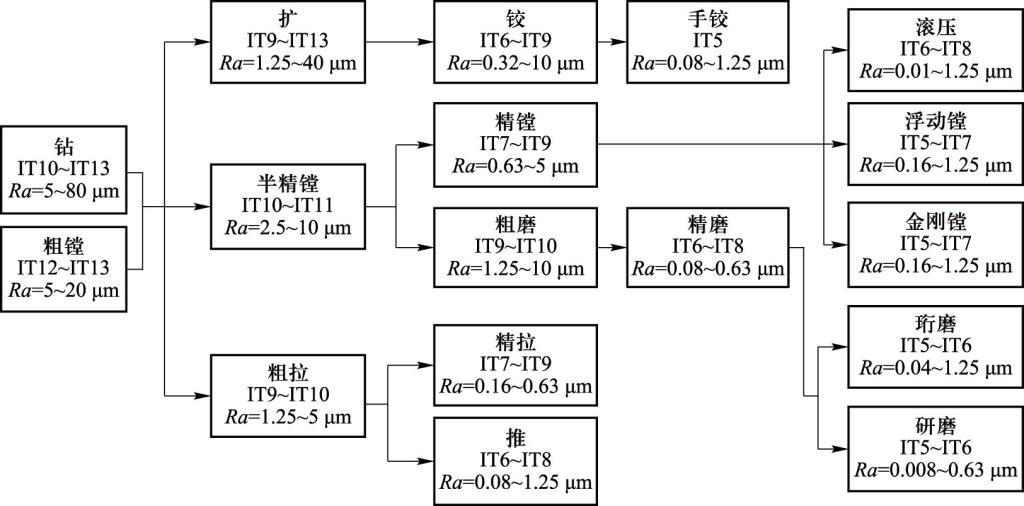

确定零件的加工方法时,在保证零件质量和技术要求的前提下,要兼顾生产率和经济性。因此,加工方法的选择是以加工精度和其相应的表面粗糙度为依据的。加工方法的选择原则如下:

(1)所选加工方法的加工经济精度范围要与加工表面精度、粗糙度要求相适应;

(2)保证加工面的几何形状精度、表面相互位置精度的要求;

(3)与零件材料的可加工性相适应。如淬火钢宜采用磨削加工;

(4)与生产类型相适应,大批量生产时,应采用高效的机床设备和先进的加工方法;单件小批生产时,多采用通用机床和常规的加工方法。

阶段二,给出耿家盛大师的采访视频,由学生观看并思考,讨论。

阶段三,教师引导,发布相关练习题目。根据视频内容,发布关于本视频中涉及到的加工方法的选择及思政主题的相关题目,学生进行练习并分析讨论。结合视频中耿家盛大师的选择,使学生身临其境,既了解了所学知识的应用,又有很强的代入感,激发学生的使命感和碰到困难处理问题的能力。

课程思政育人目标:

培养学生重视知识技能的应用和创新以及面对困难迎难而上,不放弃不气馁也是一种工匠精神。使命感、责任担当、家国情怀等油然而生!

案例六: 精益求精,追求完美

知识点:机械加工精度及其控制

教学方法:对工匠事迹进行讨论和总结

教学过程:

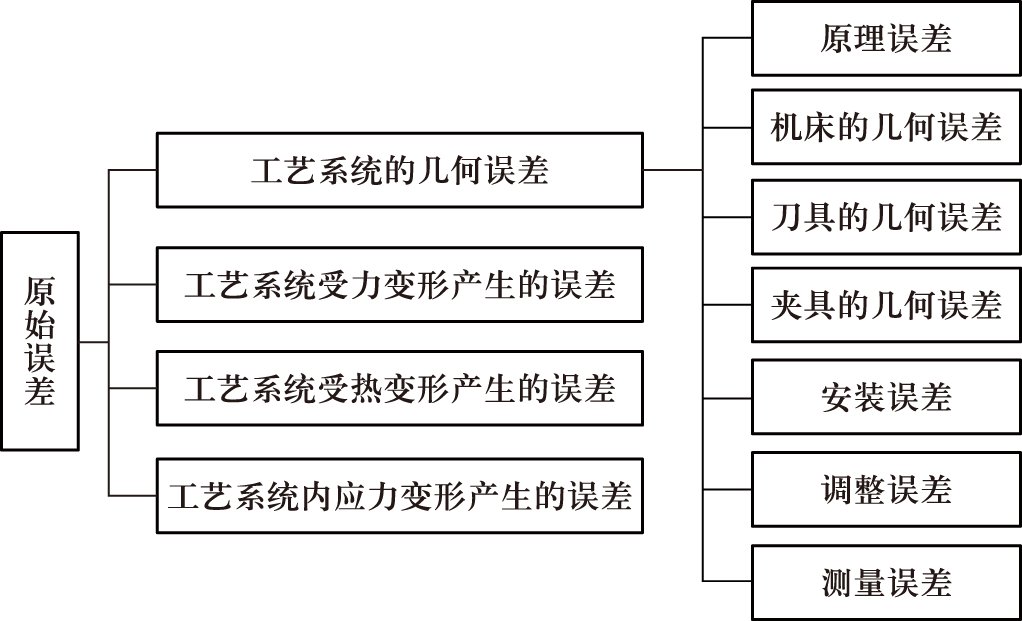

阶段一,教师创设环境,提出问题、导入本节知识点。解读影响机械加工精度的概念及其影响因素。

在实际机械加工中,由于各种因素的影响,使得加工出的零件不可能与理想的要求完全符合,而总会有一定的偏差。加工后零件的实际几何参数(尺寸、形状和表面间的相互位置)与理想几何参数的偏差程度,即所谓加工误差。偏差程度越小,加工误差越小,反之加工误差就越大。

阶段二,教师引导,加工误差是对加工精度的另一种形式的表达,分析产生加工误差的原因。由机床、夹具、刀具和工件组成了一个机械加工工艺系统(简称工艺系统)。引起加工误差的根本原因是工艺系统存在着误差,将工艺系统的误差称为原始误差。这些误差,一部分与工艺系统本身的结构状态有关,一部分与切削过程有关,按照这些误差的性质可归纳为以下四个方面。

阶段三,进一步提出问题影响加工误差的因素错综复杂,往往是综合作用的结果,结合大国工匠对精度的要求,进行讨论。

课程思政育人目标:

1)通过解读误差产生的原因,告知学生科学来不得半点虚假和偷工减料,培养学生实事求是、严谨的科学精神。

2)通过大国工匠精益求精,追求技术完美的事迹,培养学生踏实做事,一丝不苟、追求技术完美的工匠精神。

案例七:勇于探索和创新

知识点:机械加工工艺规程设计

教学方法:对比,统计演示

教学过程:

阶段一,教师创设环境,提出问题、导入本节知识点。解读加工工艺规程设计的重要步骤和要素。

(1)分析装配图和零件图。了解产品的用途,零件在产品中的地位。

(2)工艺审查。

审查图纸上的尺寸、视图和技术要求是否完整、正确、统一,分析主要技术要求是否合理、适当,审查零件结构工艺性。

(3)熟悉或确定毛坯。

确定毛坯的主要依据是零件在产品中的作用和生产纲领,零件的结构特征与外形尺寸,零件材料工艺特性等

(4)选择定位基准。

(5)拟定机械加工工艺路线。这是制定机械加工工艺规程的核心。

(6)确定满足各工序要求的机床和工艺装备。

阶段二,教师引导,机械加工工艺规程设计过程中要拟定机械加工工艺路线,这是制定机械加工工艺规程的核心。

阶段三,进一步提出,工艺规程拟定时,如孔的加工、外圆面的加工、平面的加工等都有多种方式。

课程思政育人目标:

机械加工工艺规程设计时,从毛坯确定到定位基准的选择,再到工艺路线的拟定,每个人都可以设计出不同的工艺过程,只有达到优质、高效和低成本的工艺原则才行。鼓励学生不要人云亦云,要独立思考,要勇于探索和创新。

案例八:团队协作,责任担当

知识点:夹具拆装实验

教学方法:演示,实操

教学过程:

阶段一,教师演示并明确实验操作规定和实验要求

阶段二,教师引导,学生自己动手拆装并测量

阶段三,学生进行装配并整理数据,恢复操作台

课程思政育人目标:

在夹具的拆装实验中,实验前、实验中和实验后都有明确的操作规范,提醒学生实验过程要严格操作,安全有序,同时要注意团队协作,引导学生养成认真负责的工作态度,增强学生的责任担当,有大局意识和核心意识,培养学生遵守职业道德和职业规范。

四、课程思政实施成效及学生反馈

通过对2017级机械设计制造及其自动化专业和材料成型及控制工程专业学生进行问卷调查,共收回问卷186份,学生普遍认为专业教育与思政教育有紧密的关系,是相辅相成、有机融合、同等重要的。调查结果表明,该课程在进行教学过程中,授课教师不仅给同学们传授专业理论知识,还将大量的思政元素融合到课堂中,使同学们在工匠精神(87.1%)、探索精神和创新精神(83.9%)、爱国主义情怀(79.6%)、职业道德和职业规范(75.8%)等方面都受到很大的启发。同时,81.2%的同学认为理论知识的传授对其价值观影响较大,其次通过案例故事(76.3%)、课堂活动(75.3%)、教师点评(72.6%)等活动也会影响大部分同学们的价值观。