一、课程教学目标

生产实习是水利水电工程专业的专业实习之一,是组织学生到水利工程的现场开展实践教学,实习的主要内容包括查阅工程基本资料、邀请企业专家针对实习的工程项目做有关工程设计、施工、管理的专题报告,并对工程的重点部位进行参观和学习,使学生理论联系实际,达到培养目标和满足毕业要求。通过现场教学,撰写实习日记和实习报告等实践教学环节,对学生进行综合考评,并进行成绩评定。

通过本环节的实践教学,使学生具备以下能力:

课程教学目标1:掌握施工过程中的水流控制措施、爆破技术、基础处理技术、土石坝、混凝土坝、隧洞施工措施和施工组织与管理技术,能够运用施工理论和技术进行水利工程施工组织设计和施工管理;

课程教学目标2:掌握水利水电工程施工、管理技术与遵循的规范,熟悉相关工程建设的政策和法律、法规。

课程教学目标3:理解工程建设与生态环境工程之间的关系,能够正确评价水利行业与生态环境保护的关系,及其对社会可持续发展的影响,具备主动获取工程施工实践知识的能力。

二、思政育人目标

根据教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)和中共河南省委高校工委河南省教育厅《关于推进本科高校课程思政建设的指导意见》精神,为全面落实立德树人根本任务,切实推进课程思政教育教学落地实施。水利工程施工《生产实习》课程是面向水利水电工程专业全体学生,生产实习课程思政教学将贯穿于整个实践教学过程,全面提升水利水电工程专业人才的培养质量。

我国的水利工程,不仅仅是除水害兴水利的典范,更是一座座大国精神的丰碑。选择在建的和完建的水利枢纽工程作为实习地点,这些工程不仅是国家的经济工程,又是社会的民生工程,既是体现中国特色社会主义制度优越性的政治工程,又是河水、水库和湿地保护修复的生态工程。通过实地学习现实工程,实地了解每个水利工程的建设史,结合专业内容,学习每个工程所赋予的时代精神,达到育人目标有:

课程育人目标1:水利工程施工是将蓝图变为现实的过程,培养学生作为水利人“不驰于空想、不骛于虚声,一步一个脚印,踏踏实实干好工作”的职业价值取向和行为表现,塑造学生的“工匠精神”。

课程育人目标2:通过了解三门峡水利枢纽的建设历史,工程概况,人与自然关系变迁,学习信念坚定、坚韧不拔、敢于担当、为民造福的流砥柱精神。

课程育人目标3:南水北调工程建设和移民迁安,使学生学习以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神,实现中国梦必须弘扬“中国精神”。

课程育人目标4:三峡工程的成功建成和运转,使多少代中国人开发和利用三峡资源的梦想变为现实,使学生学习科学民主,团结协作,精益求精,自强不息的三峡精神。

三、课程思政典型教学案例设计

针对生产实习这一实践性教学环节的特点,为顺利开展实践环节的思政教学,专业首先强化校外实训基地建设,加强校企合作力度,凝练实践基地的思政元素、思政案例,以实实在在的思政案例为抓手,有效构建起专业教学与思政教学的桥梁,不仅提高学生的工程实践能力,而且完美的做到了“润物细无声、潜移默化”的思政教学有机融合。

案例一:水利工程施工与大国工匠精神相结合

(1)引入

理论认知与专业知识的融合统一。在教学过程中,将透彻的水利工程施工专业知识、学理分析与完整的思想理论、强大的真理力量相融合,促进大学生全面认知“使命担当”的历史逻辑、理论逻辑、现实逻辑。

(2)教学内容

1)开篇布局做生产实习动员时,结合将要进驻的实习基地三门峡、南水北调、三峡工程等现实工程的设计、施工、管理等具体情况,再次重申“《水利工程施工》是一门理论与实践紧密结合的专业课,是将设计蓝图变为现实工程,发挥水利工程效益的最后一公里”,使学生明确“水利工程施工只有100分,没有99分”的基本要求,使学生懂得水利工程施工从业者要秉承“敬业、精益、专注、创新”的精神,结合《生产实习》这一实践性教学环节完成水利从业者所需要的职业品质、道德品质、思想品质的培训。

(3)育人目标

水利工程施工是将蓝图变为现实的过程,培养学生作为水利人“不驰于空想、不骛于虚声,一步一个脚印,踏踏实实干好工作”的职业价值取向和行为表现,塑造学生的“大国工匠精神”。

图1 水利工程施工课程概要

案例二:三门峡工程与中流砥柱精神相结合

(1)引入

学生在生产实习的过程中,参观三门峡工程展览馆、实体工程和听取基地专家讲座,学习有关施工导流的基本知识,结合大禹治水和中流砥柱定波镇澜的美丽传说,了解“导、截、拦、蓄、泄”在三门峡工程的具体应用,亲眼见证位于三门峡大坝下方的激流之中的“砥柱石”,了解大禹治水和中流砥柱定波镇澜的美丽传说,使学生全面认知“中流砥柱精神”是忠诚与担当、奉献与牺牲的崇高精神。

图2 三门峡水利工程

(2)教学内容

1)百废待兴谱新篇。1946年,中国共产党领导的人民治黄事业,在解放战争的炮火硝烟中,解放区人民一手拿枪,一手拿锨,艰苦创业,浴血奋战,完成了黄河回归故道后堤防不决口的艰巨任务。新中国成立后,黄河治理开始进入了新的阶段。初步形成了“上拦下排,两岸分滞”的下游防洪工程体系,确保了黄河岁岁安澜,扭转了历史上频繁决口改道生态恶化的局面。

图3 毛泽东主席视察黄河

被誉为“万里黄河第一坝”建设的三门峡水利枢纽是新中国成立后在黄河上兴建的第一座以防洪为主综合利用的大型水利枢纽工程。在20世纪50年代的新中国,三门峡可以说无人不知,无人不晓,全国各地的水利精英,为了把黄河的事情办好,齐奔三门峡,修建三门峡水利枢纽工程,也是当年苏联援建的156个重点项目中唯一的一个水利工程。三门峡大坝的建成结束了黄河三年两决口的局面,使两岸人民得以安居乐业。

图4 三门峡中流砥柱石

2) 《水经注•卷四•河水》记载了黄河南出晋陕峡谷至风陵渡折向东北滚滚而来,百余里后遇崇山峻岭挡道,河水不能下泄,聚水成湖,泛滥成灾,淹没村庄和农田,百姓流离失所。尧王不忍百姓受难,派大禹治水。大禹现场查明山形地势,抡起开山神斧,三斧子就把大山劈开三个豁口,水分为三股向下流去。这三个豁口,就是后来人称的鬼门、神门和人门。大禹开完三门,又抡起斧子,在鬼门与神门之间,开出一座砥柱岛,用它来定波镇澜。

3)首创了混凝土掺用粉煤灰、大坝水泥应用等先进施工技术。三门峡水利枢纽还创造了年混凝土浇筑量超百万立方米的记录,该记录一直保持到二十世纪八十年代初。

图5 大禹和大禹治水

4)防洪是三门峡水库的主要任务,它控制着黄河干流三个洪水来源区的两个,并对第三个洪水来源区三门峡至花园口间发生的洪水起到错峰和调节的作用,缓解了下游防洪抢险压力,减轻了下游洪水灾害。枢纽投入防洪运用,标志着黄河下游防洪已从单纯依靠堤防,发展到由水库、堤防、河道分滞洪措施等组成的工程体系,确保了防汛安全。

5)枢纽建成后,黄河下游防凌工作进入了水库调节河道流量为主的综合防凌新阶段,为“文开河”创造了条件,确保了凌汛安全。

6)三门峡枢纽经过几代治黄人不懈的探索,在水利水电运用开发、攻克黄河泥沙难关等方面积累了丰富的实践经验,丰富了泥沙科学理论,为长江三峡、黄河小浪底等大型水利枢纽工程建设提供了宝贵经验,被誉为“泥沙专家的摇篮”,成为中国水电走向世界的一个“窗口”。

(3)育人目标

砥柱立中流,撑起一片天!中流砥柱,是自然景观,更是一种精神象征,象征着中华民族英勇不屈、敢于战胜艰险的不折不挠的精神,代表了那些艰难险阻中能起到支柱作用、能负重任、能顶危局的坚强力量。精神的力量是无穷的。

通过了解三门峡水利枢纽的建设历史,工程概况,人与自然关系变迁,学习信念坚定、坚韧不拔、敢于担当、为民造福的“中流砥柱精神”。

在参观三门峡大坝过程中,通过向学生介绍三门峡大坝的成效:一是彻底改变了新中国建立之前黄河治理的“修堤—淤积—决口—改道”循环局面,再没有出现过黄河决口改道黄河泛滥的情况,确保了黄河下游岁岁安澜。二是三门峡工程为在多泥沙河流上修建水库这一世界性难题,提供了经验和借鉴。三是形成了“艰苦创业、筑坝育人、激情建设新中国”新中国水电精神。

案例三:南水北调工程与南水北调精神相结合

(1)引入

学生在参观南水北调工程展览馆、陶岔取水工程和听取基地专家讲解,学习引调水工程的设计理念、工程布置和工程设计、引调水建筑物的施工技术和南水北调工程建设和移民迁安实践中形成的当代中国精神。

(2)教学内容

1)建设理念。南水北调工程的设计理念是“消除南方之涝,消解北方之渴,造福于人民”;

2)施工方案。丹江口大坝贴坡加高是直接浇筑为主,在竖直结合面采用人工补凿键槽,溢流坝段堰面采用宽槽回填为辅的总体方案;

3)大体积混凝土温度控制技术。在坝体加高混凝土施工中,采取最严格的整套温度控制措施,通过加冰拌和,通冷风浇筑,再通水冷却等处理,将老坝裂缝处理、新老混凝土结合、高水头作用下坝基帷幕灌浆等技术问题一一破解,使老坝身上“长出”一座新坝;

4)地下建筑工程施工技术。“软土富水”下建地下隧洞。他们先后尝试了台阶法、双侧壁下导洞法等多种开挖工艺,最终成功解决了在“软土富水”条件下建造地下隧洞的超级难题;

5)地基处理技术。降伏“工程癌症”膨胀土。设计人员在膨胀土物理力学特性上取得突破性发现的基础上,经过长期试验,有针对性地调整了技术处理方案:压重+保护,节省了大量投资;

6)施工控制技术。引水隧洞施工“3 毫米奇迹”创造了世界工程的极限,为能托住3毫米沉降,工程人员创新了各种工艺:对土层注浆加固,严密控制注浆压力防止过度注浆造成负沉降。增设了临时仰拱,采取密排钢拱架和初支外周边注浆加相结合的措施,控制地面结构沉降。应用远程自动化监控技术全天候监测,使施工全过程处于可控状态等;

7)移民工程。新时期移民工作的新坐标,南水北调“国家行动”,对经济社会的发展将产生不可估量的推动作用。

(3)育人目标

南水北调工程建设和移民迁安,使学生学习以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神,实现中国梦必须弘扬“中国精神”。

学习以“大国统筹,人民至上,创新求精,奉献担当”为核心的南水北调精神,在实践中潜移默化地熏陶、感染学生,汲取社会主义道德的滋养,培育和践行社会主义核心价值观,增强社会责任感和时代使命感。

图6 丹江口大坝贴坡加高

案例四:三峡工程与三峡精神相结合

(1)引入

巍然屹立的三峡工程,已是世界水电领域的一面“旗帜”;而与之相伴的“三峡精神”,已然成为决策者、设计者、工程建设者与库区人民共同缔造的一座新的“大坝”。学生重点学习三峡工程建设理念、先进的施工技术和管理经验。

(2)教学内容

1)三峡工程的建设理念。兴建三峡工程,是兴利除害,治理长江水患、保障长江安澜是中华民族的百年梦想。

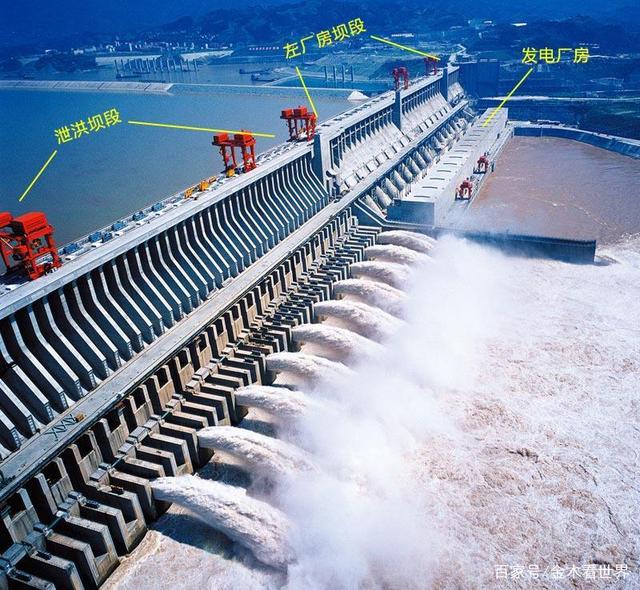

图7 三峡工程全景

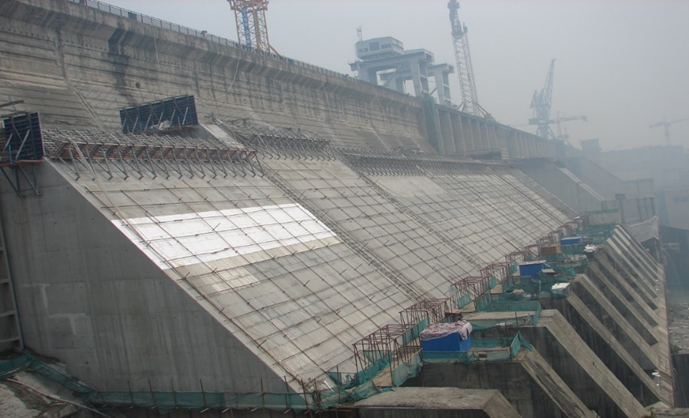

2)施工截流技术先进。三峡工程成功实施了大江截流和导流明渠截流,以及深水围堰的施工,从此,标志着我国具备了驾驭大江大河的能力;

3)快速、高质量的高坝筑坝技术。通过高效的施工机械、科学的施工管理,精准的质量控制措施建造了“大国重器”;

4)通过应用先进技术,实现了万吨级升船机和双线五级船闸的大型通航建筑物高质量施工;

5)攻克了巨型水轮发电机组的制造和超高压输变电装备制造和安装等一系列世界级的技术难题;

6)建设管理适应改革开放的时代需要,按照社会主义市场经济的要求,实行了项目法人责任制、建设监理制、招标投标制和合同管理制,推动了中国工程建设管理体制的创新;始终坚持高于国家标准和国际标准的“三峡标准”,严之又严、慎之又慎,精益求精、一丝不苟,以卓越的工程质量创造了水电工程的世界奇迹。以“国内领先、国际一流”为建设目标,建立了切实可靠的质量管理体系和标准,保障了三峡电站电力外送的及时、安全、可靠。

7)实行“中央统一领导、分省负责、县为基础”的移民管理体制,保障了移民合法权益和移民安置任务的顺利完成。

始终以创新引领发展,自强不息、追求卓越,是三峡工程实现一流目标、铸就世界精品工程的秘诀所在。

(3)育人目标

三峡工程的成功建成和运转,使多少代中国人开发和利用三峡资源的梦想变为现实,使学生学习科学民主,团结协作,精益求精,自强不息的三峡精神。依托工程取得了一大批具有自主知识产权的科技创新成果,推动了中国水电关键技术和重大装备研制实现跨越式发展,促使中国水电实现从跟跑、并跑到领跑的跨越。

三峡工程是改革开放以来中国发展的重要标志,是中华民族日益走向繁荣强盛的典范。三峡工程的许多指标都位居前列,这让学生们深刻感受到了大国重器所散发的独特魅力与风采。三峡工程的成功建设是中华民族百折不挠奋斗精神的象征,更是中国共产党领导下、充分发挥中国特色社会主义制度优势的典范,三峡工程见证了中华民族从站起来、富起来、到强起来的伟大飞跃,是中华民族伟大复兴路上的重要里程碑。

四、课程思政实施成效及学生反馈

在学生实践学习的过程中,以现实工程为载体,以职业价值观为依托,在向学生传授专业技能的同时,将正确的价值观与人生观渗透到教学当中,达到润物无声的教学实践效果,渗透性地引导学生具备正确的政治方向与价值追求。

水利工程施工《生产实习》课程思政案例,在2016-2017水工专业、2018-2019水利水电工程(专升本)专业、2018水工“新工科”实验班进行实践,所有学生均完成了实习日记和实习报告和思政报告,通过学生问卷调查与教学效果评价反馈,表明该课程均达到了思政进教学环节的教学目标,完美实现了课程教学目标与课程育人目标的有机融合,让学生在实践过程中不仅强化了水利工程施工的专业知识,而且使学生的思想得到了进一步的洗礼和升华。

图8 2018级新工科学生在三峡与李先镇教高交流

图9 2018级水利水电工程专业学生部分思政报告