一、课程教学目标

《普通化学A》是一门适用于非化学化工专业的大学化学基础课,主要内容包括化学热力学基础、化学反应的基本原理、水溶液化学、电化学、物质结构基础及材料化学等。另外,由于化学是一门实验性很强的学科,本课程还安排了一些基础化学实验课以训练学生的实验动手能力以及分析解决问题的能力。本课程主要着重于化学基础知识的普及和技术应用的推广,精简了公式的推导,侧重于基础化学知识的理解和应用,使教学内容更切合专业实际,为后续工程技术专业课的学习打下必要的化学基础。

要求学生掌握化学热力学、化学反应原理、水溶液化学、电化学、物质结构基础及材料化学的基础知识,能利用所学化学知识对要求的结果进行正确的分析计算和判断,建立化学的思维方式,具备分析解决复杂工程中化学问题的能力。培养学生运用化学的理论、观点、方法审视公众关心的材料、能源、环境、资源等重大社会议题,具备环境保护与节约能源的意识;具备基于环境和可持续发展原则评价工程设计、施工运行的能力。通过化学实验培养学生的动手能力和分析解决实际问题的能力。

二、思政育人目标

1 结合生活中的化学现象、各知识点对应的化学工程实践案例、名人传记、化学发展历史等建立化学来源于生活、生活离不了化学的理念,理论结合实践,建立科学的思维方法。

2 培养学生实事求是的精神、相辅相成、千里之堤毁于蚁穴等思想和理念,学会利用唯物主义科学世界观解决问题,培养学生正确的三观、对科学的执着。

3 透过现象看本质的规律、培养学生的爱国精神、奉献精神、科技强国理念,引导学生科学无国界、要热爱世界和平;培养学生绿色化学理念、环保意识、低碳出行意识等。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:

若所有科技工作者弘扬科学家精神,仰望着浩渺的星空又关注着脚下的大地,一定会成就这个时代最美的风景。若所有的学生都能学习科学家精神,仰望着充满希望的未来又关注着眼下课本知识,一定会创造下个时代更美的风景。

一部科学史,其实也是一部科学家的精神史。拉开历史的长镜头,有些科学成果会因为时间推移成为过去,而伟大的科学家精神总是长留历史的天空,更具穿透力。从大众视野来看,许多科学家的工作因为专业、神秘鲜为人知,但他们身上元气充沛的求索精神,却总能直抵人心。从钱学森到屠呦呦,再到钟扬、黄大年,杰出的科学家身上总有一种极为相似的精神气场:他们胸怀祖国、服务人民;他们勇攀高峰、敢为人先;他们追求真理、严谨治学;他们淡泊名利、潜心研究;他们集智攻关、团结协作;他们甘为人梯、奖掖后学……他们将爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的新时代科学家精神镌刻在大地上,铸就中国科技创新的丰碑。

《普通化学》课程思政案例库建设主要以弘扬科学家精神为主,在每一个定义、理论背后隐藏着伟大的科学家,我们需要在学习这些知识点时清楚的认识这些改变和发展世界的伟大人物,以及他们的伟大精神。通过学习认识科学家,清楚的认识化学基础知识,用科学家精神激励我们不断进步,站在巨人的肩膀上创造更美好的世界。

案例二:

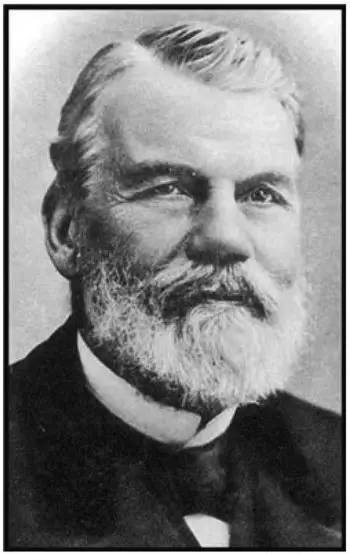

温度对化学反应速率的影响时讲到非常重要的阿累尼乌斯公式。酸碱电离理论也是由阿累尼乌斯提出。通过了解斯万特·奥古斯特·阿累尼乌斯化学家,学习他刻苦专研的精神。

阿累尼乌斯生于瑞典,中学时期的阿累尼乌斯各门功课都名列前茅,特别喜欢物理和化学。聪明的人总喜欢多想一些为什么,遇到疑难的问题他从不放过,经常与同学们争论一番,有时候也和老师辩个高低。1876年,17岁的阿累尼乌斯中学毕业,考取了乌普萨拉大学。他最喜欢选读数学、物理、化学等理科课程,只用两年他就通过了学士学位的考试。1878年开始专门攻读物理学的博士学位。他的导师塔伦教授(T.R.Thalen)是一位光谱分析专家。在导师的指导下,阿累尼乌斯学习了光谱分析。但他认为,作为一个物理学家还应该掌握与物理有关的其它各科知识。因此,他常常去听一些教授们讲授的数学与化学课程。渐渐地,他对电学产生的浓厚兴趣,远远超过了对光谱分析的研究,他确信“电的能量是无穷无尽的”,他热衷于研究电流现象和导电性。1881年,他来到了首都斯德哥尔摩以求深造。几乎所有的空闲时间,他都在埋头从事自己的独立研究,在电学领域中,他对把化学能转变为电能的电池很有研究兴趣。

年轻的阿累尼乌斯刻苦钻研,具有很强的实验能力,长期的实验室工作,养成了他对任何问题都一丝不苟、追根究底的钻研习惯。因而他对所研究的课题,往往都能提出一些具有重大意义的假说,创立新颖独特的理论。电离理论的创建,是阿累尼乌斯在化学领域最重要的贡献。但是这个贡献经过很长的时间才被人们认可,以至于在评选诺贝尔奖时经过三次才获得诺贝尔化学奖。电离学说在物理学和化学两个学科都具有很重要的作用,人们一时很难确定他应该获得哪一个奖项。最后,阿累尼乌斯获得了1903年诺贝尔化学奖。他是第一个获得这种崇高荣誉的诺贝尔的同胞。1903年获得诺贝尔化学奖外,还曾获英国皇家学会戴维奖、吉布斯奖、法拉第奖等。他还被选为英国皇家学会会员。

案例三:

掌握盖斯定律,并会灵活应用。通过对盖斯的认识,可知化学在多学科中的应用。

盖斯早年从事分析化学的研究,曾对巴库附近的矿物和天然气进行分析,做出了一定成绩,以后还曾发现蔗糖可氧化成糖二酸。1830年专门从事化学热效应测定方法的改进,曾改进拉瓦锡和拉普拉斯的冰量热计,从而较准确地测定了化学反应中的热量。1836年经过许多次实验,他总结出一条规律:在任何化学反应过程中的热量,不论该反应是一步完成的还是分步进行的,其总热量变化是相同的,1860年以热的加和性守恒定律形式发表。这就是举世闻名的盖斯定律。

盖斯定律(英语:Hess's law),又名反应热加成性定律(the law of additivity of reaction heat):若一反应为二个反应式的代数和时,其反应热为此二反应热的代数和。也可表达为在条件不变的情况下,化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关。

盖斯定律是断定能量守恒的先驱,也是化学热力学的基础。当一个不能直接发生的反应要求反应热时,便可以用分步法测定反应热并加和起来而间接求得。故而我们常称盖斯是热化学的奠基人。

盖斯的主要著作有《纯化学基础》(1834),曾用作俄国教科书达40年,出过七版,对欧洲化学界也有一定影响。

案例四:

吉布斯-赫姆霍兹方程是学生必须掌握的重要方程之一。通过了解赫姆霍兹的生平和成就,明白个人的发展可以多学科结合,多领域探索。

赫姆霍兹,德国物理学家,生理学家,生物物理学家。1842年获医学博士学位后,被任命为波茨坦驻军军医。1847年他在德国物理学会发表了关于力的守恒讲演,在科学界赢得很大声望,次年担任了柯尼斯堡大学生理学副教授。在1851年他发明了眼科使用的检眼镜,并提出了这一仪器的数学理论。1855年他转到波恩大学任解剖学和生理学教授,出版了《生理学手册》第一卷,并开始流体力学的涡流研究。1857年起,他担任海德堡大学生理学教授。他利用共鸣器(称赫姆霍兹共鸣器)分离并加强声音的谐音。1863年出版了他的巨著《音调的生理基础》。1868年赫姆霍兹研究方向转向物理学,于1871年任柏林大学物理学教授,这期间,他研究了电磁作用理论,他还研究过化学过程中的热力学,发表了论文《化学过程的热力学》;他从R.克劳修斯的方程中导出了早于J.W.吉布斯提出的方程。此方程后来被称为吉布斯-赫姆霍兹方程。

赫姆霍兹不仅对医学、生理学和物理学有重大贡献,而且一直致力于哲学认识论。他确信:世界是物质的,而物质必定守恒。但他企图把一切归结为力,是机械唯物论者,这是当时文化、社会、历史条件的局限性所致。1887年,赫姆霍兹任国家科学技术局主席。

案例五:

判断反应发生的方向,我们必须掌握吉布斯函数,所以将吉布斯的感人事迹溶于这个知识点很有必要。了解吉布斯的生平和成就,学习他无论条件如何,都挡不住研究的热情的精神。对待事业的专注。学习他将爬山和研究相例比,具有不断向上攀登,克服重重困难的乐观精神。

被爱因斯坦称之为"美国历史上最杰出的英才”的吉布斯,他一生致力于物理光学、热力学以及后来他首创的统计力学,硕果累累的他对于学术界来说无疑是一个巨大的财富。但同时,吉布斯是一个私下喜欢带学生去爬山的老师。他认为登山者与物理学家的相似之处都是在艰难的攀登中自得其乐。

1839年2月11日出生于美国Connecticut州New Haven市,即1701年建校的耶鲁大学所在地。吉布斯童年体弱多病,因而经常缺课。幸有母亲悉心家教,让他15岁时进入了耶鲁大学就读。1863年,他完成了学位论文《论直齿轮轮齿的样式》,成为美国第一个工程学博士,也是美国本土第五个博士。然而在后期的研究中,成果并不被学术界认同,因为没人能看懂,除了麦克斯韦,然而麦克斯韦1879年英年早逝,他与吉布斯之间可能的合作戛然而止。随后一个笑谈传遍了耶鲁:“只有一个活着的人能够理解吉布斯的论文,那就是麦克斯韦,可是他已经去世”。

1880年,新建的约翰霍普金斯大学以三干美元年薪的待遇邀请吉布斯前往工作。作为回应,耶鲁大学决定给他年薪两干美元,问他是否愿意留下来?没想到吉布斯默然接受,留在了耶鲁。吉布斯关注的不是工资,因为他已经贫苦惯了。他的兴趣在令他着迷的科学研究上,而耶鲁可以给他提供更好的学术交流条件和工作环境。以他命名的专业术语从不同角度折射出他的学术成就和科学贡献:吉布斯熵、吉布斯能、吉布斯相律、吉布斯悖论、吉布斯现象、吉布斯-亥姆霍兹方程、吉布斯-杜安方程、吉布斯取样法、吉布斯测度、吉布斯态、吉布斯-汤姆森效应、吉布斯等温面、吉布斯-唐南效应、吉布斯-馬伦哥尼效应、吉布斯引理、吉布斯不等式,等等。学术界对这位成果累累的科学家给予了充分公允的肯定和名副其实的奖励。

吉布斯的学生亨利巴姆斯特德(Henry Bumstead)在《美国科学杂志》刊登讣告时评说:“他举止不事张扬,性情和蔼,与人为善,从不急躁恼怒,毫无个人野心和权力欲望。他一直朝着成为一名无私的基督教徒绅士的理想而努力。在了解他的人们的心目中,他美好而又尊贵的人格绝不逊色于他科学事业上的伟大成就。”

案例六:

热力学第二定律必须提到开尔文,在使用温度的时候单位是K。通过了解开尔文的生平和成就,希望学生能学习他一生谦虚勤奋,意志坚强,不怕失败,百折不挠的精神。

1824年6月26日开尔文生于爱尔兰的贝尔法斯特。他从小聪意慧好学,10岁时就进格拉斯哥大学预科学习。17岁时,曾立志:"料学领路到哪里,就在哪里攀登不息”。1845年毕业于剑桥大学,在大学学习期间曾获兰格勒奖金第二名,史密斯奖金第一名。毕业后他赴巴黎跟随物理学家和化学家V.勒尼奥从事实验工作一年,1846年受聘为格拉斯哥大学自然哲学(物理学当时的别名)教授,任职达53年之久。由于装设第一条大西洋海底电缆有功,英政府于1866年封他为爵士,并于1892年晋升为开尔文勋爵,开尔文这个名字就是从此开始的。

开尔文研究范围广泛,在热学、电磁学、流体力学、光学、地球物理、数学、工程应用等方面都做出了贡献。他一生发表论文多达600余篇,取得70种发明专利,他在当时科学界享有极高的名望,受到英国本国和欧美各国科学家、科学团体的推崇。他在热学、电磁学及它们的工程应用方面的研究最为出色。

开尔文一生谦虚勤奋,意志坚强,不怕失败,百折不挠。在对待困难问题上他讲:”我们都感到,对困难必须正视,不能回避:应当把它放在心里,希望能够解决它。无论如何,每个困难一定有解决的办法,虽然我们可能一生没有能找到。“他这种终生不懈地为科学事业奋斗的精神,永远为后人敬仰。1896年在格拉斯哥大学庆祝他50周年教授生涯大会上,他说:"有两个字最能代表我50年内在科学研究上的奋斗,就是“失败”两字。"这足以说明他的谦虚开尔文品德。为了纪念他在科学上的功绩,国际计量大会把热力学温标(即绝对温标)称为开尔文(开氏)温标,热力学温度以开尔文为单位,是现在国际单位制中七个基本单位之一。

案例七:

拉乌尔定律是在溶液的依数性中必须掌握的知识点。通过了解拉乌尔的生平和事迹,让我们学习他为喜爱的事业而努力奋斗的精神。

拉乌尔(1830~1901)出生在法国北部,他曾短暂就读于巴黎大学,但没经济能力继续读完。之后,他在中学全职教物理和数学长达 14 年,学校换了一所又一所。同时,他还靠自己,在相当困难的情形下,继续研究伏打电池的能量关系,终于从巴黎大学获得了物理博士学位。论文虽在当时没有引起注意,却是开创性的研究。他是最先说明伏打电池的化学反应能量和电能量并非相同的科学家之一,后来热力学自由能和熵的概念被人理解,应用到电化电池后,他的研究才受到重视。终于在1867 年, 拉乌尔来到法国东南格勒诺勃大学科学院(Sciences Faculty in Grenoble)当化学教授。当时有人反对,质疑他其实是物理学家,但任命最后还是通过了,而他就在格勒诺勃大学继续他的研究长达 31 年。那时的实验室很简陋,美国历史学家恩叶(Mary Jo Nye)在她的著作《科学在法国》(Science in theProvinces)中引用了拉乌尔的描述说:“每位教授有一张小桌子,这个房间白天是实验室,也同时是管理员的起居室。

在多年审慎地实验后,拉乌尔在《法国科学院周刊》(Comptes Rendus,1887 年 5 月 23 日)发表了一篇里程碑性的文章《溶剂蒸气压通则》(General Law of theVapor Pressure of Solvents),说明现在被视为拉乌尔定律的核心概念。他溶解不同低浓度的非挥发性化合物:5 种溶于水,14 种溶于 11 种有机溶剂中。之后,他测量溶解化合物在溶剂蒸气压上的效果,发现结果很值得注意,在他实验的范围中,液体中任一被溶解的物质只要摩尔分数一定,此时测得的蒸气压与原溶剂的蒸气压相比,所减少的比例都相同。

拉乌尔的一生都在为了让世人了解他所喜爱的研究而努力奋斗,他忍受经济的困境完成了博士学位,还长期在中学教书,以及在格勒诺勃大学遭遇阻力才获得教职。最终他先在别的国家,最后在法国,得到了应有的地位。

案例八:

理想气体状态方程在化学课中应用的非常广泛,而这来源于盖吕萨克定律。通过了解约瑟夫·路易斯·盖·吕萨克的生平和事迹,教导学生要虚心求教于人,不迷信古今的权威,培养自己独立思考的能力。

约瑟夫·路易斯·盖·吕萨克是法国著名的化学家与物理学家。他的父亲是当地的一名检察官,他们的家境在当地是比较富裕的。但是,在盖·吕萨克11岁那年,法国爆发了1789年资产阶级大革命。不久,革命的浪潮冲击了这个家庭。1793年,其父困涉嫌而被捕。家庭的社会地位和经济生活发生了重大变化。盖·吕萨克在本地只受过初等教育,以后就到了巴黎。1797年,他进入巴黎工业学校学习。他之所以选择这所学校,一是因为该校学生一律享受助学金,可以减轻家庭的负担,二是该校学术水平较高,有不少著名的专家学者都在这里任教。像贝托雷这样的著名化学家,就在这里讲授有机化学课程。盖·吕萨克由于勤奋好学,热爱化学专业和实验技术,深得贝托雷等一些教授的赏识。1800年他毕业了,贝托雷留他给自己作助手。通过日常工作的接触,老教授发现这个学生思维敏捷,实验技巧很高,他深信自己发现了一个有培养前途的好苗子。于是,他放心地把自己的实验室交给了年轻的盖·吕萨克,让这个青年协助自己进行科学研究工作。

盖·吕萨克非常重视科学观察和实验。他总是认真地把实验数据及时地一一记录下来,每当坐下来的时候,他就全神贯注地研究起那些实验现象,分析实验数据。经过认真的反复思考,谨慎地得出自己的给论。他尊重事实而不迷信权威。因此,他能够洞察人们所不知的奥秘,发现科学真理。当时,贝托雷正在同化学家普鲁斯特围绕着定比定律进行一场激烈的学术争论。贝托雷让盖·吕萨克以实验事实来证明自己的观点,给对方以驳斥。然而,盖·吕萨克经过反复的实验,所记录到的事实都证明其导师的观点是错误的。他毫不犹豫地将这个结果如实地汇报给老师。贝托雷看完他的实验记录之后,不禁露出了微笑。他对盖·吕萨克说:“我为您而感到自豪。象您这样有才能的人,没有理由让您当助手,哪怕是给最伟大的科学家当助手。您的眼睛能发现真理,能洞察人们所不知的奥秘,而这一点却不是每一个人都能作到的。您应该独立地进行工作。”

在化学方面,盖·吕萨克也有不少重要的发现。1808年他发现了化学元素硼。1809年他用电火花使氮气和氧气的混合物变成了氧化氮。1812年发现了一种绿色气体,取名叫氯。1813年和法国化学家贝鲁兹一起发现了一种紫色物质,取名叫“紫罗兰色”,中文译作“碘”。

案例九:

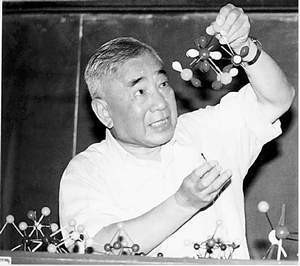

物质结构基础的学习,学生必须知道中国科学家卢嘉锡。通过了解卢嘉锡的生平和事迹,学习卢嘉锡先生的大爱精神,要敢于担当、不断开拓,做一个坦荡磊落的人。

卢嘉锡(1915.10.26—2001.6.4),台湾省台南市人,祖籍福建省永定县坎市镇浮山村,物理化学家、教育家、社会活动家和科技组织领导者。

1934年,卢嘉锡毕业于厦门大学化学系;1939年,获英国伦敦大学学院哲学博士学位;1955年,当选为中国科学院学部委员(院士);1981年5月,出任中国科学院院长;1988年,当选为第三世界科学院副院长;1993年3月,当选为第八届全国人大常委会副委员长。

卢嘉锡工作涉及物理化学、结构化学、核化学和材料科学等多种学科领域。在结构化学研究工作中有杰出贡献,曾提出固氮酶活性中心的结构模型,从事结构与性能的关系研究等,对中国原子簇化学的发展起了重要推动作用,他所指导的新技术晶体材料科学研究,也取得了重大成绩。他也曾在“文革”中第一批被揪斗的“走资派”之一,经过“文革”初期无数次的揪斗,最后,他被罢免了一切职务,被作为劳动改造对象,派到实验室洗烧杯,整理桌椅,搬设备,搞卫生,刷洗厕所。但是无论任何困难都无法阻挡他对科学的热爱。1978年,卢嘉锡在中国化学会年会上发表了《原子簇化合物的结构化学》的论文,对中国国内这个领域的研究起了推动作用。

在教学工作中,卢嘉锡是一位才华横溢而又勤奋严谨的人。他学识渊博且善于表达,讲起课来生动活泼,见解独到,板书格外工整清晰,课堂常常座无虚席,成为厦门大学最受欢迎的教授之一。1947年春,当他在浙江大学完成第一次讲学任务即将离去之际,该校一百多名师生曾联名写了封充满激情的挽留信。中华人民共和国建国初期,他曾接受高等教育部的聘请,与唐敖庆等先后到山东大学和北京大学讲授物质结构课程,培养了一大批结构化学的师资。

卢嘉锡在教学过程中,注重培养学生的思考能力和解决实际问题的能力。他虽然是一位数学功底很深的化学教授,却经常告诫学生,要学会对事物进行“毛估”,他说:“毛估比不估好”。思考问题时要学会先大致估计出结果的数量级,尽量避开繁琐的计算,以便迅速地抓住问题的本质,必要时再仔细计算,这样可以提高解决问题的效率。为了培养具有全面素质的人才,他让学生记住一个奇特而有趣的结构式——C3H3,即ClearHead(清楚的头脑)、CleverHands(灵巧的双手)、CleanHabit(洁净的习惯)。他常说:“一个老师如果不能培养出几个超过自己的学生,他就不是位好老师。”

《新华每日电讯》这样评价:卢嘉锡同志的一生,是爱国的一生,奉献的一生,是为发展祖国的教育和科学事业献出全部智慧和精力的一生。他实事求是,光明磊落,学风严谨,豁达大度,平易近人,幽默风趣。他忠诚于国家和人民的事业,为科学研究竭智尽力,追求不懈,奋斗不息。

案例十:

化学平衡原理的掌握就是吕·查德里原理。通过了解吕·查德里的生平和事迹,明白只有持续不断的努力和奋斗才能攀登到成功的顶峰,同时也要将“学无止境”贯彻到生活中去。

法国化学家吕·查德里(Le Chatelier Henri Louis)(1850一1936),1888年提出了平衡移动原理,称吕·查德里原理。该原理表述为:如果对一个平衡体系施加外力,平衡将沿着减少此外力的方向移动。

1850年10月8日吕·查德里出生于巴黎的一个化学世家。他的祖父和父亲都从事跟化学有关的事业和企业,当时法国许多知名化学家是他家的座上客。因此,他从小就受化学家们的熏陶,中学时代他特别爱好化学实验,一有空便到祖父开设的水泥厂实验室做化学实验。

吕·查德里是一位精力旺盛的科学家,他研究过水泥的缎烧和疑固、陶器和玻璃器皿的退火、磨蚀剂的制造以及燃料、玻璃和炸药的发展等问题。从他研究的内容也可看出他对科学和工业之间的关系特别感兴趣,以及怎样从化学反应中得到最高的产率。

吕·查德里原理因可预测特定变化条件下化学反应的方向,所以有助于化学工业的合理化安排和指导化学家们最大艰度地减少浪费,生产所希望的产品。例如哈伯藉助于这个原理设计出他的从大气氮中生产氨的反应,这是个关系到战争与和平的重大发明,也是吕·查德里本人差不多比哈伯早二十年就曾预料过的发明。吕·查德里是发现吉布斯的欧洲人之又是第一个把吉布斯的著作译成法文的人。他象鲁兹布姆一样,致力于通过实验来研究相律的含义。他死的时候已经差不多八十六岁了,备受尊敬,子孙满堂。

吕·查德里不仅是一位杰出的化学家,还是一位杰出的爱国者。当第一次世界大战发生时,法兰西处于危急中,他勇敢地担任起武装部长的职务,为保卫祖国而战斗。

案例十一:

在电化学中必须知道法拉第常数。通过了解迈克尔·法拉第的生平和事迹,能够学到做人要勤劳朴实,不要贪图金钱地位,要做一个正直的人。

迈克尔·法拉第(Michael Faraday,1791~1867),世界著名的自学成材的科学家,英国物理学家、化学家,发明家即发电机和电动机的发明者。

1791年9月22日是一个光辉的日子,一代科学巨匠迈克尔·法拉第降生在英国萨里郡纽因顿一个贫苦的铁匠家庭。法拉第的一生是伟大的,然而法拉第的童年却是十分凄苦的。

法拉第不放过任何一个学习的机会,在哥哥的资助下,他有幸参加了学者塔特姆领导的青年科学组织--伦敦城哲学会。通过一些活动,他初步掌握了物理、化学、天文、地质、气象等方面的基础知识,为以后的研究工作打下了良好基础。法拉第的好学精神感动了一位书店的老主顾,在他的帮助下,法拉第有幸聆听了著名化学家汉弗莱·戴维的演讲。他把演讲内容全部记录下来并整理清楚,回去和朋友们认真讨论研究。他还把整理好的演讲记录送给戴维,并且附信,表明自己愿意献身科学事业。结果他如愿以偿。20岁做上了戴维的实验助手。从此,法拉第开始了他的科学生涯。戴维虽然在科学上有许多了不起的贡献,但他说,我对科学最大的贡献是发现了法拉第。

法拉第的一生是伟大的,法拉第其人又是平凡的。他非常热心科学普及工作,在他任皇家研究所实验室主任后不久,即发起举行星期五晚间讨论会和圣诞节少年科学讲座。他在100多次星期五晚间讨论会上作过讲演,在圣诞节少年科学讲座上讲演达十九年之久。他的科普讲座深入浅出,并配以丰富的演示实验,深受欢迎。法拉第还热心公众事业,长期为英国许多公司机构服务。他为人质朴、不善交际、不图名利、喜欢帮助亲友。为了专心从事科学研究,他放弃了一切有丰厚报酬的商业性工作。他在1857年谢绝了皇家学会拟选他为会长的提名,他甘愿以平民的身份实现献身科学的诺言,终身在皇家学院实验室工作一辈子,当一个平凡的迈克尔·法拉第。

1867年8月25日,平民迈克尔·法拉第在书房安详地离开了人世。一代科学巨星,在谱写完他不平凡的人生,给人类留下无价的宝藏以后与世长辞。法拉第的贡献惠及每个人,把人类文明提高到空前高度,把文明进程提前几十几百年,不能用金钱衡量其伟绩,如果硬用金钱衡量的话,有人说过超过全球股票价值,比他名气大的人还有:如牛顿如爱因斯坦们,但就对人类直接贡献来说,最大应属于法拉第以及发明青霉素的弗来明,没有人能同太阳比光辉,设立太阳节也不行,但是法拉第确实给人类带来光明动力。铭记先人才会进步,也许对人类贡献最大的是科学家,不是政客,500年后政客都会淡出,而法拉第是不朽的。

案例十二:

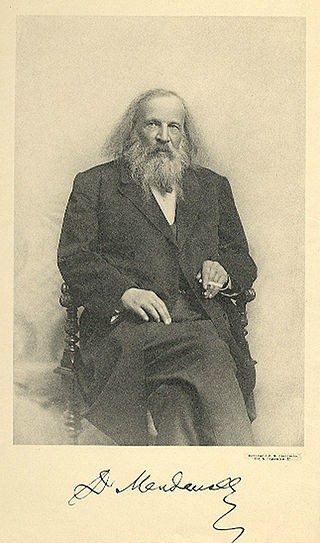

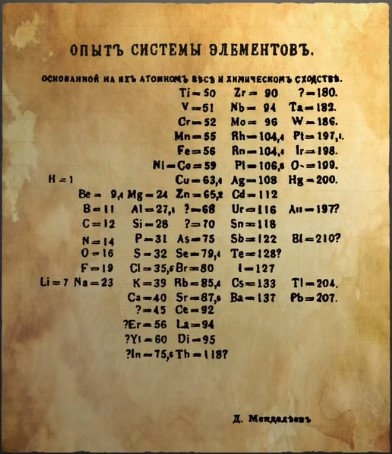

元素周期表是学习化学的同学都要知道的,那么发表出第一张元素周期表的门捷列夫也是大家必须了解的。通过了解德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫的生平和事迹,认识到攀登科学高峰的路,是一条艰苦而又曲折的路,教导学生应该保持对生活的好奇心,不断激励自己前进。

德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫,1834年2月7日—1907年2月2日),俄国科学家,发现并归纳元素周期律,依照原子量,制作出世界上第一张元素周期表,并据以预见了一些尚未发现的元素。他的名著《化学原理》被国际化学界公认为标准著作,前后重版八次,影响了一代又一代的化学家。1907年2月2日,这位享有世界盛誉的俄国化学家因心肌梗塞与世长辞。联合国大会宣布2019年为国际化学元素周期表年,旨在纪念俄罗斯化学家门捷列夫在150年前发表元素周期表这一科学发展史上的重大成就。

门捷列夫对化学这一学科发展最大贡献在于发现了化学元素周期律。他在批判地继承前人工作的基础上,对大量实验事实进行了订正、分析和概括,总结出这样一条规律:元素(以及由它所形成的单质和化合物)的性质随着原子量(现根据国家标准称为相对原子质量)的递增而呈周期性的变化,即元素周期律。他根据元素周期律编制了第一个元素周期表,把已经发现的63种元素全部列入表里,从而初步完成了使元素系统化的任务。他还在表中留下空位,预言了类似硼、铝、硅的未知元素(门捷列夫叫它类硼、类铝和类硅,即以后发现的钪、镓、锗)的性质,并指出当时测定的某些元素原子量的数值有错误。而他在周期表中也没有机械地完全按照原子量数值的顺序排列。若干年后,他的预言都得到了证实。门捷列夫工作的成功,引起了科学界的震动。人们为了纪念他的功绩,就把元素周期律和周期表称为门捷列夫元素周期律和门捷列夫元素周期表。

攀登科学高峰的路,是一条艰苦而又曲折的路。门捷列夫在这条路上,也是吃尽了苦头。当他担任化学副教授以后,负责讲授《化学基础》课。在理论化学里应该指出自然界到底有多少元素?元素之间有什么异同和存在什么内部联系?新的元素应该怎样去发现?这些问题,当时的化学界正处在探索阶段。近五十多年来,各国的化学家们,为了打开这秘密的大门,进行了顽强的努力。虽然有些化学家如德贝莱纳和纽兰兹在一定深度和不同角度客观地叙述了元素间的某些联系,但由于他们没有把所有元素作为整体来概括,所以没有找到元素的正确分类原则。年轻的学者门捷列夫也毫无畏惧地冲进了这个领域,开始了艰难的探索工作。

他不分昼夜地研究着,探求元素的化学特性和它们的一般的原子特性,然后将每个元素和它们的原子数量记在一张小纸卡上。他企图在元素全部的复杂的特性里,捕捉元素的共同性。但他的研究,一次又一次地失败了。可他不屈服,不灰心,坚持干下去。

为了彻底解决这个问题,他又走出实验室,开始出外考察和整理收集资料。1859年,他去德国海德尔堡进行科学深造。两年中,他集中精力研究了物理化学,使他探索元素间内在联系的基础更扎实了。1862年,他对巴库油田进行了考察,对液体进行了深入研究,重测了一些元素的原子量,使他对元素的特性有了深刻的了解。1867年,他借应邀参加在法国举行的世界工业展览俄罗斯陈列馆工作的机会,参观和考察了法国、德国、比利时的许多化工厂、实验室,大开眼界,丰富了知识。这些实践活动,不仅增长了他认识自然的才干,而且对他发现元素周期律奠定了基础。门捷列夫又返回实验室,继续研究他的纸卡。他把重新测定过的原子量的元素,按照原子量的大小依次排列起来。他发现性质相似的元素,它们的原子量并不相近;相反,有些性质不同的元素,它们的原子量反而相近。他紧紧抓住元素的原子量与性质之间的相互关系,不停地研究着。他的脑子因过度紧张,而经常昏眩。但是,他的心血并没有白费,在1869年2月19日,他终于发现了元素周期律。他的周期律说明:简单物体的性质,以及元素化合物的形式和性质,都和元素原子量的大小有周期性的依赖关系。

门捷列夫的名言:①:天才就是这样,终身劳动,便成天才!②:没有加倍的勤奋,就既没有才能,也没有天才。③:科学的种子,是为了人民的收获而生长的。④:一个人要发现卓有成效的真理,需要千百万个人在失败的探索和悲惨的错误中毁掉自我的生命。⑤:生活便是寻求新的知识。⑥:科学不但能“给青年人以知识,给老年人以快乐”,还能使人惯于劳动和追求真理,能为人民创造真正的精神财富和物质财富,能创造出没有它就不能获得的东西。⑦:没有经过实践检验的理论,不管它多么漂亮,都会失去分量,不会为人所承认;没有以有分量的理论作基础的实践必须会遭到失败。⑧:天生的潜力务必借助于系统的知识。直觉能作的事很多,但是作不了一切。只有天才和科学结了婚才能得最好的结果。斯宾塞:《教育论》天才就是这样,终身劳动,便成天才!⑨:没有比时间更容易虚掷,更值得珍惜的事,倘若没有时间,我们在世上将一事无成。

四、课程思政实施成效及学生反馈

《普通化学》教学团队自2016年以来,启动了精品在线课程建设,《普通化学》作为全校性授课学生面较广的一门课,随即启动了线上内容的建设,2017年,《普通化学》精品在线开放课程获得学校立项建设,目前,本课程在“华水学堂”的点击量已超过十四万次。2019年此课程顺利结项,获得优秀等级,此课程已被超星集团收录为“示范教学包”。同年,本课程获得了省级精品在线开放课程的立项。2020年,本课程被认定为河南省首批线下一流本科课程。2021年,《普通化学》课程被认定为线上线下混合一流课程。目前此课程已经第5次开课。在建设课程中,团队力求将课程打造的科学人文化,有机融入课程思政内容。学生反应效果良好。本课程的线上、线下建设均取得较大成果。

在线上课程建设成熟之后,团队成员都有丰富的教学经验,将二者结合,合力编写《普通化学》新形态教材,目前教材已经在使用当中。在线下课程中,学生反应教材难度适合我校各专业学时学分的使用,内容难易程度适中,详略得当。

团队成员发表关于课程思政的教学改革论文十余篇。

在授课过程中,学生表示学习知识点的同时还能了解它们背后科学家的感人故事,不仅能加深对知识点映像,更能感染自己,向科学家学习他们刻苦钻研的研究精神,在学习过程中,保持不忘初心的理念。