一、课程教学目标

通过课堂教学,使学生掌握地下水运动研究的基本理论、模型和方法等知识,具备地下水运动过程、开采量评价、水文地质参数反演等复杂水文地质问题的分析和计算能力。

二、思政育人目标

注重地下水动力学基本理论和方法与实际水文地质实践问题的贯通,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当,培养学生探索未知、追求真理的科学精神。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一、我国著名水文地质学家、地下水动力学家薛禹群院士

引子:在该课程的绪论中,一般都要讲解地下水动力学学科的发展历史。从1856年法国水利工程师H.P.G.Darcy(达西)通过砂的渗透试验提出的线性渗透定律,即达西定律开始,到后来的1863年J.Dupuit(裘布依)公式、1935年Theis公式等,从历史上看,我国近代科技水平是落后于欧美国家,地下水动力学学科也不例外。我国的水文地质专业是在建国初期逐步建立发展起来的。80多年以来,吸收了欧美国家的一些新理论、新技术,业务领域不断拓展,技术和理论水平明显提高,为国家建设和城市发展做出了重大贡献。在我国水文地质事业创立、发展过程中,涌现了一大批功勋卓著的工作者,其中薛禹群院士就是其中一位。

生平:薛禹群,1931年11月2日—2021年6月29日,出生于江苏无锡,1952年毕业于中国交通大学唐山工学院,后进入南京大学地质系工作,1955年进入长春地质学院研究生班学习,1957年从长春地质学院研究生毕业,1982年至1984年作为访问学者在美国亚利桑那大学水文学与水资源系学习,1999年当选中国科学院院士。

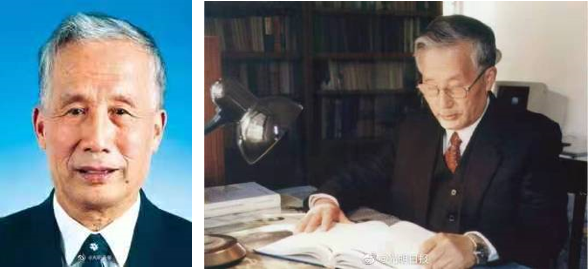

我国著名水文地质学家、地下水动力学家—薛禹群先生(图片来源于网络)

事迹:

薛禹群院士是中国著名水文地质学家、地下水动力学家。他自1952年起先后参与了南京大学水文地质工程地质专业、水文学与水资源专业以及水科学系的筹备和组建工作。他从中国实际出发,建立了一系列水量、水质模型,其中很多属中国最早出现的此类模型。

薛禹群建立了中国第一个三维热量运移模型,用于上海储能。揭示了海水入侵、咸水入侵规律,建立了潜水条件下的三维海水入侵模型、三维咸/卤水入侵模型,用于胶东海水入侵、咸水入侵防治。建立反映水岩间阳离子交换的三维水—岩作用模型。系统研究水量、水质模拟,其中多个含水层越流系统的水量模型、水质模型等7个模型属国内首先建立,为中国地下水资源评价、污染预测提供了有效方法和先进手段。同时提出了许多为求解这些模型的新算法。

薛禹群专长于地下水研究,1986年建立了三维热量运移模型和海水入侵潜水含水层的数值模型,该模型及所提对策应用于因过量开采地下水而造成海水迅速入侵的龙口市沿海地区后,使海水入侵速度由1989年的20km2减至现在的每年1~2km2。该模型克服了“降雨入渗和潜水面波动对入侵水质的影响”两个难题。他还建立了一系列水量、水质模型,其中含水层越流系统筹模型。针对有些地区过量抽取地下水,造成地面沉降的情况,他建立了三维热量运移模型,在上海实施后储能效果良好。研究解决了山东地区抽取地下水过量导致咸水入侵的问题。系统研究水量、水质模拟,为地下水资源评价、污染预测提供了有效方法和先进手段。同时提出了许多求解这些模型的新算法,其中对数插值法、求解流速的新方法。

20世纪80年代初,薛禹群等经过7年监测,系统地揭示了中国海水入侵的特点、规律和机制。在此基础上,建立了中国国内第一个海水入侵模型。该模型及所提对策应用于山东龙口地区取得良好效果,海水入侵速度从1989年的约20km2减至每年1-2km2,有效保护了当地的工农业生产和人民生活。这个模型克服了难以处理的“降雨入渗和潜水面波动对入侵水质的影响”这两个难题。与此同时,他还从中国的实际出发,建立了一系列有关水量、水质模型。其中,含水层越流系统筹7个模型。为中国开展水资源评价、水位预报和地下水污染预测等提供了方法和有效手段。

薛禹群在研究海水入侵的过程中,根据海水与岩石接触中的阳离子交换现象,建立起阳离子交换运移行为的三维模型,成功地模拟了龙口地区水——岩间阳离子交换的全过程,与实际观测一致。后来,他们又针对比海水矿化度高数十倍的卤水/咸水入侵所发生的水——岩间溶解与沉淀过程进行研究,并把成果应用于山东莱州湾地区取得良好效果,从而为全面研究液体——岩石间物理——化学作用的数值模拟奠定了基础。

为推动中国地下水模拟科学的发展,薛禹群还研究配套了模型求解方法,创造性地提出许多新的数值计算方法,如对数插值法、三次样条函数求解流速等,如三维对数插值法不仅较国外同类方法早提出3年,且功能更强。这些方法克服了一些模拟中的关键性难题,有效提高了计算精度和计算速度,也提高中国模拟技术的整体水平。

薛禹群长期从事水文地质学研究,治学严谨,坚持“科研不能靠想象,观测数据做不得半点假”。他常告诫学生:“要做学问,先要做人,做一个老老实实的人,做一个立志报国的人。”

贡献与成就:(1)建立了中国第一个三维热量运移模型;(2)建立了中国国内第一个海水入侵模型,在国际上被评价为“发展了潜水含水层条件下的海水入侵模型”;(3)创造性地提出许多新的数值计算方法。

薛禹群院士长期从事水文地质的教学和研究工作,特别在地下水动力学、地下水数值模拟、地面沉降模拟等领域的研究独树一帜。

思政育人目标:在课程的绪论中,介绍与该学科密切相关的、最重要的人物;通过薛禹群先生的伟大事迹,让学生感受到历史的厚重,学科发展的艰辛,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

案例二、Dupuit稳定流模型科学研讨

引子:本课程内容具有较强的逻辑性和较宽的拓展性,其天生自带思想启迪的特质。课程思政教育的路径,在于向学生展示学科内涵的魅力,激励学生追求真理,树立科学探索意识。下面以“Dupuit稳定流模型”这个知识点为例,实施思政教育。

教学过程:虽然人类对地下水的开发利用可追溯到远古时代,但由于地下水运动问题本身的复杂性和受科技水平的限制,人类对地下水运动规律的科学认识依然存在较多盲区,在解决某些实际问题时仍存在困难。不过,也正是因为如此,才使得地下水动力学具有神秘的、诱人探索的独特魅力。

本科生地下水动力学课程的学习内容,是目前学科领域常用的、较为成熟、经典的理论知识和方法。讲课时,交代清楚知识点的背景和理论假设,一方面可以让学生理解得更透彻;另一方面可以做一些拓展,引导学生去思考,开展研讨式教学。学生的思考过程,就是探索未知、科学研究意识的形成过程。

课程第三章涉及Dupuit稳定流模型,其中不同教材对稳定流的概念存在差异。例如某教材指出:“只有当开采量等于补给增量与排泄减量之和时,才可能形成地下水的稳定流。”另一教材指出:(1)“在有侧向补给的有限含水层中,当降落漏斗扩展到补给边界后,侧向补给量和抽水量平衡时,地下水向井的运动便可达到稳定状态。(2)在有垂向补给的无限含水层中,随着降落漏斗的扩大,垂向补给量不断增大。当它增大到与抽水量相等时,将形成稳定的降落漏斗,地下水向井的运动也进入稳定状态。”即总体认为:无限含水层中抽水,无其它补给,就不可能形成稳定流。授课过程中,针对Dupuit模型的认识目前还存在较大的分歧的实际,逐步解答“Dupuit稳定流模型与影响半径、如何获取影响半径、在均匀流中定流量抽水,能否形成稳定流?”三个问题引导学生积极思考探索。

思政育人目标:结合地下水运动学科基本原理、方法和模型等,开展科学研讨,拓展课程的广度和深度,激发学生的创新意识,培养学生探索未知、追求真理的科学精神。

四、课程思政实施成效及学生反馈

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,提出要“建成一批课程思政示范高校,推出一批课程思政示范课程,选树一批课程思政教学名师和团队,建设一批高校课程思政教学研究示范中心”。自2020年5月教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》以来,《地下水动力学》课程坚持落实立德树人根本任务,全力推进课程思政建设,寓价值观引导于知识传授和能力培养之中。

该课程实施思政育人的主要路径有两种,一是充分挖掘地下水动力学学科的中国元素,例如在国际和国内具有较高知名度的、德高望重的我国地下水动力学、水文地质学专家、学者的事迹、成就,以及我国各行业中重大工程的水文地质、地下动力学课题成果,从历史中吸取养分,感受科学家们的科学精神和爱国敬业的温度,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当;二是充分采用研讨教学模式,提炼知识点相关的前沿科研课题,开拓学生视野的广度和深度,激发学生科技创新的斗志,培养学生自主探索未知、追求真理的科学精神。

该课程的课程思政实施已近两年,成效明显。主要体现在两个方面,一是学生乐于接受。因为上述的两种思政实施路径,都与地下水动力学科学知识紧密相关,且具有一定的趣味性;二是学生参与程度提高,师生互动性增强。在与学生课堂交流或研讨过程中,从学生的发言可以感受到他的思想在改变、在进步。