一、课程教学目标

工程训练是机械类专业本科生的实践性必修课,是了解生产实际、学习工艺知识、培养工程意识、提高工程实践能力的重要的实践性技术基础课。课程强调以实践教学为主,要求学生通过实践教学,熟悉现代机械制造的一般过程。学习机械制造的基本工艺知识,初步建立现代制造工程的概念。熟悉加工设备的典型机构、工作原理,掌握机械零件的常用加工方法、工夹量具的使用方法以及设备的安全操作技术。了解新工艺、新技术、新材料在现代机械制造中的应用,建立以现代工程材料与制造工艺为基础、以计算机与信息技术为媒介的工程概念。结合生产实际及创新设计建立大工程意识,培养学生生产质量、经济观念、创新能力、理论联系实际的科学作风以及遵守安全技术操作、勇于实践等基本素养。

课程目标1:熟悉加工设备的典型机构、工作原理,掌握机械零件的常用加工方法、工夹量具的使用方法以及设备的安全操作技术。具备初步选择加工方法和工艺的分析能力,选择合适加工方法完成常见结构零件加工工艺的设计能力,在主要加工设备上独立完成简单零件加工制造的实践能力。

课程目标2:培养和锻炼现代工程技术人员应具有的质量和经济意识、安全与环保意识、创新意识、理论联系实际的科学作风等基本素质。初步建立起市场与信息、质量与效益、安全与环保以及可持续发展等现代工程意识。

课程目标3:以创新型实践项目为载体,注重自主设计与实践体验,培养学生的创新能力。通过团队合作的方式完成实践任务,培养学生的团队协作精神和沟通能力。

二、思政育人目标

工程训练中心是高校教学规模最大、学生受众人数最多的实践教学基地。工程训练课程是教学部规定的一门实践性技术基础课程,是培养应用型、创新型工程技术人才的重要环节。工程训练课程蕴含丰富的育人因素,通过训练实践教学,了解古代中国文明,学习优秀传 统文化,增强工程认知,锻炼辩证思维,陶冶工程道德,磨练意志品质,培养工匠精神,提倡创新意识,增强“四 个自信”,感受大国自豪,为发展实体经济,实现伟大复兴培养德才兼备的人才。通过实训实践操作,构建基于工匠精神的工程训练课程思政育人共同体,从理念和内容两个维度推进课程思政教育,从而实现崇尚工匠精神、厚植爱国主义情怀的教育目标,通过进场教育和三级安全教育,融入尊重劳动,尊重生命,技术也是科学的态度教育、素质教育和技能教育,以期树立正确的安全观。通过对知识传授和价值引领的有机结合,在培养学生专业知识和技能的同时,引领学生坚定理想信念,积极践行社会主义核心价值观。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:《工程训练-虚拟仿真实训》

1、案例简介

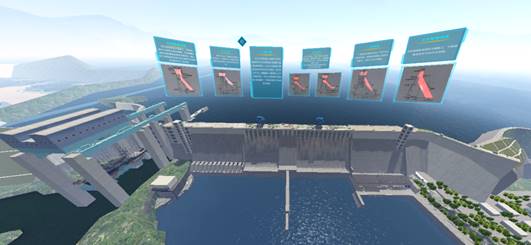

《工程训练-虚拟仿真实训》是面向我校理、工、文、管、经等众多专业的大一、大二本科生开设的实践课程。本案例选取“虚拟仿真应用及南水北调中线工程虚拟仿真案例体验”的教学单元开展课程思政实践性教学。案例运用“视频播放、启发提问、互动讨论、3D虚拟仿真”等多种教学方法,充分挖掘融合恰当的、适时的、典型的、特色的思政案例,例如:“2022年北京冬奥会开幕式”、“1952年毛泽东伟大构想”、“南水北调中线工程”等。在具体教学过程中,根据虚拟仿真实训教学内容“悄悄”融合思政元素,将思政元素内化于教学内容之中。实现“提升学生民族自信心”、“激发学生爱国热情”、“弘扬北京冬奥精神”等多个思政育人目标,形成了师生共同进步,课堂高度活跃、学生积极正反馈的良好局面。

2、知识点

教学案例所属《工程训练-虚拟仿真实训》教学大纲的“虚拟仿真应用及南水北调中线工程虚拟仿真案例体验”的教学内容。

知识点1:虚拟仿真的应用及特点

知识点2:南水北调中线工程虚拟仿真案例体验

案例2.1:中线工程全线漫游

案例2.2:丹江口大坝二期加高加固工程

案例2.3:典型工程-穿黄工程

3、思政育人目标

目标1:弘扬“胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来”的北京冬奥精神,提升学生民族自信心,激发学生爱国热情;

目标2:培养发散思维,敢于探索尝试新方法的优良品质;

目标3:培养学生工程素养,树立远大目标:立志以扎实的专业素养回馈伟大祖国的建设与发展,“把论文书写在祖国大地上”;

目标4:弘扬舍小家为大家的伟大奉献精神;

目标5:培养不畏艰险、忠诚担当、顽强拼搏、攻坚克难、团结协作的精神品质。

4、思政融入

(1)设计思路:

在明确虚拟仿真概念的基础上,通过“北京冬奥会开幕式-冰立方”这一案例,启发学生们思考身边的虚拟仿真应用,归纳总结虚拟仿真的特点。教师利用虚拟仿真技术设备进行操作演示和讲解南水北调中线工程虚拟仿真案例,在南水北调中线工程虚拟仿真案例体验过程中适当融入相关思政案例,将“思政之盐”溶于“实训课程之汤”,达到春风化雨、润物无声的效果。

(2)教学方法设计:

视频播放、启发提问、互动讨论、3D虚拟仿真

(3)教学过程设计:

教学内容1:虚拟仿真的应用及特点

虚拟仿真技术已在众多领域发展应用,比如在娱乐、工业、医疗、教育、城市规划、应急救援、艺术等。其具有沉浸性、交互性和构想性等特点,可以有效的规避实训危险,降低实训成本。

【通过提问“虚拟仿真应用的例子有哪些?”引发学生们思考,播放 “2022年北京冬奥会开幕式——冰立方”的视频,抛出虚拟仿真应用实例,并就北京冬奥会引申,弘扬“北京冬奥精神:胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来”,引导学生注重体育强国,提升学生民族自信心,激发学生爱国热情】

教学内容2:南水北调中线工程虚拟仿真案例体验

依托于我校特色专业,选取特色水利工程-南水北调中线工程,营造出其虚拟仿真场景,充分凸显虚拟仿真的特点,足不出户沉浸式体验我国重点水利工程。

【通过提问“南水北调——这一想法是谁在什么时间提出来的?”,启发学生思考。讲解告知是毛泽东同志于1952年在视察黄河时提出 “南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的。”凸显领导者的构想伟大,引导学生注重发散思维、创新方法】

教学内容2.1:南水北调中线工程全线漫游

南水北调中线工程全长1432公里,惠及河南、河北、北京、天津四省市约7900万人。中线工程以长江一级支流汉江的丹江口水库为水源,通过实施丹江口大坝加高后,利用100米左右的落差实现全程自流引水。

【通过3D虚拟仿真“南水北调中线工程”让同学们能够直观的、沉浸式的体验到南水北调工程的宏伟,通过1432公里调水与100米落差的对比,凸显设计者的设计精妙。培养学生工程素养,激发学生爱国热情,立志以扎实的专业素养回馈伟大祖国的建设与发展】

教学内容2.2:丹江口大坝二期加高加固工程

2002年12月27日,南水北调中线工程正式开工,大坝由162米加高到176.6米,蓄水水位由157米提高到170米。淅川县新增淹没面积22.96万亩,占库区新增面积的47.6%。湖北和河南移民接近四十万人。

【通过3D虚拟仿真“丹江口大坝二期工程”让同学们能够直观的、明白一期二期工程的区别,库区淹没范围的变化。引导学生学习广大移民为了沿线的人民能够喝上好水,舍小家为大家,伟大的奉献精神】

教学内容2.3:典型工程-穿黄工程

穿黄工程是南水北调中线总干渠穿越黄河的关键性工程,也是南水北调中线干线工程总工期中的控制性项目。穿黄工程位于河南省郑州市以西约30km处,荥阳市境内,总长19.30km,穿黄隧洞长4.25 km,双洞平行布置,隧洞内径7.0m,采用盾构法施工。

【通过3D虚拟仿真——直接进入穿黄隧洞;通过讲解,介绍施工过程中盾构机的采购与维修的故事,激发学生民族自信心,培养学生不畏艰险、忠诚担当、顽强拼搏、团结协作的精神品质】

5、课程思政实施成效及学生反馈

(1)实施成效

教师方面:教师们牢记立德树人根本任务,刻苦钻研专业技能知识,自觉学习党的理论知识,不断提升教学水平,提升自己的道德修养,将专业技能、党的知识与自身高尚的道德修养相融合,用自己的言传身教潜移默化地引领大学生健康成长。

学生方面:通过充分挖掘思政元素,运用视频播放、启发提问、互动讨论、3D虚拟仿真等多种教学方法,活跃了课堂气氛,提高学生学习积极性,使得学生们从以往的“被动学”变为“主动讲”,提升了学生的学习效果,提升了影响学生思想认识水平。

(2)学生反馈:

课后教学评价中突出“课程思政”指标,让学生们在课后回忆思考,课程学习当中的思政元素是否还印在脑海、留于心间?真正做到了脱离“课程”与“思政”两张皮,达到了将“思政之盐”溶于“实训课程之汤”的良好效果。

案例二:《工程训练-铸造实训》

1、案例简介

铸造工艺实训是是面向我校理、工、文、管、经等众多专业的大一、大二本科生开设的实践课程。本案例选取“整模铸造”的教学单元开展课程思政实践性教学。案例运用“图片、视频展示、启发提问、互动讨论、演示指导、动手实践”等多种教学方法,充分挖掘融合特色的思政案例,比如:“铸”字甲骨文渊源,中国辉煌铸造史及铸造技术中延伸出的一系列成语、词语;铸造行业的大国工匠事迹毛正石与毛腊生的事迹等;展现铸造历经时代变迁和技术更迭,在现代社会中,依然焕发着的旺盛生命力,提升学生学习兴趣,增强学生文化自信和民族自信心,形成师生共同进步,课堂高度活跃、学生积极正反馈的良好局面。

本案例结合工程训练的课程目标,以工程训练的铸造项目为例,在授课过程中注重与学生的交流互动;同时通过具体项目实践,培养学生动手能力,训练创新思维,提升专业素养,传递认真细致、一丝不苟的“工匠精神”以及正确的社会责任感和职业观念。

2、知识点

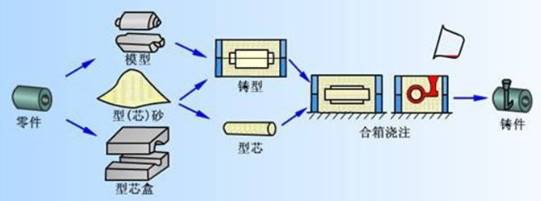

教学案例所属《工程训练-铸造实训》教学大纲的“整模造型”的教学内容。通过本章节学习,使各专业学生了解并掌握铸造相关知识及操作内容,要求学生动手操作、训练,从而熟练掌握整模造型。

【内容要点】

知识点1:铸造应用范围与发展趋势;

知识点2:铸造生产的工艺过程;

知识点3:归纳铸造生产的特点;

知识点4:铸造实习的安全操作规程;

知识点5:整模造型的操作过程;

3、思政育人目标

目标1、以铸造史、人文底蕴增强学生文化自信、民族自豪感;

目标2、以技术变革的演化与成就,展现科技是第一生产力、创新能力、绿色发展的战略定位,激发学生时代使命感;

目标3、古今铸造工艺的对比,意识到传统工艺继承与发扬;

目标4、生产的资源节约与成本意识、不怕苦不怕累劳动精神和一丝不苟的“工匠精神”;

目标5、树立安全责任感、树立职业操守,珍惜生命,安全生产;

目标6、以身作则的职业操守,动手实践的劳动教育、体验劳动创造价值。

4、思政融入

(1)设计思路:

在明确铸造概念的基础上,启发学生们思考身边铸件,展现我国辉煌的铸造史和现代铸造成就,顺势引出铸造发展趋势,激发学生对铸造的学习兴趣;通过展示铸造工艺流程,归纳探讨出铸造工艺的优缺点,让学生深入了解铸造;在安全培训后,教师演示整模铸造流程,学生进行实践体验,完成整个铸造实践环节。

(2)教学方法设计:

图片、视频展示、启发提问、互动讨论、演示指导、动手实践

(3)教学过程设计:

教学内容1:铸造应用范围与发展趋势

图1“铸”甲骨文示意图 图2“皿”甲骨文示意图

甲骨文“铸”  上部双手持倒置的容器,中间的符号表示熔化的液态金属,下边用“皿”表示容器来承接即模具

上部双手持倒置的容器,中间的符号表示熔化的液态金属,下边用“皿”表示容器来承接即模具

将液态金属浇注到同所需要件形状极适应的铸型空腔中,待其冷却凝固后获得毛坯或零件的方法称为铸造。

图3司母戊大方鼎 图4秦半两钱及钱范

图5沧州铁狮子 图6黄河大铁牛

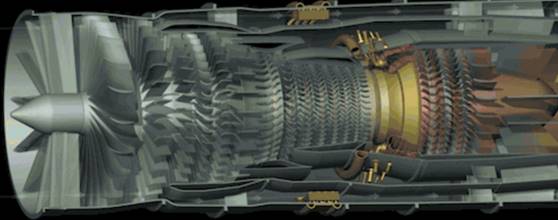

图7航天发动机涡轮铸件

【通过“铸”甲骨文形态特征,说明铸造概念;借助甲骨文的悠久历史,说明中国铸造史的长久和文化底蕴,图片展示司母戊大方鼎、黄河大铁牛等古代铸造史的辉煌成就,激发学生民族自豪感,以传统文化增强学生文化自信;由古及今,展示我国现代铸造成就及现代铸造应用领域,结合我国铸件产量世界第一、航天发动机涡轮叶片的突破等时政事件与学生寻求情感共鸣,激发探索欲;通过了解铸造发展趋势,体验科技的力量,加深“科技是第一生产力”、创新能力、绿色发展等理念,增强学生时代使命感和责任感】

教学内容2:铸造生产的工艺过程

造型,古代模型称之为“范”,有“石范、泥范(陶范)、金属范”,泥范发展最为充分,可以制作出精美的图案与造型。如常用词汇“模范”、“范围”、“就范”等,都是由铸造技术衍生而来的。

【通过铸造流程的介绍与古代铸造生产工艺相结合,加深铸造文化的印象,完成对传统工艺继承与发扬,体验“何意百炼钢,化为绕指柔”的金属冶铸魅力;引用《考工记》等古文记载,通过铸造文化中延伸出的成语、词语,贴近学生生活,感受灿烂的中华文化和炉火纯青的古铸造工艺】

教学内容3:铸造生产特点

(1)适应各种形状与尺寸;

(2)适应各种合金材料;

(3)成本低:可回收,减少加工量。;

(4)铸件组织性能较差

(5)生产条件较差,工序较多。

一线生产环境不太友好,废品率高,铸造生产需要有“吃苦耐劳”的职业操守和一丝不苟,精益求精的“工匠精神”。

【引导学生从正反两方面,归纳总结铸造特征,认识事物的两

面性;通过播放铸造工匠毛正石“铁花识温”、毛腊生红旗导弹舱室铸造的事迹,让学生认识到铸造环境的恶劣并受“工匠精神”的熏陶;通过恶劣铸造环境的了解,使学生体会到生产中资源节约及“不怕苦不怕累的劳动精神”】

教学内容4:造实习的安全操作规程

铸造环节,浇注温度高,危险性大,需要严格遵守操作规范,在保障安全的前提下,才能进行生产操作。毕竟,生命只有一次,我们要对自己和他人的生命负责,危险的、不符合要求的动作严厉禁止。

视频1电弧炉安全事故 视频2浇筑安全事故

【安全教育环节,以警示视频案例,加强安全认识,提升学生安全责任感,使学生认识到生命的脆弱与宝贵;通过安全规章,使学生初步建立铸工的职业观念,珍惜生命,安全生产,尝试初级铸工职业素养与操守】

教学内容5:整模造型与浇注(演示操作,现场指导)

铸件形状不同,造型方法也会有变化,但每种造型方法大都包括舂砂、起模、修型、合箱工序。所谓“一法通,万法通”,我们以最基本的整模造型为例,先进行实践。

【整模造型实训环节中,指导教师示范演示并实时指导,体现以身作则的职业精神;学生动手操作,体验生产流程,完成劳动教育,认识到劳动创造的价值;体验铸造生产环节,培养学生动手能力,树立基本的职业意识】

5、课程思政实施成效及学生反馈

(1)实施成效:

上述课程思政案例实施以来,学生对待铸造实训项目的积极性更加高涨,操作更加规范,态度更加端正,作品的完成度更高,效率有明显的提升。通过对劳动模范、大国工匠事迹学习,潜移默化的将社会主义核心价值观、工匠精神等思政元素融入实训教学,提升学生职业素养,引导学生深刻领会工匠精神的内涵及其重要作用,学生们一致表示要以工匠精神指导自己的职业生涯,同时在实训教学中融入时政元素,激励学生树立对国家和民族的责任感和使命感,激发起学生努力学习报效祖国的热情,达到了“课程”与“思政”融为一体,取得了将“思政之盐”溶于“实训课程之汤”春风化雨、润物无声的良好成效。

(2)学生反馈:

铸造实训融入思政元素后,大家对铸造行业的认识更加深入,意识到铸造在工业生产中的重要地位,同时也加深了科技强国、实业兴国的理解,加深了学生的爱国思绪和文化自信与民族自豪感;借助整模造型的实训流程,加深生产制造环节的认识,体验劳动的价值,意识到在工作中需要承担的社会责任,树立正确的职业观念,从而激励自己端正态度,真正在学习工作中应用实事求是、一丝不苟、持之以恒的“工匠精神”,实现了思政元素驻心间的效果。

案例三:《工程训练-3D打印实训》

1、案例简介

本案例选取《工程训练-3D打印实训》教学单元,开展课程思政实践性教学。案例运用PPT讲解、视频播放、启发提问、互动讨论、实操演示等多种教学方法,充分挖掘融合恰当的、典型的、适时的、特色的思政案例,例如:“神笔马良”、“建党100周年”、“2022年北京冬奥会”等。在具体教学过程中,根据3D打印实训教学内容“悄悄”融合思政元素,将思政元素内化与教学内容之中。实现“弘扬中国优秀文化”、“增强文化自信”、“坚定道路自信”、弘扬“北京冬奥精神”等多个思政育人目标。形成了师生共同进步,课堂高度活跃、学生积极正反馈的良好局面。

2、知识点

教学案例所属《工程训练》教学大纲中“3D打印”实训环节。主要知识点:

知识点1:3D打印的概念

知识点2:3D打印的成型过程

知识点3:3D打印的应用

知识点4:实操案例一——2022年北京冬奥会吉祥物冰墩墩

知识点5:实操案例二——建党100周年庆祝活动标识

3、思政育人目标

目标1:弘扬中国优秀文化,增强文化自信;

目标2:培养学生的创新能力和发散思维;

目标3:培养“量变是质变的前提和必要准备;质变是量变的必然结果”的哲学思维,鼓励学生树立远 大理想目标,既要仰望星空,也要脚踏实地;

目标4:弘扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的航天精神,促使当代青年学生更加明确自身肩负的重大历史使命,自觉地在日常生活、学习和工作中践行航天精神,激发学生的爱国热情和报国之志;

目标5:弘扬“北京冬奥精神:胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来”,引导学生注重体育强国,提升民族自信心;

目标6:引导大学生凝心聚力跟党走,激发当代大学生的爱国之心、责任感和使命担当。

4、思政融入

(1)设计思路:

本案例由“神笔马良”这一神话故事展开,引出3D打印的概念,在明确概念的基础之上,熟悉3D打印的成型过程,突出“线面体”的核心思想,引出“量变质变”哲学原理。教师通过视频演示等多种方法让学生了解3D打印的应用领域,并就不同应用领域恰当的融入相关思政案例,例如“航天精神”等。在实操案例环节,就案例冰墩墩与建党100周年纪念活动标识引入2022年北京冬奥会精神与中国共产党人的伟大成就。将众多“思政之盐”溶于“实训课程之汤”,达到春风化雨、润物无声的效果。

(2)教学方法设计:

PPT讲解、视频播放、启发提问、互动讨论、实操演示

(3)教学过程设计:

教学内容1:3D打印的概念

3D打印属于快速成形技术的一种,它是一种数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层堆叠累积的方式来构造物体的技术。其加工方式属于“增材制造”,区别于“铣刨磨”等“减材制造”加工方式。

【通过启发提问 “大家是否还记得’神笔马良’的故事?”引出“从无到有”这一3D打印的创新性思维,明确3D打印的概念。借“神笔马良”的故事,于无形中弘扬中华民族文化,让学生们在课堂之中接受我国优秀文化的熏陶;依照概念对比其他加工方式,突出“思维创新”“方法创新”,引导学生注重发散思维,创新突破。】

教学内容2:3D打印的成型过程

3D打印的成型过程主要包括:数据模型文件-切片参数设置-线面体组合堆叠,三个环节。其中线面体的组合堆叠是最为核心的打印加工过程。也是3D打印核心思想-“线面体”集中体现的过程。

【通过互动讨论、PPT讲解等教学方法手段,在了解概念的基础之上,让学生提炼出3D打印的成型过程。给予“线面体”的成型过程,启发提问学生,这里体现了什么哲学思想?——“量变与质变的关系”,鼓励学生树立远大理想目标,既要仰望星空,也要脚踏实地。】

教学内容3:3D打印的应用

3D打印的应用范围涵盖汽车、航空航天、日常消费品、医疗、教育、建筑设计、玩具等各个领域。

【通过视频播放-“2020年5月长征五号B载人飞船”的画面,特写镜头——飞船上搭载的 “3D打印机”。在飞行期间,自主完成了连续纤维增强复合材料的样件打印,并验证了微重力环境下复合材料3D打印的科学实验目标。这是中国首次开展轨道3D打印试验,也是全球首次实现连续碳纤维增强复合材料的太空3D打印。通过3D打印在我国航空航天领域的应用介绍,激发学生的爱国热情和报国之志,践行“航天精神”。】

教学内容4:实操案例一——2022年北京冬奥会吉祥物冰墩墩

通过实操案例模型“冰墩墩”的打印,具体介绍3D打印操作过程。

【通过展示、提问 ——“大家是否认识这个模型?”引出“冰墩墩”如何打印制作,弘扬“胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来”的北京冬奥精神,引导学生注重体育强国,提升学生民族自信心,激发学生爱国热情。】

教学内容5:实操案例二——建党100周年庆祝活动标识

通过实操案例模型“建党100周年庆祝活动标识”的打印,具体介绍3D打印-双色彩色打印的实现。

【通过实操演示——建党100周年庆祝活动标识的打印;讲解双色双色打印如何实现,并介绍我国3D打印的发展成就。引导学生必须坚持中国共产党坚强领导。新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任,增强做中国人的志气、骨气、底气,不负时代,不负韶华,不负党和人民的殷切期望。】

5、课程思政实施成效及学生反馈

(1)实施成效:

教师方面:教师们牢记立德树人根本任务,刻苦钻研专业技能知识,自觉学习党的理论知识,不断提升教学水平,提升自己的道德修养,将专业技能、党的知识与自身高尚的道德修养相融合,用自己的言传身教潜移默化地引领大学生健康成长。

学生方面:通过充分挖掘思政元素,运用视频播放、启发提问、互动讨论、实操演示等多种教学方法,活跃了课堂气氛,提高学生学习积极性,使得学生们从以往的“被动学”变为“主动讲”,提升了学生的学习效果,提升了影响学生思想认识水平。

(2)学生反馈:

课后教学评价中突出“课程思政”指标,让学生们在课后回忆思考,课程学习当中的思政元素是否还印在脑海、留于心间?真正做到了脱离“课程”与“思政”两张皮,达到了将“思政之盐”溶于“实训课程之汤”的良好效果。

案例四:《工程训练-钳工实训》

1、案例简介

工程训练是高校工程训练中心的重要基础课程,也是大部分工科专业的必修课,钳工则是基础金工课程的主要构成部分。其强调专业技能的实践和运用,重在培育学生的工匠精神与工程能力素养,其中隐含着大量思政教育要素。在教学中浸润课程思政内涵,是高校教育改革建设的重要内容,也是工程训练课程实现教学目的和人才培育目标的内在要求。

2、知识点

教学案例所属《工程训练-钳工》教学大纲的“钳工概念、基本操作及其应用”的教学内容,主要知识点:

知识点1:安全教育;

知识点2:钳工的基本知识及应用;

知识点3:锯削和锉削方法练习及讲解;

知识点4:四方的制作。

3、思政育人目标

目标1:弘扬自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来大国工匠,引导学生注重工业强国,提升学生民族自信心,激发学生爱国热情。

目标2:培养学生严谨的工作作风,使其具有积极的上进心,取长补短,弥补不足,永远不会停止追求进步和完美。

目标3:培养学生执着坚守,炼就非凡技艺的工程素养。坚决不放过任何微小的细节,坚决追求产品的极致和完美,未达到要求决不罢休的品质。

4、思政融入

(1)设计思路:

思考数控时代钳工存在的意义,理解精益、专注、创新的工匠精神,介绍制造强国的发展战略,以及工匠精神缺失、技术荒等现实问题。中国目前只是制造大国,与德、日等制造强国相比,显然是制造弱国。发达国家几次对我国实行技术封锁,高精尖技术不能出口到中国,导致我国科技水平相对落后,从而造成经济落后。历史告诉我们,落后就要挨打。制造业强才能国强,国强才能民富,同学们要在实训过程中要摒弃“差不多”,不要只顾一时舒适的眼前利益,要练扎实基本功。在当前国际形势下,青年大学生应承担新的历史使命和社会责任,为实现祖国的制造强国梦和提升祖国的国际地位中贡献一份力量。

(2)教学方法设计:

图片、视频展示、启发提问、互动讨论、演示指导、动手实践

(3)教学过程设计:

教学内容1:造实习的安全操作规程

钳工环节,钻床转速高,危险性大,需要严格遵守操作规范,在保障安全的前提下,才能进行生产操作。毕竟,生命只有一次,我们要对自己和他人的生命负责,危险的、不符合要求的动作严厉禁止。

【安全教育环节,以警示视频案例,加强安全认识,提升学生安全责任感,使学生认识到生命的脆弱与宝贵;通过安全规章,使学生初步建立钳工的职业观念,珍惜生命,安全生产】

教学内容2:钳工的应用及特点

钳工已在众多领域发展应用,比如在工业、军事、教育、航天等。其具有加工灵活、方便、工具简单等特点,在实训过程中可以有效的规避实训危险。

图1 李会东:毫厘之间熔炼而成的“钳工大拿”

【通过提问“钳工应用的例子有哪些?”引发学生们思考,播放“大国工匠-李会东”的视频,抛出钳工应用实例,并就大国工匠引申:胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来,引导学生注重工业强国,提升学生民族自信心,激发学生爱国热情】。

教学内容3:锉削

锉削是利用锉刀对工件材料进行切削加工的操作。其应用范围很广,可锉工件的外表面、内孔、沟槽和各种形状复杂的表面。

图2 中国深海钳工第一人—管延安

【通过提问“锉削应用的例子有哪些?”引发学生们思考,播放“大国工匠-管延安”的视频,抛出锉削应用实例,理解“认识到实践”的过程和重要性,注重工具爱护和技艺、方法的传承。强调实践操作过程实事求是,具体问题具体分析。在实践中积累提升和创新方法。让学生明白要想制造强国必须要制造和生产高水平、高质量的机械产品,就必须拥有严谨的工作作风,严格按照最科学的钳工工艺要求和技术规范操作,不断改进工艺标准,不断提升自己的实训水平,永远具有积极的上进心,取长补短,弥补不足,永远不会停止追求进步和完美】。

教学内容4:划线与锯削

划线是在某些工件的毛坯或半成品上按零件图样要求的尺寸划出加工界线或找正线的一种方法。划线作用是确定工件加工表面的加工余量和位置;检查毛坯的形状、尺寸是否合乎图纸要求;合理分配各加工面的余量。

锯削则是用手锯锯断金属材料或在工件上锯出沟槽。锯削作用分割各种材料或半成品;锯掉工件上的多余部分;在工件上锯槽。

图3大国工匠—李凯军

【通过提问“划线和锉削应用的例子有哪些?”引发学生们思考,引出锯削应用实例。讲述钳工李凯军、胡双钱的故事,专注一个领域,执着坚守,炼就非凡技艺。通过讲解引导学生增强实践能力和解决实际问题的能力,培育工匠精神,助力提升中国产品的质量。在实训过程中,要严肃认真,严谨,一丝不苟,在实训行为上更要细心认真,坚决不放过任何微小的细节,坚决追求产品的极致和完美,未达到要求决不罢休】。

5、课程思政实施成效及学生反馈

(1)实施成效:

上述课程思政案例实施以来,学生对待钳工实训项目的积极性更加高涨,操作更加规范,态度更加端正,作品的完成度更高,效率有明显的提升。通过对劳动模范、大国工匠事迹学习,潜移默化的将社会主义核心价值观、工匠精神等思政元素融入实训教学,提升学生职业素养,引导学生深刻领会工匠精神的内涵及其重要作用, 使得学生们从以往的“被动学”变为“主动讲”,提升了学生的学习效果,提升了影响学生思想认识水平。

(2)学生反馈:

钳工实训融入思政元素后,学生对钳工行业的认识更加深入,意识到钳工在工业生产中的重要地位,同时也加深了科技强国、实业兴国的理解,加深了学生的爱国思绪和文化自信与民族自豪感;使其意识到在工作中需要承担的社会责任,树立正确的职业观念,从而激励自己端正态度,真正在学习工作中应用实事求是、一丝不苟、持之以恒的“工匠精神”,实现了思政元素驻心间的效果。