一、课程教学目标

通过本课程的理论教学和实验训练,使学生具备以下能力:

(1)能够运用混凝土重力坝、拱坝、土石坝、水闸、水工隧洞及岸边溢洪道等水工建筑物的工作原理及工作条件,进行各种水工建筑的一般水力计算,稳定计算,强度校核等,拟定其主要细部构造。

(2)了解水利枢纽中各种水工建筑物在布置上的要求,以及当地的地形、地质、水文、施工、运用等条件对水利枢纽布置的影响,初步掌握进行水利枢纽布置的方法与步骤,能够绘制一般水工建筑物的设计图纸。

(3)了解在进行水工建筑物设计时所需的原始资料;了解水利工程的一般设计阶段,程序及其内容。

(4)对水工建筑物的运用、管理和观测有所了解。

二、思政育人目标

教学中介绍我国水利工程建设情况,有机融入有社会主义先进文化及改革开放成果,凸显了中国特色社会主义的理论自信。

从专业理论方面讲解我国近几年修建的大型水利工程的技术难度作为融入点,培养学生“政治信仰、理想信念、科学思维、工匠精神”等德育元素。通过展示南水北调等工程的特点及成果,结合课堂讨论及课堂作业的方式,让学生介绍家乡水利工程的特点及效果,完成思政教学。

通过古今水利工程发展介绍,让学生深刻体会国家改革开放成果,自觉担起国家富强、民族振兴的历史使命,树立大学生的理论自信。

通过古今中外水利工程案例对比介绍,弘扬社会主义先进文化,激发大学生文化自信。

通过中国重要水利枢纽的介绍,彰显国家重器,让学生深刻体会国家改革开放成果,强化大学生使命担当,增强大学生制度自信。

通过水电建设的历程的讲解,弘扬社会主义核心价值观在水电建设中的作用,坚定大学生的道路自信。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:

3.1 思政育人目标

南水北调工程案例属于教学大纲中第一章绪论部分内容,知识点包括水与水利工程、水利枢纽与水工建筑物、水利建设与可持续发展三方面内容。其中,第一部分水与水利工程的知识点包括水、水资源、水环境及水利工程,通过案例教学向学生讲述水资源的重要性、合理开发利用水资源的必要性、水利工程的意义以及其分类等,充分调动学生对水利工程的学习兴趣。第二部分水利枢纽与水工建筑物的知识点包括水利枢纽、水工建筑物的类别以及水利工程的特点,通过实例引入水利枢纽的功能及建设要求,再将水工建筑物按其不同的功用分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取水建筑物、整治建筑物及专门建筑物六类,分门别类的讲述他们的作用及常见形式;最后,向学生讲述水利工程的特点及水利建设者不怕吃苦、坚韧不拔、兢兢业业、谦虚谨慎的优良品格。第三部分水利建设与可持续发展的知识点包括我国水利建设的主要成就、当今世界水利建设的发展概况、我国水利水电建设的可持续发展道路,将我国的水利政策同我国实际水情相结合,向同学们展示我国光辉灿烂的水利史及当代大国重器,培养学生的民族自豪感及水利建设热情。

3.2 南水北调工程介绍

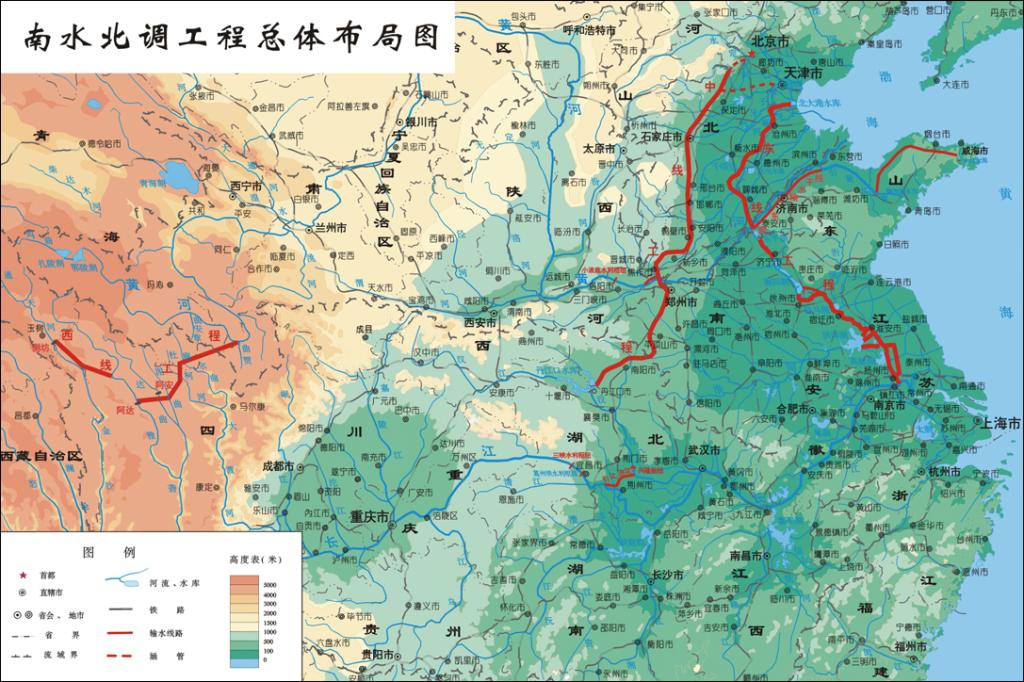

南水北调工程主要解决我国北方地区,尤其是黄淮海流域的水资源短缺问题,规划区人口4.38亿人。共有东线、中线和西线三条调水线路,通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的联系,构成以“四横三纵”为主体的总体布局,以利于实现中国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局。

建设意义:

(1) 社会意义

解决北方缺水;增加水资源承载能力,提高资源的配置效率;使中国北方地区逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型社会;有利于缓解水资源短缺对北方地区城市化发展的制约,促进当地城市化进程;为京杭运河济宁至徐州段的全年通航保证了水源。使鲁西和苏北两个商品粮基地得到巩固和发展。

(2) 经济意义

为北方经济发展提供保障;优化产业结构,促进经济结构的战略性调整;通过改善水资源条件来促进潜在生产力,形成经济增长;扩大内需,促和谐发展,提高了国内GDP。

(3) 生态意义

改善黄淮海地区的生态环境状况;改善北方当地饮水质量,有效解决北方一些地区地下水因自然原因造成的水质问题,如高氟水、苦咸水和其他含有对人体不利的有害物质的水源问题;利于回补北方地下水,保护当地湿地和生物多样性;改善北方因缺水而恶化的环境;较大地改善北方地区的生态和环境特别是水资源条件。

(4) 供水效益

截至2022年2月21日,南水北调中线工程全线累计供水438.17亿立方米。其中累计向河南省供水154.07亿立方米(含生态补水32.83亿立方米),占全线累计供水的35.2%;供水范围覆盖河南省11个省辖市市区和43个县(市)城区和101个乡镇,直接受益人口2600万人,供水水质始终保持在Ⅱ类及以上标准。

3.3知识点与思政教育结合的教学设计

教学内容以水利水电工程专业课程为载体,以立德树人为根本,充分挖掘蕴含在水利水电工程专业知识中的德育元素,实现专业课与德育的有机融合,将德育渗透、贯穿教育和教学的全过程,助力学生的全面发展。在实际教学中,应将灌输与渗透、理论与实际、历史与现实有机结合,从而推动水利人才知识学习、能力培养与价值塑造的有机结合。

南水北调工程案例属于教学大纲中第一章绪论部分内容,知识点包括水与水利工程及、水利枢纽与水工建筑物等内容,通过南水北调的成果展示,可以让学生更好的了解我国水资源特点,明晰水利工程的重要性。通过南水北调中线工程渠首工程(丹江口水库重力坝)、总干渠工程(渠道)、穿黄工程(倒虹吸)、沙河渡槽(渡槽)等水工建筑物形式、技术难度等方面的讲解,让学生更深刻的体会,我国近几年水利事业上的成就。通过介绍南水北调工程的社会意义、经济意义、生态意义、供水效益等,让学生体会到水利支撑现代化强国建设,助力经济社会高质量发展的使命担当。

(1)灌输与渗透有机结合

灌输是通过启发,让学生能动的认知、认同、内化;渗透是贴近实际、贴近生活、贴近学生。采用春风化雨的方式,引导学生从被动、自发的学习转向主动、自觉的学习。在灌输水利水电工程专业的同时,渗透中国特色社会主义“四个自信”的精神,让学生深刻体会到我国改革开放的成果,强化大学生使命担当。建立水利水电工程专业课程全过程育人格局,除了挖掘课堂教育中隐含的课程思政元素外,在实践教学中“润物细无声”地融人理想信念层面的精神指引,使学生发自内心地热爱所学专业,坚定学生从事水利水电工程专业的信念,是不容忽视的课程思政内容。

在水工建筑物教学过程中,将南水北调工程与中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,有机融入在一起。从中国水利工程高速发展的数据,对比西方国家水利工程所体现出来的经济发展缓慢步伐,可以增强同学们对“四个自信”的理解和认同。通过讲述南水北调工程建设的必要性、重要性以及我国中部地区水资源“四横三纵、南北调配、东西互济”的总体格局,使学生们对祖国的发展认知认同,充满自信。

南水北调工程总体布局

(2)理论与实际有机结合

结合水利专业知识与社会实际,坚持理论与实际相结合,做到因事而化、因时而进、因势而新。高校思想政治教育需要理论性与实践性相统一,这不仅要教会学生水利水电工程专业知识,更要学会如何与新形式、新政策相结合。水利水电工程专业思政教学既有大量的理论需要传授与灌输,同时还要求大学生能够领会并将这些知识体系运用到实践过程,从而达到发现问题、解决问题的培养目标。因此,在课堂教学中应紧紧围绕理论与实践相联系,内容与形式相结合的课程教学目标,详细制订教学计划,认真准备教学素材,积极疏通教学堵点,做到思想政治教育与水利水电工程专业知识之间深度融合、相互匹配,促使学生从中获取水利精神所带来的感悟。

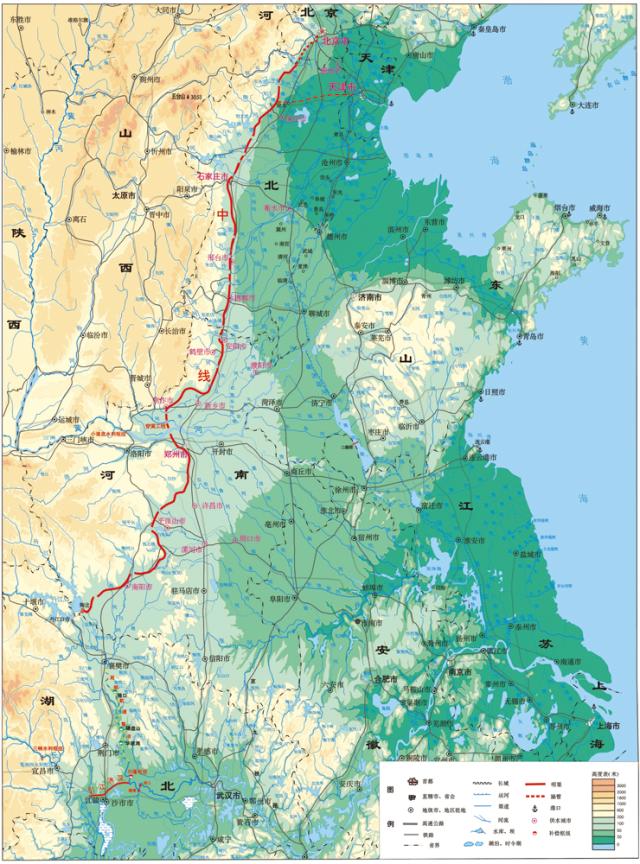

结合南水北调中线工程案例,将课本上的水利工程知识同实际工程相结合,让同学们了解南水北调中线工程是国家南水北调工程的重要组成部分,是缓解我国黄淮海平原水资源严重短缺、优化配置水资源的重大战略性基础设施,是关系到受水区河南、河北、天津、北京等省市经济社会可持续发展和子孙后代福祉的百年大计。

南水北调中线工程

南水北调中线渠首工程

(3)历史与现实有机结合

在中华民族悠久的治水史中,孕育了大禹精神、都江堰精神、红旗渠精神、“九八”抗洪精神等优秀治水方式和宝贵精神财富。五千年精神传承、新时代实践创新,彰显了水利人“忠诚、干净、担当"的可贵品质,厚植了水利行业“科学、求实、创新”的价值取向。水利类课程思政一定要紧扣时代主题,将新时代水利精神内涵自然融入专业课堂教学中。同时,从纵向历史与横向现实的维度出发,通过认识世界与中国水利发展的比较、中国特色水利工程与国际的比较、水利建设历史使命与时代责任的比较,使思政教育元素既源于历史又基于现实,既传承历史血脉又体现与时俱进。

在向学生介绍南水北调工程的同时,讲述其光辉灿烂又充满挑战的发展历史。让学生充分认识从1952年毛泽东主席提出南水北调伟大构想,到2002年《南水北调工程总体规划》获批,过去50年间,尽管社会发生了巨大的变化,尽管针对南水北调有着不同的学术争论和意见分歧,尽管面临着巨大的经济和技术困难,但我们党对实现满足北方人民对南水北调渴望的目标始终不渝,对统筹兼顾、科学比选、周密计划、民主决策的南水北调规划原则的坚持始终不渝,它充分体现的中国共产党人一切为了人民、一切服务人民的为民宗旨,尊重科学、尊重规律、尊重民主的工作作风和不忘初心、牢记使命的庄严承诺。树立起新时代水利大学生的时代责任感及历史荣誉感。

案例二:

三峡大坝,位于中国湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇境内,距下游葛洲坝水利枢纽工程38公里,是当今世界最大的水力发电工程。

三峡大坝枢纽主要建筑物由大坝、水电站、通航建筑物等3大部分组成。拦河大坝为混凝土重力坝,坝轴线全长2309.47米,坝顶高程185米,最大坝高181米;泄洪坝段位于河床中部,即原主河槽部位,长483米,在泄洪坝段底部,均匀分布有22孔导流底孔弧形门。水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房,安装26台水轮发电机组。通航建筑物包括永久船闸和升船机,均位于左岸山体内。

建设意义:

(1) 防洪效益

三峡水库运行时预留的防洪库容为221.5亿立方米,水库调洪可削减洪峰流量达27000-33000立方米/秒,属世界水利工程之最。

(2) 航运效益

三峡水库回水至西南重镇重庆市,改善航运里程660公里,年单向通航能力由1000万吨提高到5000万吨。称三峡工程为世界上改善航运条件最显著的第一枢纽工程当之无愧。

(3) 抗旱功能

下游大旱,三峡可加大放水力度增大下泄流量使抗旱局面得以有效缓解。

(4) 发电功能

三峡电站安装32台70万千瓦水轮发电机组和2台5万千瓦水轮发电机组,总装机容量2250万千瓦,年发电量超过1000亿千瓦时,是世界上装机容量最大的水电站。

三峡大坝

三峡大坝升船机

案例三:

小浪底位于河南济源以南20公里,河南洛阳以北40公里的黄河干流上,上距三门峡水库130公里,下距郑州花园口115公里,是黄河干流三门峡以下能够取得较大库容的控制性工程。

小浪底工程由拦河大坝、泄洪建筑物和引水发电系统组成。小浪底工程拦河大坝采用斜心墙堆石坝,设计最大坝高154米,坝顶长度为1667米,坝顶宽度15米,坝底最大宽度864米。坝顶高程281米,水库正常蓄水位275米,库水面积272平方公里,总库容126.5亿立方米。泄洪建筑物包括10座进水塔、3条导流洞改造而成的孔板泄洪洞、3条排沙洞、3条明流泄洪洞、1条溢洪道、1条灌溉洞和3个两级出水消力塘。由于受地形、地质条件的限制,所以均布置在左岸。引水发电系统也布置在枢纽左岸。包括6条发电引水洞、地下厂房、主变室、闸门室和3条尾水隧洞。

建设意义:

小浪底水利枢纽有效地控制黄河洪水,可使黄河下游花园口的防洪标准由六十年一遇提高到千年一遇,基本解除黄河下游凌汛的威胁,减缓下游河道的淤积,小浪底水库还可以利用其长期有效库容调节非汛期径流,增加水量用于城市及工业供水、灌溉和发电。它处在承上启下控制下游水沙的关键部位,控制黄河输沙量的100%。

小浪底工程

小浪底工程

四、课程思政实施成效及学生反馈

在教学中介绍我国水利工程建设情况,有机地融入社会主义先进文化及改革开放成果,凸显中国特色社会主义的四个自信。教师通过展示南水北调、三峡等工程的特点及成果,结合课堂讨论及课堂作业的方式,让学生介绍家乡水利工程的特点及效果,完成思政教学。

通过从专业理论方面讲解我国近几年修建的大型水利工程的技术难度作为融入点,培养学生政治信仰、理想信念、科学思维、工匠精神等德育元素。通过古今水利工程发展介绍,让学生深刻体会国家改革开放成果,自觉担起国家富强、民族振兴的历史使命,树立了学生的理论自信。

立足“下得去,吃得苦,留得住,用得上,干得好”的培养特点,通过对我国水利工程建设与发展介绍作为融入点,培养学生“政治信仰、理想信念、价值理念、道德情操、精神追求”等德育元素。通过水电建设的历程的讲解,弘扬社会主义核心价值观在水电建设中的作用,坚定了学生的道路自信。

在日常教学中培养学生政治信仰、理想信念、科学思维、工匠精神等德育元素。通过古今中外水利施工技术案例对比介绍,弘扬社会主义先进文化,激发了学生的文化自信。

在讲好课本内容的同时,彰显国家重器,让学生深刻体会国家改革开放成果,强化大学生使命担当,增强了学生的制度自信。

学生们反响积极,经过课程思政的学习,不但扎实了大家的专业基础,同时增强了爱国主义热情,而且在这种身临其境的教育中,进一步坚定了理想信念,坚定了跟党走的决心。