一、课程教学目标

环境评价是解决和控制日益严重的环境问题的重要制度、方法和手段,是环境工程重要的发展方向之一,也是我国环境工程及其相关专业注册工程师制度中重要的一项专业注册考试项目。本课程主要讲授我国环境影响评价制度、相关的法律法规、环境评价技术方法、工作程序、环境评价指标体系、监测布点原则、预测模型的选取和环境影响评价基本知识和方法,为将来从事环境影响评价、环境管理工作打下良好基础。

课程目标及能力要求具体如下:

课程目标1:掌握水、气、声、生态、固体废物等环境评价的工作分级、现状调查和环境影响评价的基本知识,能通过工程分析,识别和表述污染环节和污染因子;

课程目标2:掌握Screen等预测模型的使用方法,能通过预测模型对复杂问题进行分析、模拟和预测,并能够理解所使用方法的局限性;

课程目标3:了解环境影响评价报告书包含的内容,考虑对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,了解相关的法律、法规、政策和标准,理解环评在工程项目建设及规划中的作用和责任;

课程目标4:通过规划和工程项目的案例教学,分析规划和实际工程项目环境影响评价的工作内容及现状评价、预测评估的实际应用方法,提出减轻和减缓污染的治理措施和对策,实现社会、经济和环境的协调发展。

二、思政育人目标

1.坚持立德树人,“三全育人”的理念,培育科学精神,提高科学素养。

2.深化职业理想和职业道德教育,引导学生深刻理解并自觉实践职业精神和职业规范,增强职业责任感;

3.培养学生精益求精的大国工匠精神和遵纪守法、爱岗敬业、诚实守信、无私奉献、开拓创新的职业品格及行为习惯;

4.理论联系实际,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:环境影响评价制度与职业道德

1.课程章节名称:第1.4 节 环境影响评价制度

(1)环境影响评价制度的形成与发展

(2)环境影响评价制度的资质管理

(3)环境影响评价制度的特点

2.思政主题:职业道德教育、底线教育、信念教育

3.教学设计

(1)教学手段

采用“慕课预习+线下授课”的混合式教学方式。

(2)教学内容

本案例紧扣专业知识,从环境影响评价制度的形成与发展、资质管理、特点等层面对环评制度进行了深入剖析;从《环境影响评价法》的两次修订让学生切实感受到我国的主要矛盾的变化和政府保护生态环境的决心,以及作为环保工作者的底线和职业道德。

(3)教学过程

Ø 布置课前预习任务

学生提前通过慕课学习环境影响评价制度。

Ø 课堂教学

a)课程引入

了解学生“环境评价相关法律法规和环评制度”章节预习情况,就该部分重要的知识点进行提问和串讲。

b)问题导向式教学:明确本节课要解决的问题,并在教师的引导下,同学分组讨论得出结论。

①为什么取消环评前置?

②为什么修改环评文件的责任主体?

③为什么取消环评机构资质行政许可?

④环评资质取消后,是不是意味着环评管理放松了?

c)课程思政

①作为环评工作者,应具备的职业道德;

②《环境影响评价法》的两次修订从侧面反映我国的主要矛盾已发生了重大变化,人们对生态环境的要求越来越高,政府对于生态环境保护的决心不可动摇。

案例二:崇尚生命至上、坚守生态底线—雷神山、火神山医院环评浅析

1.课程章节名称:第一章第2、3节

(1)第一章第2节 环境影响评价的管理程序

①建设项目环境影响评价分类管理

②环境影响评价文件的审批

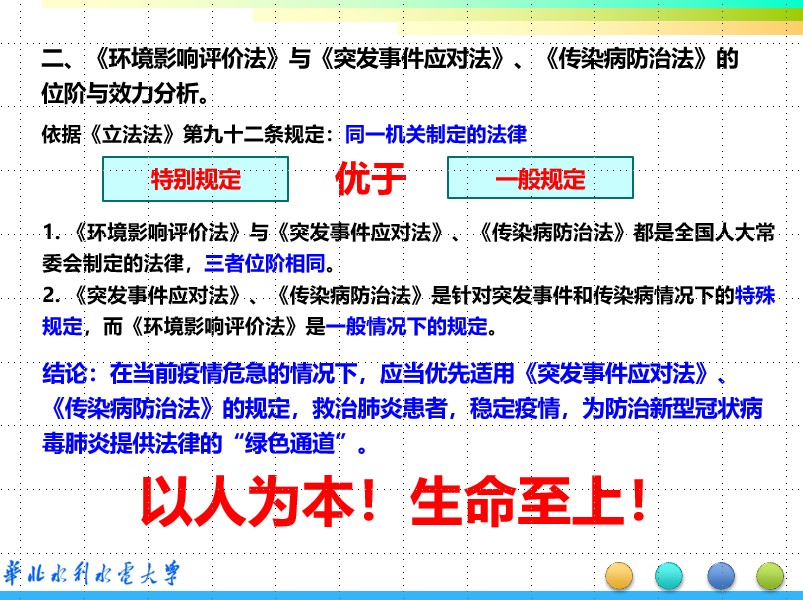

(2)第一章第3节 环境影响评价的法律依据

①环境影响评价的法律法规体系

②主要环境保护法律法规

2.思政主题:生命教育、信念教育和底线教育

3.教学设计:

(1)教学手段

采用“华水学堂讨论+授课”的混合式教学方式。

(2)教学内容

本案例紧扣专业知识,从环评分类管理、审批程序、法律法规等层面对火神山、雷神山医院环评豁免合法性进行深入剖析;从《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》探讨政府部门在疫情期间对生态的保护;从火神山医院建设的视频直观感受中国速度,让学生切实感受到“生命至上”和“坚守生态底线”的含义,并对社会主义制度集中力量办大事的优越性有更深入的认识,增强了制度自信。

(3)教学过程

Ø 布置讨论题

第一章第2、3节课程内容结束后,在华水学堂/学习通发布讨论题“火神山、雷神山医院建设未开展环评,是否属于违规建设?”

Ø 线上讨论

学生在讨论区讨论。在讨论期间,通过老师的引导,学生能够自主积极地思考,从网络、新闻、教材等多渠道寻找正确答案,培养了学生具体问题具体分析的能力。

Ø 课堂讲解

①简要介绍火神山、雷神山医院建设案例:进行信念教育,让同学们对社会主义制度集中力量办大事的优越性有更加深入的认识,增强制度自信。

②和学生互动:了解学生的想法,实时点评,为同学们能够具体问题具体分析点赞。互动过程中同学们表现很积极,课堂氛围活跃。

③授课教师讲解,开展生命教育和底线教育。

④观看视频:最后通过观看火神山医院建设的视频,让同学们再一次直观地感受中国速度和中国战胜疫情的决心,进一步开展信念教育。

案例三:总量控制和生态文明思想

1. 课程章节名称:第8.2节 总量控制目标确定方法

2. 思政主题:可持续发展、生态文明观

3.教学设计

(1)教学手段

采用“课堂讨论+教师授课”的教学方式。

(2)教学内容

授课过程中剖析我国在总量控制方面的政策及要求,带领学生探讨提出总量控制的原因,进而让学生更加深刻理解总量控制和可持续发展之间的关系,树立生态文明观。

(3)教学过程

Ø 课堂讨论

为什么我们要提出总量控制?总量控制指标有哪些?

Ø 课堂讲解

① 剖析我国在总量控制方面的政策及要求。

② 进一步阐述总量控制的意义。

四、课程思政实施成效及学生反馈

巧妙结合国家生态文明建设、环评法的修订以及防疫中的重大事件,通过教学内容的重组,实现思政和专业知识情景契合、内容融合,在传授专业知识过程中有机地开展职业道德教育、生命教育、信念教育和底线教育,引导学生思考并发自内心的认同。教学上,前期有线上预习做铺垫,课堂中通过问题导向式教学,引导学生主动思考,教学氛围活泼、生动,学生在不知不觉中增强了对社会制度的自信和认同,也加深了对总量控制、可持续发展、职业道德和生态底线的认识。学生反馈良好。