一、课程教学目标

课程目标1:掌握各类文学作品、影视作品的鉴赏知识。

课程目标2:能够运用所学的基本知识和方法,学会分析和欣赏文学与影视作品。

课程目标3:能够提升其审美素养和创新思维能力。

二、思政育人目标

1.培养青年学子坚定文化自信。通过本课程教学使学生深刻理解中国优秀传统文化,不断增强文化自信。

2.提升学生创新思维和创新能力。在课程教学中充分发挥中华优秀传统文化育人功能,注重文学艺术类创新思维的培养和提升,理论与实践结合,不断提升学生思维创新和实践能力。

3.培养家国情怀。通过中国经典文学与影视作品的阅读与鉴赏,深刻解读中国文人及作品体现的“家国情怀”,结合社会现实,培养学生浓厚的“家国情怀”和爱国主义情感。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:《永遇乐·元宵》的“家国情怀”

1.课程导入

通过前期对《永遇乐·元宵》作品的深入解读,引导思考作品中“家国情怀”如何体现?以问题导入,激发学生主动学习热情,切入主题教学。

2.教学实施

首先,在课程思政融入方面,结合词作本身的主题表现,与中国“家国情怀”文化观念相结合,利用词作中词人的爱国主义情感表达,忧国忧民的忧患意识表现,个人命运与国家兴亡的联系,有效融入思政教育中。

再者,从作家家国情怀的形成,传统家庭教育,儒家“修身、齐家、治国、平天下”的个人追求,以及积极入世的实践精神,对学生进行精神引领,引导树立个人的社会责任意识。

最后,通过习主席对“家国情怀”的强调,引导大学生积极思考,当代大学生如何体现“家国情怀”?从而进一步强化大学生对自身对“家国情怀”的认识,鼓励学生努力实践“家国情怀”。

从以上方面,将“家国情怀”与教学内容有机融合,起到“润物无声”的教育效果。

3.育人目标

本课程通过对李清照词作《永遇乐·元宵》中“家国情怀”表现的分析,让学生深刻理解中国“家国情怀”悠久的历史,并对家国情怀的具体表现:家国休戚与共的思想、强烈的忧患意识、爱国主义思想有深刻的认识。对其家国情怀形成原因有所了解,并对“家国情怀”的现实意义有充分思考。

在此基础上,实现课程思政的德育目标,主要是激发学生强烈的爱国主义情怀,引导学生形成“家国观念”,明了个体与国家发展之间紧密联系,使其富有中国心、饱含中国情,增强其担当意识,并传承文化精神。

4.课程思政实施成效及学生反馈

(1)课程实施成效

本案例充分运用爱国主义核心价值观念,对学生在价值塑造方面,进行有效引导;同时,通过作品主题分析,诵读,使学生深切感受词作深厚的“爱国主义”情感,以情感影响为主导,引起学生内心情感的共鸣,实现有效的情感认同。课程思政效果得到同行老师较好评价,成效显著。

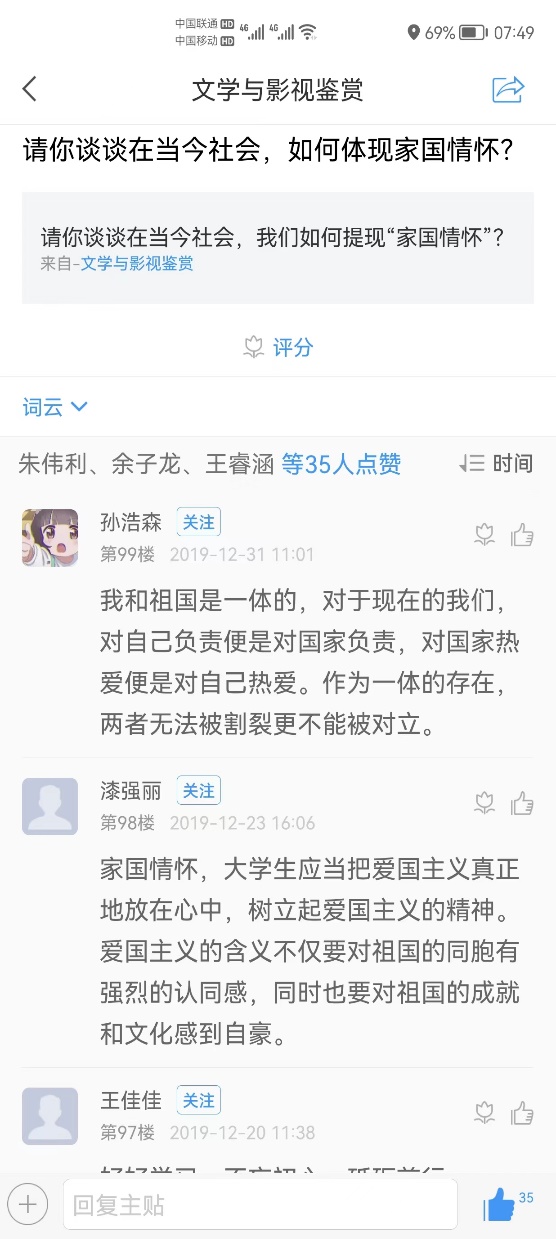

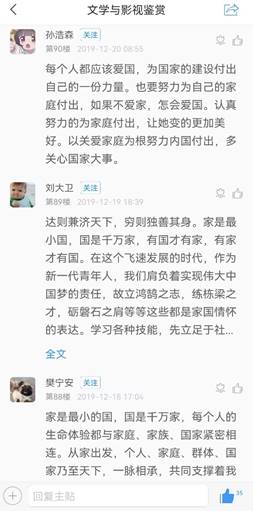

(2)学生反馈

学生通过对《永遇乐·元宵》主旨“家国情怀”的深刻解读,真切感受到作者爱国主义思想,在学生自身思想认识上有较大转变。并且受到作者“爱国主义”情感鼓舞,学生的爱国热情进一步激发,社会责任意识浓烈。