一、课程教学目标

通过本课程的学习,使学生掌握通信的基本概念、基本原理、性能指标和分析方法,理解通信系统的组成和设计方法,了解通信发展历程和通信技术前沿,并融入思政教育内容,提高学生对课堂知识点的理解和掌握,为后续专业课程的学习和从事相关工作打下坚实的基础。具体课程目标及能力要求如下:

课程目标1:掌握通信信道的分类及特点、不同模拟调制和数字调制原理、基带传输波形及码型变换、模拟信号数字化方法的原理,能够对通信过程中的相关问题进行推演、分析和判别。

课程目标2:理解并能建立信道、模拟和数字调制系统、基带传输系统数学模型,并求解系统中各模块的输入输出,具有完整正确地表达信息发送、信道传输、信号接收的全过程。

课程目标3:掌握模拟和数字通信系统的组成及各模块功能,理解通信系统有效性和可靠性指标关系、信道容量以及最佳接收方案,能对复杂通信工程问题解决方案进行建模、分析和优化。

课程目标4:能正确使用通信系统实验工具,具备应用通信理论知识解释实验数据,对复杂通信工程问题进行分析、计算和设计的能力。

二、思政育人目标

1、引导学生树立社会主义核心价值观,培养民族自豪感和专业自信,增强爱国情怀和科技报国的理想信念。

2、培养学生辩证思维、科学思维,引导学生掌握发现问题和分析解决问题的方法。

3、培养学生精益求精、有所创新的工匠精神。

4、培养学生团队精神和集体荣誉感,增强与人共处的智慧。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:绪论 通信基本概念与通信系统模型

1、案例整体情况简介

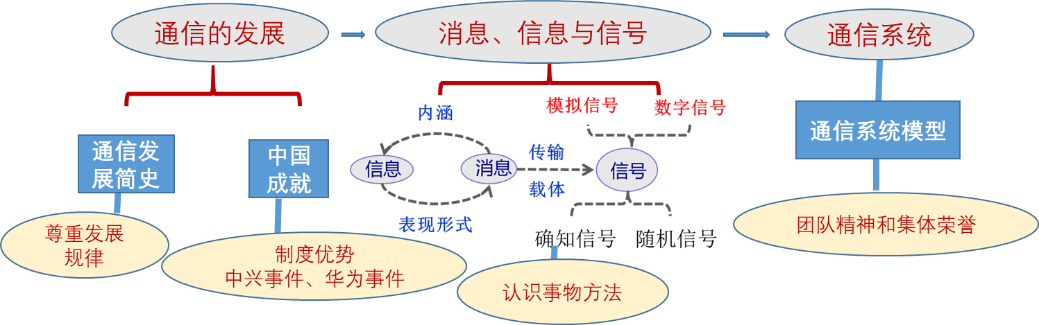

本讲通过把通信发展、通信基本概念和通信系统模型的知识与思想政治内容相结合,采用润物细无声的形式,在学生学习相关知识的同时传播社会主义核心价值观。具体情况如下图所示:

图1通信基本概念与模型知识点与思政元素融合

2、思政育人目标

1)通信的发展规律符合唯物主义的事物发展规律,同样学习做事也要尊重发展规律,志当存高远,也要脚踏实地,循序渐进,不断寻求突破和取得进步,向着更高的目标而努力;

2)中国制度的优势、激发学生的爱国热情,增强学生的民族自信心和自豪感;

3)学生从不同角度分析问题,更全面地认识事物,树立团队意识,培养学生的团队精神和集体荣誉感

3、教学设计

1)、通信的基本概念

(知识点)首先举例说明,从古代鸣金、击鼓、烽火以及现代社会的电报、电话、广播、电视和计算机联网等实现通信的手段,归纳出通信的内涵,给出通信的定义,并指出现代意义上的通信是电信,即利用电信号来传输信息的。

进而介绍通信的发展历史。(课程思政)引导思考,通信的发展规律符合唯物主义的事物发展规律,科技的进步促进社会的进步,社会的需求又推动着科技的进步。引申到学习做事上,尊重事物发展规律,在一定社会需求、学习环境下, 要循序渐进,不断寻求突破和取得进步,向着更高的目标而努力。

(课程思政)借助图片和视频等资料将,回顾我国通信事业近30年的崛起之路,以移动通信产业为例,我国历经“2G跟随、3G突破”,实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越,5G标准必要专利数量全球第一。彰显中国“集中力量办大事”的制度优势、并融入中国精神,增强学生的民族自信心和自豪感。

(课程思政)另外,以中兴事件、华为事件为契机,介绍知识产权的重要性,激发青年学生的爱国热情、努力在实现“中国梦”伟大征程中体现自我价值。

2)、消息、信息与信号

(知识点)介绍消息、信息与信号的概念及其相互联系与区别,重点是信号的分类。使学生可以从两个角度对信号分类,体现了一个信号的两方面特性。(课程思政)由此引导学生从不同角度分析问题,更全面地认识事物。

3)、通信系统模型

(知识点)首先介绍通信系统的概念和通信系统模型,并介绍通信系统各部分的功能。

说明一次信息传递是一次由系统各组成部分通力配合完成的,离开任何一个设备都将无法完成通信过程。(课程思政)类似一个团队只要互相取长补短,每个人都发挥相应的作用,就可以完成一件看似不可能完成的任务。最终达到预期,从而促进学生对团队意义的理解,培养学生的团队精神和集体荣誉感。

案例二:信道(I)知识点与思政元素融合

1、案例整体情况简介

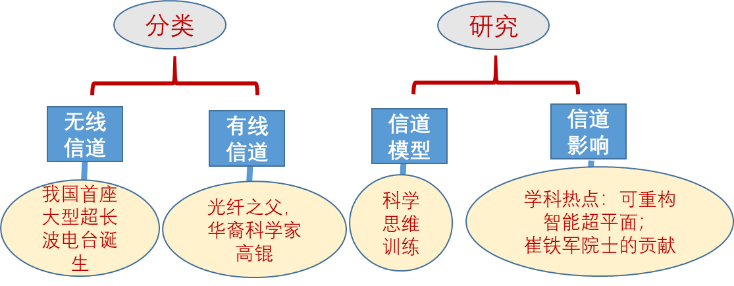

信道是通信系统中必不可少的组成部分,信道在允许信号通过的同时,又对其加以限制和损害。全面了解信道特性是保证通信质量的关键一环!本讲引导学生探究信道定义、分类、特性及对信号传输的影响。同时通过在相关授课环节融入思政元素,具体情况如图所示:

图2 信道(I)知识点与思政元素融合

2、思政育人目标

1)培养攻坚克难、献身科学事业的中国科学家精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

2)引导学生建立调制信道模型,学会抓主要矛盾,帮助学生树立科学意识和科学思维方式。

3)通过学科前沿热点引领、名人榜样激励,树立正确价值观,提升专业认同感,培养技术强国责任担当,强化工程伦理教育。

3、教学设计

1)、信道的定义与分类

【知识点】首先通过图片引入无线广播通信系统和有线电话系统,根据其共性引入信道的定义,说明通信工程中信号必须依靠传输介质传输,然后依据这两种通信系统中传输媒质之间的差异,引入狭义信道分类的的概念,【课程思政】同时融入了科学思维方法。

2)、无线信道

【知识点】介绍电磁波在无线信道中的传播方式,以及它们各自的特点。其中在介绍地波传播的内容时,【课程思政】视频展示我国首座大型超长波电台诞生的重要意义,并引导同学们查阅相关资料,学习在国家困难时期,长波电台所有参建人员,怀着要为中国人民争口气,要维护中华民族的尊严的信念,发扬艰苦奋斗精神,自力更生,克服困难,终于在1966年2月,超长波电台正式参加通信执勤任务。增强大学生爱国情怀和科技强国的信念、使命感。

3)、有线信道

【知识点】通过图片介绍4类有线信道,并说明它们的特点。

【课程思政】在介绍光纤信道的内容时,视频展示以“光通信领域涉及光纤传输的突破性成就” 荣获2009年诺贝尔物理学奖的华裔科学家高锟先生。倡导追求卓越的创新精神,增强学生的国家、民族认同感和自信心。

4)、信道模型

【知识点】如上所述,在研究信道一般特性时,传输媒质是重点,但在从信息传输角度来研究通信系统其他部分的性能时,常常需要把信道的范围适当扩大,这种范围扩大了的信道称为广义信道。例如从调制和解调的角度来看,调制器输出端到解调器输入端之间的一切,不管它内部包括什么部件和媒介,不过是对已调信号进行了某种变化而已,我们只需关心变换的结果,无需关心形成这个最终结果的详细物理过程,进而引导学生建立调制信道概念模型,学会抓主要矛盾,帮助学生树立的科学思维方式【课程思政】。

5)、随参信道特性对信号传输的影响

【知识点】通过讨论随参信道特点以及它对信号传输的影响,以现代移动通信为例,引导学生理解无线信道的随机性和不确定性是影响无线传输质量的关键因素,是导致移动通信网络仍然有很多不可控因素存在。【课程思政】进而引入近年无线通信研究热点之一的可编程超表面技术。可编程超表面由东南大学崔铁军院士团队在2014年首次提出并进行了实验验证。可重构智能表面通过人为调整无线信道环境,从而显著提高通信设备之间的传输性能。通过引导知识点的延伸,培养学生的发散思维,且能更多地了解现代通信技术的发展。同时要求学生查阅崔铁军院士的事迹材料,引导和鼓励学生心怀梦想,为更深层次的提升而努力。

案例三:时分复用知识点与思政元素融合

1、案例整体情况简介

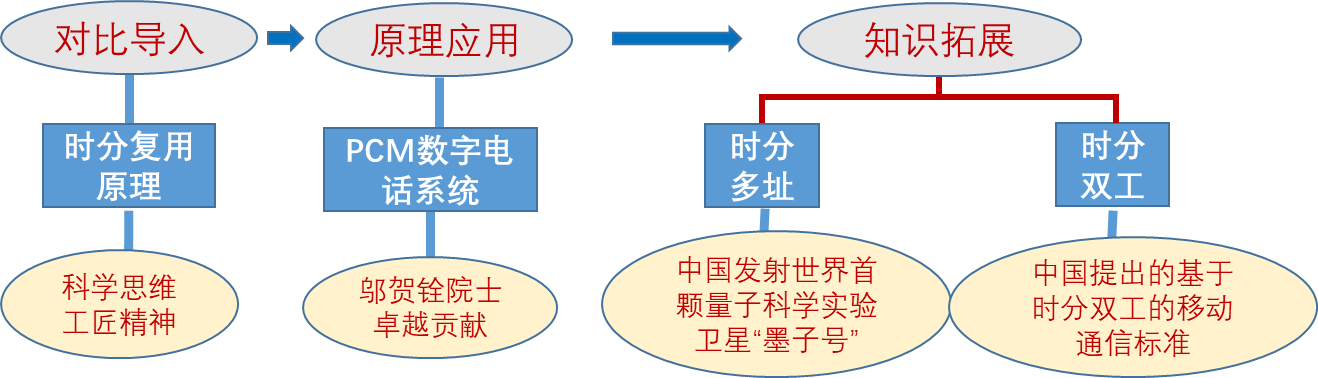

本讲将首先回顾频分复用技术引入时分复用的概念和原理,并通过例题剖析、实例分析、知识拓展引发思考,培养科学思维方法,同时介绍爱国科学家、我国通信事业成就,增强民族自豪感和专业自信,激发同学们的爱国热情和报国情怀, 具体情况如下图所示:

图3 时分复用知识点与思政元素融合

2、思政育人目标

1)通过采用采用启发式,对比频分复用和时分复用技术原理,培养学生的“工匠精神”和科学思维方式,激发学生钻研精神;

2)通过介绍邬贺铨院士对我国通信事业发展所做出了卓越贡献,树立当代学生社会责任感,对专业的认同感,激发学生学习报国的理想情怀;

3)通过介绍中国提出的基于时分双工的移动通信标准,培养学生的民族自豪感和专业自信。

3、教学设计

1)、时分复用原理

(知识点)首先采用启发式教学,回顾频分复用,然后导入时分复用。并采样图文动画展示时分复用的概念和时分复用的帧结构,举例说明时分复用输出信号的速率与各路信源输入速率的关系,引发思考,得出重要结论。

(课程思政)通过回顾频分复用技术,采用基本技术的实践、改进和创新,对知识的迁移和再生产,引出时分复用技术,实现原理与“工匠精神”的有机结合,培养学生科学思维,激发学生钻研精神。

2)、时分复用PCM数字电话系统

(知识点)逐步引导,通过典型应用加深理解,采用图文动画展示时分复用技术的典型应用场景——时分复用PCM数字电话, 结合PCM数字电话系统工作原理进一步阐述时分复用技术;通过实例教学讲解时分复用PCM数字电话系统的速率;采用图文动画介绍两种准同步数字体系,介绍E体系准同步数字体系的层次。

(课程思政)向学生介绍中国工程院院士、通信与信息系统领域著名专家邬贺铨院士的事迹。邬院士在国内首先研制成功了PCM30路复用设备、STH-1/STM-4复用设备、155/622Mb/s SDH光纤通信系统等,这些研究工作实现了这些数字电话重要装备的国产化,突破了国外的技术封锁,对我国通信事业发展做出了卓越贡献。树立当代学生社会责任感,激发学生学习报国的理想情怀。

3)、时分复用技术拓展:时分多址技术、时分双工技术

1、时分多址技术

(知识点)理论联系实际,通过卫星通信场景阐述时分多址技术,强调学以致用;配合图文动画讲解卫星通信系统上、下行链路中的时分复用技术;

(课程思政)介绍时分复用在卫星通信中应用,中国发射了世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”,在量子通信研究领域走在世界前列,为科学增添了中国智慧。通过实例,激发学生的爱国主义和工匠精神。

2、时分双工技术

(知识点)配合图文动画讲解时分双工,理论联系实际,结合移动通信场景阐述时分双工技术,强调学以致用。

(课程思政)介绍中国提出的基于时分双工的移动通信标准TD-SCDMA、TD-LTE等, 通过中国移动通信事业多年砥砺奋进,在移动通信领域所取得的一系列突破和提出的系列标准,培养学生的名族自豪和专业自信。

四、课程思政实施成效及学生反馈

目前,通信原理课的课程思政在我校已经实施了二个学期,通过深挖课程教学中的德育内容和德育元素,将立德树人融入教育教学的全过程。在课程结束时,对2018级和2019级通信工程专业共188名学生进行关于课程教学的评价问卷调查,并对185份有效问卷进行统计。问卷调查表统计结果表明,学生对课前教学、课堂教学和实践教学的满意度(非常满意和满意)分别是 92.42%、95.46%、96.97%,说明大部分学生具有较强的学习能力,能够适应以学生为主的教学方式,而学习能力较弱的学生则更喜欢传统的教学模式,即以教师讲授为主的方式。

其他评价项目的统计结果表明,学生总体上对本讲课程思政表示满意,大多数学生给出了很满意和比较满意的评价。大多数学生认为形象生动,引人入胜。在思政元素对学生成长方面,大部分学生认为“帮助很大”和“有一定帮助”,课程思政提升了课程的教学效果与质量。

另外,本课程的课程思政同时也带动了信号与系统、电磁场与电磁波、无线通信原理、通信电子线路等课程的课程思政教学,为做好其他专业课程的课程思政提供了借鉴作用。从教学效果看,课程思政体现了专业课的育人价值,实现了科学与哲学的融会贯通,让学生在学习专业知识的同时感受知识的温度,引发更深层次的思考和感悟,形成了专业知识和价值观、哲学观的良性互动和循环。