一、课程教学目标

1.知识目标

了解并掌握文化与文明的概念,了解黄河文明与中华文明的关系,以及黄河流域各地域文化、特色文化相关内容,掌握与黄河文化相关的基本理论知识。

2.能力与素质目标

第一,培养学生运用历史、现实材料分析问题的能力。

第二,培养学生创新思维和创造实践能力。

第三,在对黄河文化、黄河文明的基本知识有一定了解和掌握基础上,对中国传统文化有深刻理解,培养一定的民族文化自信和民族精神。

二.思政育人目标

增强学生的民族文化认同、国家认同,培养爱国、维护祖国统一的情感;树立文化自信,传承文化精神。深化爱国主义情感,勇担社会责任。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:黄河文化之大一统观念

1.问题导入

第一,通过提问创设情境引起学生兴趣,参与课堂分享。(为什么中华文明五千年不断流?)

2.教学内容

(1)通过“三月三拜轩辕”的文化现象解析大一统观念的表现:共同的祖先认同。了解黄帝作为中华民族的“人文始祖”身份的确立,以及中华儿女“炎黄子孙”民族身份的认同。

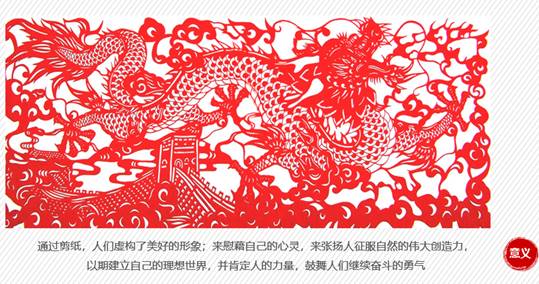

(2)通过“龙的图腾”现象解析中华文化中“龙”的形成、发展和和演变以及所体现的中华民族精神。

(3)大一统观念的当代体现:和谐世界、全球共同体理念等的提出,揭示“大一统”观念深刻的文化内涵,以及其对当今社会现实的重大影响。

3.育人目标。

本次课程紧密结合时代发展主题,使学生深刻理解“大一统”观念的由来及其具体表现,对整个中华民族政治、经济、文化的重大意义。一方面增强文化认同、民族认同、国家认同感,培养爱国、维护祖国统一的情感;一方面树立文化自信,传承文化精神。

案例二:黄河文化之民族精神

1.引入

黄河是中华文化的根和魂。黄河文化蕴含的中华民族的精神有哪些?

2.教学内容

(1)通过大禹治水的故事让学生理解以大禹为代表的远古人类自强不息,勇于拼搏的民族精神。

(2)结合以毛泽东为核心的第一代领导人带领下所涌现的长征精神、延安精神、井冈山精神,讲述革命战争时期中华儿女自强不息、敢于拼搏的民族精神的有力展现。

(3)从古代治水先贤到防风治沙的故事,引导学生理解中华民族勤劳务实、开拓进取精神表现。

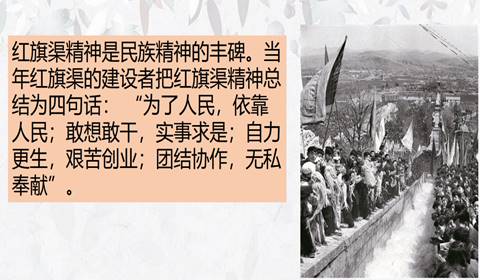

(4)从人民胜利渠建设、抗疫的故事,使学生理解在国家重大工程项目、民族危难之际中华儿女团结统一、无私奉献的民族精神体现。

3.育人目标

结合中国治水历史、革命历史和抗疫等社会实际,使学生深刻理解黄河文化蕴含的优秀民族精神。第一,引导学生充分认识民族精神的形成、发展;第二,增强学生民族精神的培养意识;第三,鼓励学生积极传承和发扬优秀的民族精神。

案例三:黄河民俗之黄河剪纸

1.引入

在黄河流域较为有名的剪纸分布在陕西、山西、河北及河南西部、山东地区。了解不同地区剪纸艺术特色。

2.教学内容

通过不同剪纸作品案例进行解析,详述剪纸艺术中的吉祥文化表达:谐音吉语、寓意联想、特殊符号、色彩象征手法。通过丰富的案例展示和解析,剪纸作品从形式到内容,所展现的吉祥喜庆文化的内涵。

3.育人目标

通过对剪纸作品中吉祥文化的情感表达方式认识,让学生了解民族剪纸艺术独特艺术手法,深厚的文化内涵和艺术价值,提升审美能力,树立文化自信,激发热爱民族艺术,强化民族艺术传承和弘扬的责任意识。

案例四:黄河文化之水利工程

1.引入

通过图片引导学生思考,所展示的多是哪些水利工程?

2.教学内容

从了解黄河流域内的具有代表性的灌溉工程、堤防工程和调水工程三个方面的水利工程建设,展现黄河水利工程建设取得的伟大成就。掌握水利建设工程背后的“天人合一”文化底蕴和艰苦奋斗、敢于创新的精神内涵。

3.育人目标

第一,中国在水利建设方面文化历史悠久;第二,中国的水利工程建设中体现水利建设者的精神——吃苦耐劳、敢于拼搏、自强不息、勤劳务实、甘于奉献的民族精神;第三,中国水利工程建设彰显中国民众大局意识、舍家为国的爱国主义情怀。

案例五:黄河文化之黄河石窟艺术

1. 引入

提问中国四大石窟分别是哪四个?都分布在哪里?

2.教学内容

(1)通过了解敦煌莫高窟的建造历史、壁画,理解敦煌石窟的文化成就和艺术价值。

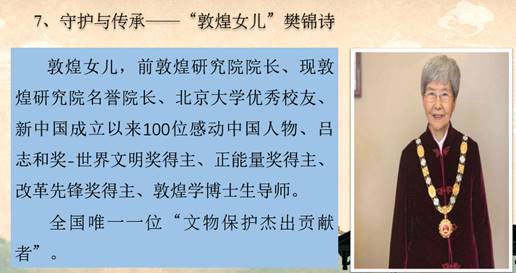

(2)讲述新中国成立以来对莫高窟的研究与保护工作,其中出的“敦煌女儿”樊锦诗的感人事迹。引导树立正确的人生价值观,学习老一辈人的职业道德操守,增强学生勇担社会责任的意识。

3.育人目标

千百年的黄河石窟艺术得以传承,并被现今的人们所欣赏。第一,得益于国家对千百年古老艺术的有效保护和研究;第二,是有如樊锦诗一样的工作者,热爱民族文化,扎根本职,默默奉献;第三,中国石窟文化悠久,融合美术、宗教、建筑等多元文化,作为中华儿女要坚定文化自信,做好保护和和传承。

案例六:黄河诗歌赏析

1.引入

中国是一个诗歌的国度,从小到大学习的诗歌很多,而与黄河相关的诗歌有哪些?

2.教学内容

(1)通过《王之涣》诗歌赏析,到深层意蕴挖掘,解读“欲穷千里目,更一层楼”名句所包含的哲学思考:要积极入世、文化使命意识和大局意识。

(2)通过毛主席在战争时期创作于黄土高原的《沁园春.雪》的赏析,揭示当时中国社会所面临的困境,理解在诗歌中展现的革命精神和对革命者的赞美之情。

3.育人目标

第一,通过黄河诗歌赏析,诗歌所展现的中国文人精神、意志品格有利于引导学生形成优秀的道德品质;第二,通过诗歌中展现的文化精神,有助于学生深刻理解家国情怀和社会责任意识;第三,帮助学生树立大局意识。

案例七:黄河非物质文化遗产保护与传承

1.引入

结合自己所了解的黄河流域非物质文化遗产现状?当地有什么保护措施?

2.教学内容

(1)了解《中华人民共和国文物保护法》,物质与非物质文化遗产的分类。

(2)对黄河流域具有代表性的物质和非物质文化遗产保护和传承现状有清晰的认识、了解。

(3)结合河南卫视“中国节日”系列节目,了解新时代背景下,黄河文化遗产传播、创新发展的有效途径和方式,思考黄河文化遗产传承发展的新途径和方法。

3.育人目标

第一,帮助学生了解类型丰富、形式多样的黄河文化遗产,有利于增强学生的文化自信心;第二,提高学生创新思维和文化保护意识;第三,增强对本土文化、家乡文化的热爱,增强爱家、爱国的情感。

四、课程思政实施成效及学生反馈

1.课程思政实施成效

本课程将知识传授、能力提升与德育教育紧密结合,课程内容生动有趣,课程方式灵活多样,感染力强、针对性强、实效性高。整体课堂教学效果较好,受到了同行教师的充分肯定。《黄河文化多维度融入高校课程体系教学模式探索与实践研究》获得河南省教学成果特等奖。在本课程基础上,2021年进一步申报为校级教育教学改革与研究项目《黄河文化融入行业特色高校课程思政的应用研究与实践》。《黄河文化》课程于2021年申报为校级线上线下混合式一流课程。

2.学生反馈

课程通过问卷调查、课程总结发言、论文等形式,根据学生的评价反馈来看,取得一定育人成效。从课程思政教学效果来看,学生在文化自信、爱国主义、道德品质、理想信念等方面受到影响较大,对教学满意度较好。

学生问卷调查