一、课程教学目标

《水文学原理》为水文与水资源专业的专业核心课,也是水文与水资源工程专业人才培养的重要组成部分。课程立足新时代水利行业需求,以立德树人为总目标,学生发展为中心,系统培养学生透过水文现象阐释水文过程机理、应用水文理论解决实际问题的能力,全面提升学生科研创新、工程实践等综合能力。课程目标主要包括以下几点:

课程目标1:能够运用数学、物理、化学等知识表达和解释水文学基本现象,扎实理解水文学的基本概念,掌握水文现象的基本规律,了解水文学研究面临的复杂问题及发展趋势。

课程目标2:掌握水循环的基本概念,理解水量平衡方程,理解河流和流域的基本特征,掌握水循环各要素的物理规律与物理过程、确定方法以及影响因素,了解不同水文要素的时空分布规律。

课程目标3:理解与掌握不同径流成分的产流机制,理解不同的产流类型与产流模式,掌握产流面积空间变化统计特性曲线,掌握蓄满产流和超渗产流的产流计算方法,理解河槽洪水演算的基本原理与基本方法,理解流域汇流计算的基本原理。

课程目标4:能够基于水循环的基本理论,融入新时代治水新思想,充分考虑资源、环境和社会效益提出有效利用水资源的合理方案,培养服务新时代水利事业的责任意识。

二、思政育人目标

结合习近平总书记关于“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”的指示精神,课程在人才培养方案的框架下,以社会主义核心价值观作为中心,以新时代治水方针、水生态文明建设、可持续发展观等理念,以及水利精神和工匠精神、科学探索精神等精神为重点的思政育人元素整体、科学、有序地融入教学的各个环节,坚持知识传授与价值引领相结合,多维度培养学生的爱党爱国情怀,全面提高大学生缘事析理、明辨是非、科学探索的能力,树立水生态文明、人水和谐、可持续发展等新时期治水理念,培养其良好的社会责任意识和职业道德素养。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:水文学发展史中水生态文明建设的重要性

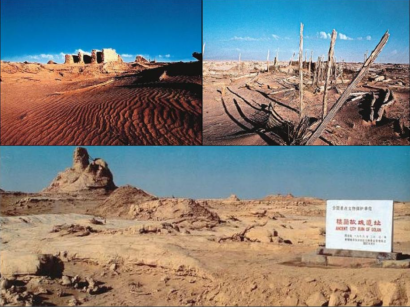

通过水文学发展史的学习,学生了解中华民族在水文的观察、观测、定性推理和水利工程建设方面走在世界的前列,尤其是关于降水形成、蒸发影响因子、水文循环等论述已经与现代的认识颇为接近。以内蒙古黑水城、新疆楼兰城等有水而兴、无水而亡的古城为例,说明人类文明依水而居是定律,人类社会的发展史就是水资源开发利用史,激发学生的专业自豪感。结合在习近平总书记“黄河流域生态保护和高质量发展”战略系列讲话,引导学生认清时代使命,激励学生勤奋学习,为新时代水资源管理和水生态保护做好充分准备,激发学生的社会责任感和家国情怀。

案例二:水文循环与水量平衡概念中蕴含水环境水生态建设理念

在课程教学中,融入当前水文领域的研究前沿—水文对气候变化和人类活动的影响。在气候变化和人类活动影响下,自然界的水文循环和水量平衡要素正在发生变化,如我国南涝北旱日益加剧、“城市看海”现象频繁发生、海平面上升、陆地湖泊萎缩等;更有大中型水利工程的运行、城市化面积不断扩大等带来的水文过程显著变化、生态环境退化等现象。因此,环境变化下的径流演变、水资源时空变化,是水文领域面临的新问题;气候变化下的水安全、粮食安全、生态安全等,是水文科学面临的新挑战。中国梦的复兴,需要未来的水利人不仅具备利用水文循环与水量平衡原理解决水问题的能力,更要有立足当下“立志科研、科技报国、攻克新挑战”的学习激情,由一棵幼苗成长为一株粗壮的大树。

案例三:河流与流域特征中蕴含的先进技术的应用

河流和流域是水循环赋存环境,其特征对整个水循环具有重要的影响。在教学中,引入现代最新理论和技术,例如在GIS技术、遥感技术、网络技术、数字孪生技术,以及伴随的数字流域及数字孪生流域等相关概念,结合具体实例,讲解新时代数字孪生流域建设及智慧化流域管理带来的人类社会发展福利,宣扬科学技术发展对学科发展的强大促进作用,以及学科发展对于社会发展的重要性,激烈学生努力学习专业知识,以自身技能为社会发展贡献力量,结合学科实际应用,提升学生社会责任意识。

案例四:降水要素蕴含的自然与人类社会的和谐共生

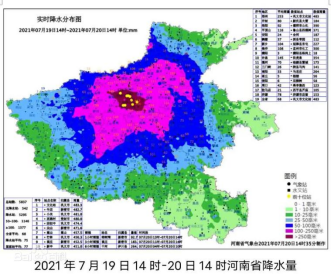

在教学中,通过历史特大暴雨及新时期特大暴雨带来的人员、财产损失对比分析,让学生更直观的感受到社会进步、科技发展,气象预报技术不断提升,防洪工程标准不断提高,预警预防措施不断完善,人类抵抗例如暴雨等自然灾害的能力不断增强,例如75.8和7.20特大暴雨为例,具体说明。同时,使学生认识到同自然灾害抗争是人类生存发展的永恒课题,中华民族同自然灾害斗了几千年,积累了宝贵经验,但还要继续斗下去。唯有以未雨绸缪、枕戈待旦的心态,防患于未然,尊重自然,顺应自然,不断完善自然灾害防治体系,提高现代化防御灾害能力,才能实现人与自然和谐共生,实现人类社会永续发展。在讲授面平均雨量计算时,除对传统方法的介绍外,加强对最新发展的雷达和遥感测算法的介绍,鼓励学生思考水文气象数据的聚合、降解与同化;培养学生的积极探索的科学精神。

案例五:土壤水与下渗理论蕴含的科学探索精神

在教学中,通过讲解土壤水运动与下渗理论的发展史,使学生了解到不同学者对土壤水运动和下渗理论的探索方法和过程,使学生在掌握基本理论和方法的基础上,进一步培养严谨治学态度、科学探索精神和工匠精神,通过典型事迹,如霍顿下渗实验的过程,感召当代大学要树立远大的理想信念,勇于担当起水利事业的时代重任;给学生倡导正确的生活价值观,引导新青年自觉地投入新时代下水文科学研究和水利事业的建设之中,为中华民族的伟大复兴奉献自己的专业智慧。

案例六:产汇流机制蕴含的社会担当和责任意识

以流域产流及汇流理论讲解为重点,在教学中引入流域洪水预报方案研制等内容在实践项目中的应用,让学生真正地体验到水文知识服务于社会民生的重大价值,促使学生树立强大的专业自信和社会责任感。同时,结合课程知识点穿插分析历史上洪水的形成规律特征及其危害程度,探讨灾害发生原因,让学生认识到学科的社会重任。在洪水灾害的清晰认识下,分析水文工作者的工作成果,阐述其对于社会发展的重要意义,更能激发学生热情与学科认同感。同时应结合学科发展与社会现状,分析水文行业未来发展前景,对学生寄予新时代下新青年的期许与厚望,激励学生的社会担当与责任意识。

四、课程思政实施成效及学生反馈

课程通过思政元素的深入挖掘,在教学思路和教学方法上进行改革与创新,重新整合教学内容,提炼了课程中蕴含的社会责任、工匠精神、可持续发展观等思政要素,与具体课程知识点相结合进行授课,引导学生主动关注行业热点问题,如气候变化问题、生态环境问题、洪涝灾害问题等,应用先进理念和国家战略思维思考涉水问题,全面提升了专业课程思政育人的吸引力和感染力,实现了知识传授与价值引领的有机融合,达到了全面培养学生创新能力和实践能力,多维度培训学生的爱党爱国情怀与职业素养,让学生成为德才兼备、全面发展的高素质、复合型水利人才。

通过课程中思政教育和德育元素的有机融入,学生将奉献水利事业的社会责任感化为自身的责任与动力,从而实现学习内动力的提升,最终达到内化于心、外化于行的德育目标。从最近学期考核结果来看,学习效果明显提升。总体来说,本课程教学方式、教学内容和教学方法等得到了学生的认可。

注:文中图片均来自网络。