一、课程教学目标

进入十大以来,党中央、国务院愈来愈重视大中城市的地下空间规划与建设工作,对于城市地铁线网规划、海绵城市、综合地下管廊等,陆续出台许多规章,旨在推动城市的高质量发展目标。《地下空间规划与设计》课程始终做到与时俱进,较早开展课程思政工作,将国家的大政方针及时融入课程中。

《地下空间规划与设计》课程的教学理念是:教师作为知识的引导者而不是知识的灌输者,在课堂中以学生为教学主体,引导学生主动思考,将所学知识与实际案例相结合,达到知识的融会贯通和这门课程知识体系的建立。充分利用现代信息技术,将看不见、摸不着的地下空间,以三维可视化、虚拟仿真的形式呈现给学生,增强学生的感性认识。

在开展课程建设的基础上,进行线上线下相结合的教学模式。线上资源辅助线下教学,可供学生随时随地进行学习探讨。线下教学除了以传统的多媒体+板书讲授模式为主,多采用启发式、讨论式、案例分析式、视频观赏+研讨等形式进行教学,根据实际授课情况可设置翻转课堂等形式改良教学模式,促进师生互动、生生互动,以达到师生共学习、共研讨、共进步的目的。

二、思政育人目标

21世纪是地下空间开发的世纪,作为城市地下空间工程专业的核心课程,将致力于培养能适应社会经济发展潮流、具有战略前瞻性眼光的复合型技术人才作为目标。通过课程思政建设,将国家在地下空间资源可持续开发利用方面的大政方针宣传贯彻于学生心中。

(1)人民群众日益增长的对城市地下空间的需要,同不科学、不合理的规划建设之间的矛盾,成为制约当前城市经济社会发展的瓶颈之一;以7.20郑州特大洪水灾害为案例,分析讨论城市地下空间的重大地质灾害的预防,增强学生在工程规划建设方面的责任感。

(2)以黄河流域生态保护与高质量发展的国家战略为背景,将国家大力倡导的海绵城市建设政策融入课堂之中,组织学生研讨河南地区城市开展海绵城市建设可行性。

(3)小组讨论的教学模式探讨工程案例中出现的城市地下空间规划设计问题和解决措施,提供学生专业技能的同时培养学生的专业责任感。

(4)在教学及案例分析时,引导学生思考城市地下空间的资源利用及设计,分析地下空间资源利用与保护,让学生深刻体会到建设生态文明和促进资源的可持续发展的重要性。

三、课程思政典型教学案例设计

(主要介绍教学内容与思政要素如何结合,实现哪方面的育人目标)

案例一:结合7•20郑州特大洪水灾害,造成大量停放在地下停车场的车辆损毁甚至报废,分析城市地下空间设计存在问题的同时,结合“一方有难、八方支援”救灾,培养学生家国情怀。

(1)郑州7.20特大洪水灾害受灾情况:据河南省政府防汛救灾新闻发布会通报(7月16日以来,截至8月2日12时):河南省共有302人遇难,50人失踪,150个县市区1663个乡镇1453.16万人受灾;郑州市全市共有292人遇难,47人失踪,直接经济损失532亿元。

(2)城市地下空间设计在防洪排涝方面的设计短板分析:规划缺乏统筹衔接;系统治理、联合调度难度大;城市排水管网、排涝河道涵盖市政、水利两个行业,采用的设计标准、行业规范各不相同,排水、排涝标准不衔接;水利不入城、不上岸,只专注江河湖库的防洪调度;市政不下乡、不下河,局限在城区。

(3)结合课程内容,分析解决方案:围绕我国“十四五”规划关于韧性城市及城市防洪排涝体系建设的相关要求。首先,基于现有各类基础设施防洪排涝安全设计标准,从保障国家安全的底线思维重新审视城市重大基础设施建设,从确保人民群众生命安全角度重新审视城市建设标准,对城市地铁、住宅小区、大型办公楼、地下车库等各类建筑物应该建立分级分类防洪安全设计标准,以确保人民群众的生命安全。其次,从排水管网、内涝防治、超标应急三个层面,统筹衔接排水、排涝标准,采取蓄排兼顾、城河共治、多措并举的策略,构建多维融合的韧性洪涝防御系统,系统优化防洪排涝工程布局,提出保障城市防洪排涝安全的重大工程,从灾前、灾中和灾后全周期,空间和非空间两种应对方式以及政府、社会和个人全社会参与等方面综合提升城市的灾害应对能力,确保当城市受到自然灾害等外来冲击时,不仅具有完善的抗灾能力、减灾能力,还具有强大的灾后恢复能力,从根本上降低城市洪涝等灾害风险带来的损失,保障城市安全。

(4)结合“一方有难、八方支援”救灾,培养学生家国情怀。当郑州面临抗洪抗疫的双重灾难时,我们全国上下一条心,秉持“一方有难,八方支援”的精神捐资、捐物、捐力。在这场特殊的灾情面前,小到个人,大到国家无不彰显着中国力量。这股力量给予了郑州人民抗灾抗疫的决心勇气和信心。当灾情退去,在我们感慨国之伟大之余,需要向灾难学习。通过把灾难转化为生动教材这个环节,更加坚定青年学生群体对中国道路、理论、制度和文化的自信。通过对中西方国家在面对灾难时行动的对比,突显了一贯坚持以人民为中心,坚守人民至上和生命至上政治理念的中国共产党百年来所取得的辉煌和成就的必然性。

案例二:结合分布式能源开发对地下空间的利用,使得学生深入了解国家“双碳”战略,培养学生积极投身国家战略建设奉献精神。

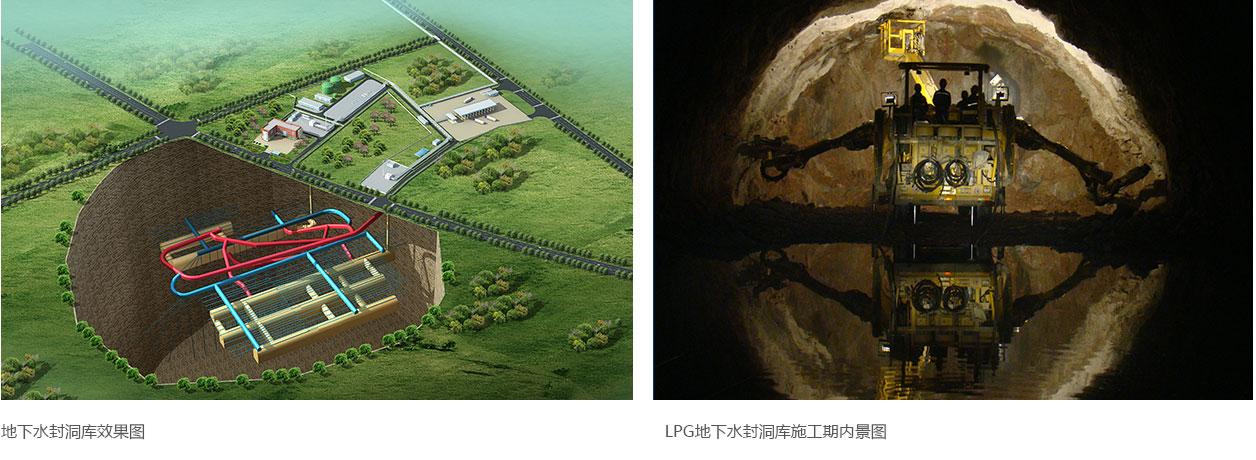

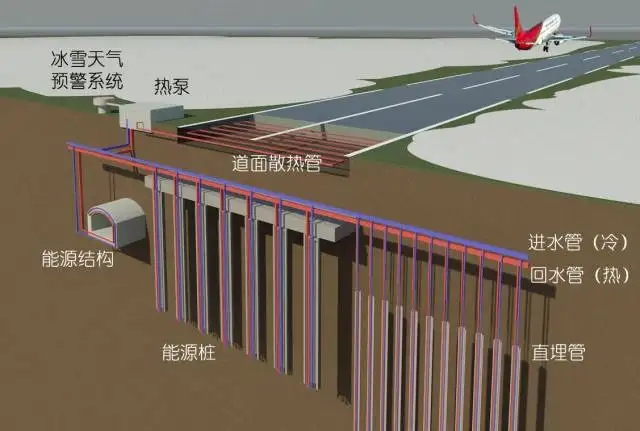

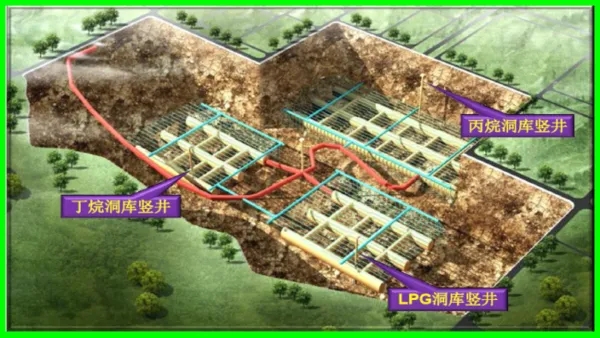

(1)分布式能源开发对地下空间的利用:分布式能源是指分布在用户侧的能源梯级利用和可再生能源及资源综合利用设施,包括:能源综合利用和可再生能源设施,以及蓄能系统筹。城市地下空间在分布式能源开发中具有重要的作用,除了城市建设用地方面的原因,更为重要的是地下空间本身所具备的热稳定性以及蕴藏的巨大热能为分布式能源的开发增添了许多有利条件,从而表现为与地下热储存、地热利用相结合的分布式能源综合利用设施的开发建设。这些综合能源设施在构建小区域能源中心、建筑节能、新能源利用等方面具有重要的作用,并呈现出良好的发展态势以及丰富多彩的创新模式。结合课程内容,重点讲解地下热储存与地热利用、地下热电站等方面。

(2)介绍国家双碳战略:2020年9月22日,国家主席习习近平在第七十五届联合国大会上宣布,中国力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取 2060年前实现碳中和目标。 2021年5月26日,碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议在北京召开。 2021年10月24日,中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。

(3)结合地下空间的开发利用对于碳达峰、碳中和的作用,培养鼓舞学生投身国家战略建设奉献精神。世界人口越来越多,城市也越来越大,城市占用的地面生态空间越多,绿色生态空间就越小。而地下空间利用就正好把这些设施放到地下去,释放出地面的空间,来创造绿色的生态。这就是最大的负排放、最大的贡献。通过系统介绍多种地下空间开发利用方式及其在达成“双碳“目标中的重要作用,青年人才应当为未来实现城市绿色发展,从而为我国早日实现“双碳“目标做出积极贡献。

案例三:结合人防工程在城市地下空间防灾中定位与作用,弘扬防空防灾文化 、提高防空防灾意识。

(1)人防工程在城市地下空间防灾中定位与作用:在我国城市化建设快速发展的背景下,城市防灾问题不断突出,防灾空间的建设日益受到重视。基于城市地下空间良好的防灾特性,充分利用地下空间防灾已经成为构建城市防灾空间体系的共识。人防工程作为城市地下空间的一部分,是专门设计建造用于战时防护的工程,相比普通地下空间具有更高的结构强度、抗冲击和密闭构造,将人防工程兼顾平时防灾有利于提高城市空间的利用效率和防灾能力。但是人防工程的防护需求和设计要求是以战争空袭为背景的,其空间构造和平时功能都会对兼顾防灾用途构成影响,因此在利用人防工程兼顾平时防灾时,其在地下防灾空间中的定位应当根据具体情况进行分析,同时结合防灾需求和人防工程的防灾特性,在规划和设计阶段融入城市防灾空间体系,才能更好发挥人防工程的防灾效益。

(2)提高学生人防安全意识,帮助学生树立人防安全意识。民防工程在城市发展中的影响日益显著,讲解民防与城市建设的关系,充分合理利用民防工程,将民防工程融入城市建设中,防灾减灾,服务百姓,是城市现代化建设的一个重要方面。观看相关视频增强学生的安全意识和自救能力,以及在突发性火灾发生时的安全防范应对能力,逃生能力。通过图片展示如国防展区、民防展区和人防展区,体验防空防灾应急救援。

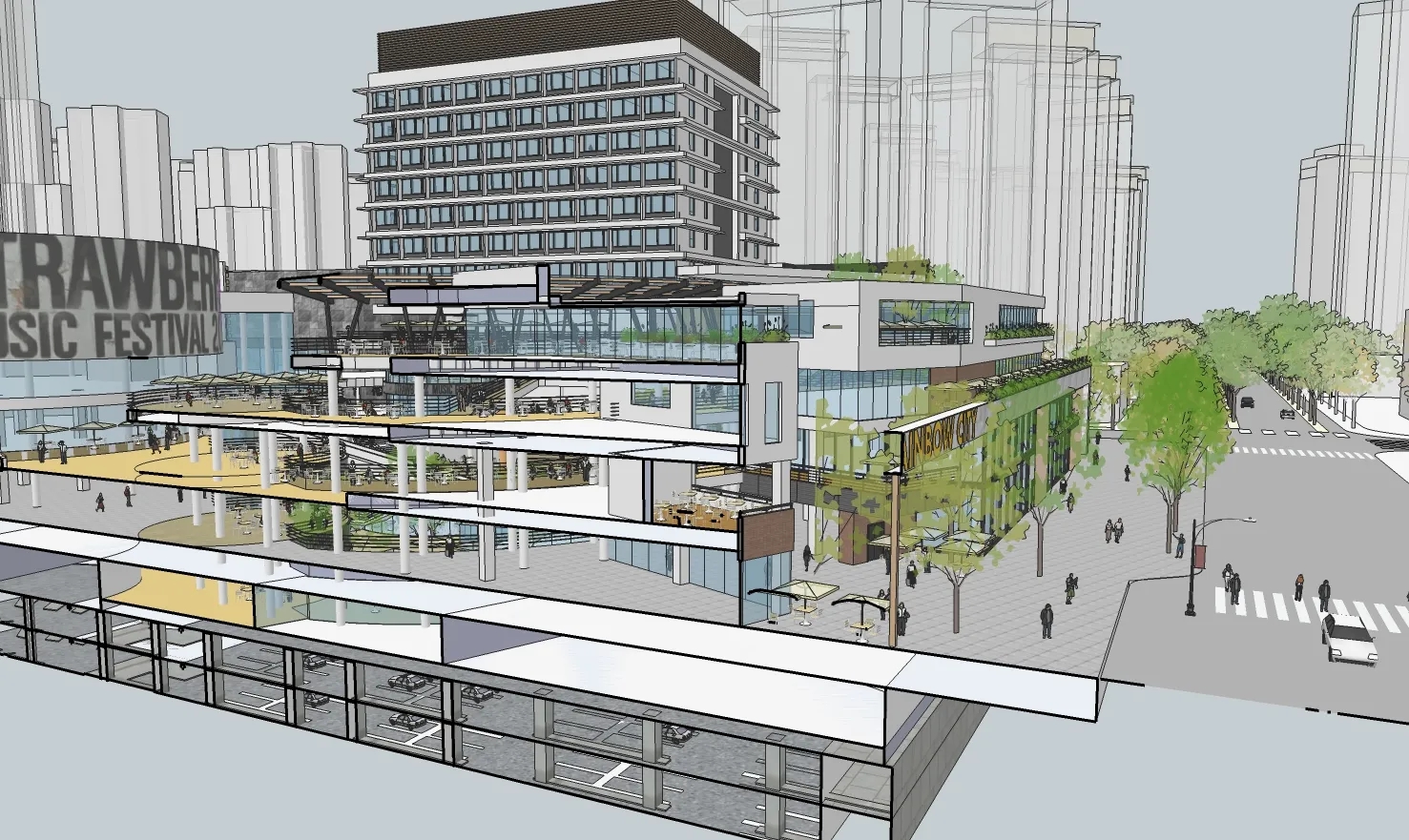

城市地下综合体

人民防空洞

四、课程思政实施成效及学生反馈

为更好地实现课程思政对学生的教育引导作用,为及时发现思政教育中存在的问题,为促进团队教师不断改进教学效果和提升教育质量,设立由学生为评价主体的评价体系,因课程思政建设的成效在学生,所以,评价体系最终以学生的获得感为检验标准。

从评价获得感的理性维度出发,已经对学生实实在在学习到的内容进行了考察。如针对案例一,多数学生能够从地下空间开发利用及设计角度提出对降低城市特大洪灾危害的想法及策略,同时学生坚定了理想信念,立志做有家国情怀的青年人才,对人民子弟兵在危难时刻体现出的舍身为国的精神充满敬佩。而在大灾大难面前,中外国家对比,学生充分意识到国家的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。针对案例二,学生在知识层面上,掌握了地下空间在能源储备与利用方面的巨大优势与作用,了解了国家碳达峰、碳中和战略的目标、意义及实现途径。尤其意识到本专业在实现国家双碳目标中的地位与作用,立足自身岗位,踏实工作,奉献青春。

在课程考核环节中,已经将思政内容融入考卷,通过学生的答题情况来看,该部分内容得分普遍较高,该项成绩达成度处于优良水平,说明学生充分掌握思政部分内容,这为今后上课过程中更好地将思政融入课堂增强了信心。