一、课程教学目标

习总书记指出高校要用好课堂教学这个主渠道,使课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。岩体力学课程团队充分挖掘蕴含在相关知识中的教育因素,将时代的、社会的正能量内容,结合教师自身承担的科学研究问题引入课堂,团队多名主讲教师获得关于“滑坡治理”、“围岩稳定”、与“页岩气开采”等方面的自然科学基金与发明专利,授课过程中将这些先进的科研成果引入课堂,让学生了解岩石力学的前沿知识,探索一条具有实践特色的课程思政新模式,培养学生努力探索真知、奉献社会的精神。

二、思政育人目标

本课程的创新特色主要体现在课程贯穿思政、理论联系实际。秉持课前、课中、课后有机融合的思路,大力推进现代信息技术与教学深度融合,积极引导学生进行探究式与个性化学习,并引导学生自己设计试验方案、参与实验、总结实验,达到理论知识与实践能力的同步提高。教学团队采用多种教学手段促进教学相长,传统的板书、多媒体PPT与视频案例相结合,强化师生互动、生生互动,探索研究型、项目式学习,论文式、报告答辩式等作业评价方式加强对学生课堂内外、线上线下学习评价。教学团队与时俱进,在原有“河南省精品课程”、“河南省精品资源共享课程”的建设基础上,将华水学堂、河南省高校精品课程共享平台、“学习通”、“课堂派”等数字信息化手段引入课堂,实施线上线下混合式教学实践。

通过本课程的学习,使学生掌握岩石力学的基本概念及基本理论,了解岩石力学在工程中应用研究的主要成果、工作方法及其发展趋势;增强学生理想信念,提升综合素养,为今后从事岩石工程的设计、计算及稳定性分析打下良好基础。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:滑坡治理与生态文明建设相结合

1、引子

滑坡灾害给人民的生产和生活带来许多不便,从人与社会的关系切入,对滑坡的治理方案展开讨论,根据我国重大滑坡的产生和治理措施引导学生树立生态文明建设的理念。

2、教学内容

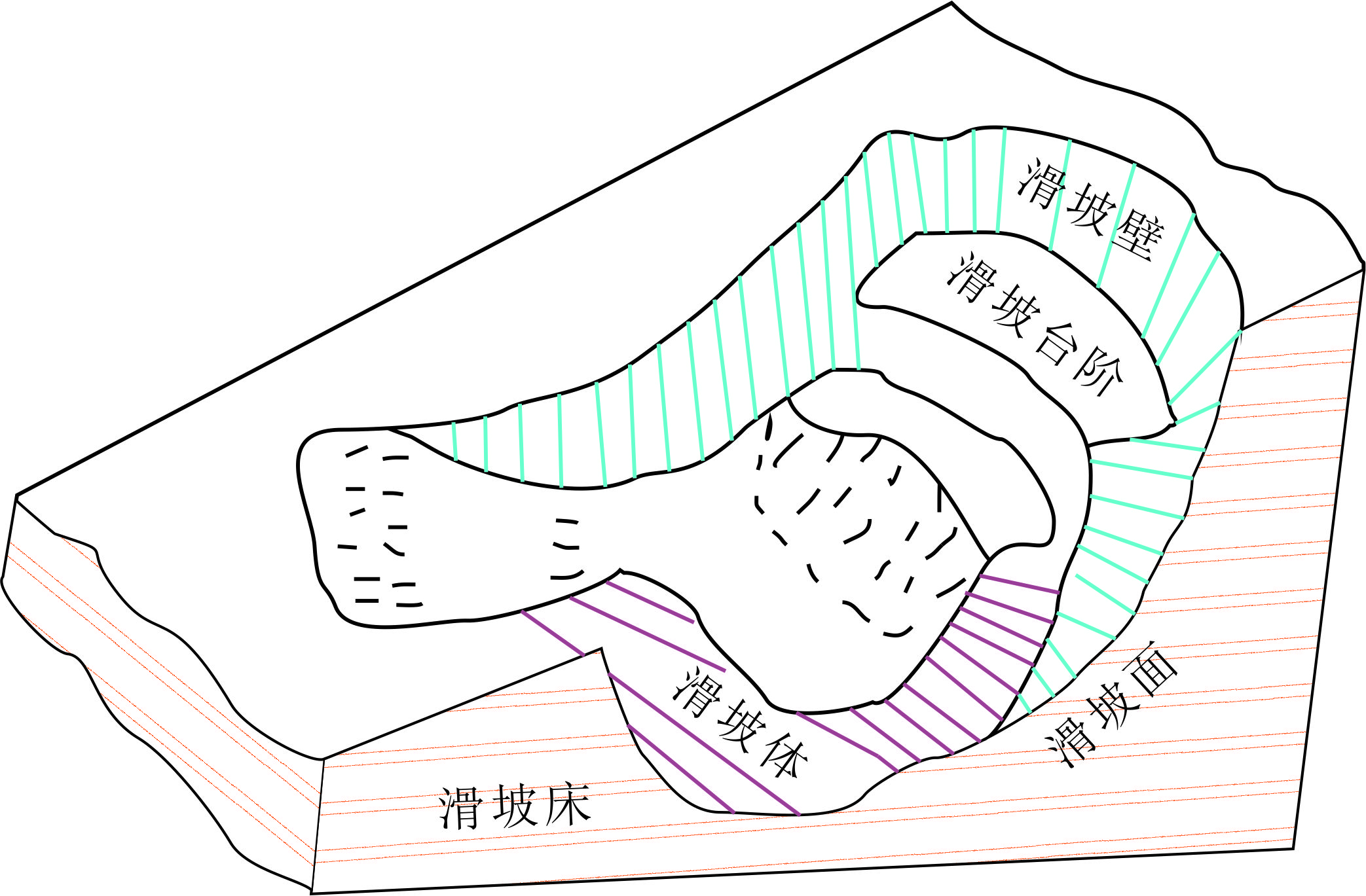

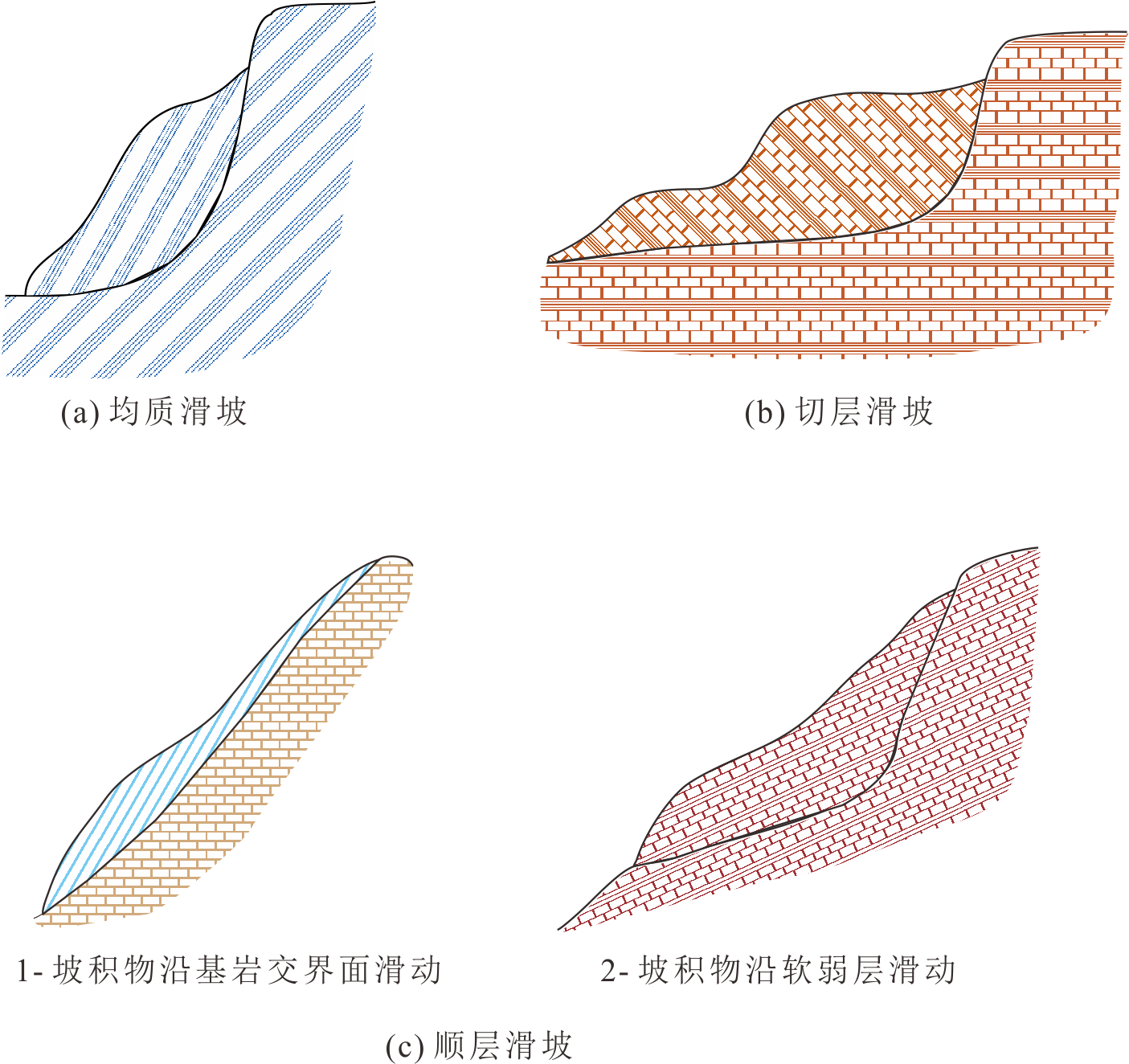

研究滑坡的要素及其分类,以对不同种类滑坡进行适合的预防和整治措施,可以减少其对生活和生产设施造成的危害,并保持人类赖以生存的自然环境不遭其破坏。

滑坡的要素及分类

滑坡的整治原则:以预报为主,定性要准,治理要早,措施要稳,要狠,养护要勤,亦可简称为“准、早、稳、狠、勤”,力求做到防患于未然。

滑坡的治理措施:消除或减少地表水或地下水的作用;恢复山体平衡条件;改善滑动带或滑坡体土壤性质,概括起来为“避、排、挡、减、固、植”六个字经验。

滑坡的治理措施可以单独使用,也可以相互配合使用。实践证明,相互配合使用是比较经济合理、安全可靠的整治滑坡的方法,特别是在遇到大型滑坡时,往往需要运用这些方法综合的整治,才能彻底解决问题。

通过云南省牛栏江红石岩堰塞湖整治工程,具体讲解滑坡带来的危害及其治理措施。红石岩堰塞湖整治工程栏河大坝是对“8.03”地震产生的堰塞体进行修整、改造、加固形成,坝顶高程1208m,正常蓄水位1200m。栏河大坝是利用堰塞体改造形成,两岸边坡为坝肩边坡不需要大规模开挖,为目前自然斜坡,左岸为古滑坡体,右岸为崩塌后形成的高陡山坡。

堰塞体全貌

3、育人目标

通过多媒体设备进行图文并茂的课堂讲解,教学内容与思政相结合,同时在课堂上通过实际工程案例来引导学生思考具体用什么措施对滑坡进行治理,加入国家对生态文明建设的相关内容,让学生学习掌握专业知识的同时,关心国家建设,将专业运用到实际,培养专业人才。

案例二:围岩稳定与社会主义现代化建设相结合

1、引子

岩石地下工程一般埋深较大,穿越的地层复杂,地应力和对地下结构作用的传递情况也很复杂,围岩稳定性问题在社会主义现代化建设中显得十分重要。与实际工程相结合,研究岩石地下工程稳定与围岩控制问题,树立学生建设美丽中国的意识。

2、教学内容

当围岩压力大不能自稳时,就需要借助支护和围岩加固手段以控制围岩,维护岩石地下工程的稳定,实现安全施工,并满足在服务年限里的运行和使用要求。充分发挥围岩的自承能力,是实现岩石地下工程稳定的最经济最可靠的方法。

为解决岩石地下工程稳定维护与控制问题,常采用的方法有:经验方法或工程类比方法;解析方法;由一些简化而建立的简单初等力学计算公式;数值计算方法;实验方法。

岩体内的应力及其强度是决定围岩稳定的首要因素,当岩体应力超过强度而设置支护时,支护应力与支护强度便成了岩石工程稳定的决定性因素。

根据支护作用的性质,把支护分为普通支护和锚喷支护两类。普通支护是在围岩的外部设置的支撑和围护结构。锚喷支护靠置入岩体内部的锚杆对围岩起到稳定作用。围岩加固是另一类维护地下岩石工程稳定的方法,加固方法就是针对具体削弱岩体强度的因素,采用一些物理或其他手段来提高岩体的自身承载能力。

列举我国工程实例如下:

秦岭铁路隧道:长18.4km,南水北调西线一期工程93.8%的线路为隧洞。

川藏公路二郎山隧道:全长4176m,最大埋深达760m,该隧道穿越11条断层,地质条件较为复杂。

渝怀铁路圆梁山隧道:线路重点控制工程,全长11.068km,隧道地质条件异常复杂,是国内隧道建设中首次在深埋、向斜部位、高压富水、形态类型多变的充满水、粉质泥砂的深部地区中穿过的隧道,施工难度极大。

秦岭铁路隧道 川藏公路二郎山隧道

(注:图片来源于网络)

3、育人目标

通过多媒体设备进行图文并茂的课堂讲解,主要多列举国内外相关工程案例,通过解决实际工程问题,扩展学生的知识面,培养学生的思考能力,通过讲解我国人民在面对灾害和应对灾害的举措,增强学生的责任心,培养学生为社会奉献的精神。

案例三:能源开采与中国特色社会主义新时代相结合

1、引子

新时代对各个行业都提出了新要求,在能源开采方面也在新技术的支持下得到了快速发展。油气开采也是岩体力学的一部分,通过现场工程实例与室内试验相结合的方式让学生学习能源开采的内容,增强新时代学生的主人翁意识。

2、教学内容

我国非常规油气分布广阔,资源潜力巨大,由于储层物性差,对开采技术要求极高。非常规油气储层具有低孔隙度和低渗透率的特点,因此开发时需要大规模的水力压裂技术进行储层改造,储层压裂技术可以通过改善油气渗流条件,从而达到有效开发利用的目的。

体积压裂示意图

目前,水力压裂技术已经成为了低孔、低渗油气藏开采的有效、必要的手段,能够在非常规储层中产生复杂的裂缝网络,从而有效地开采油气资源。对于水力压裂而言,其加砂液体的规模、支撑剂数量和注水量都比常规压裂要大,该技术已经在美国的页岩气生产中得到了广泛而有效的应用。国内外学者研究表明,水力压裂技术将是高效开发我国致密气藏的有效技术之一。

施工现场照片

3、育人目标

通过多媒体设备进行图文并茂的课堂讲解,在课堂上通过工程案例来引导学生思考能源开采相关问题,还会带领学生进行室内试验,让学生动手感受岩体力学的魅力。并结合新时代对行业提出的新要求锻炼学生分析问题和解决问题的能力,同时培养学生的理性思维和道德品质。

四、课程思政实施成效及学生反馈

2019-2020第二学期,面向2017级地质工程、城市地下空间专业学生,开展线上教学,培养学生面对困难、解决困难的能力,增强师生线上交流,引导学生自主学习,使学生能在疫情期间完成课程学习任务,学生对课程评价如下图所示。