一、课程教学目标

(1)理解各种地质灾害的基本概念和基本理论,掌握不同地质灾害的特点、分类及形成条件。

(2)熟悉地质灾害防治措施,具备利用基本资料对某单体或者区域地质灾害进行成因分析及防治措施布设的实践应用能力。

二、思政育人目标

(1)通过课程思政建设,培养学生时代新人的主人翁意识,并培养学生对祖国大好河山的热爱,自觉践行社会主义核心价值观

(2)坚定四个自信,树立为祖国和人民服务的人生观,以及对建设生态文明和保护资源环境可持续发展的使命感和责任感。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:岩溶地貌景观与社会主义核心价值观相结合

1.引入

从20元人民币背后的桂林山水及照片来进行讲解,引入岩溶的概念及不同的岩溶地貌景观。让大家了解祖国的壮丽河山,增强学生时代新人的主人翁意识。

2.教学内容

1)岩溶的概念为可溶性岩石和地表水及地下水发生淋漓、冲刷、溶蚀等地质作用所形成的一种地貌景观。概念中岩和水两个要素缺一不可。

2)岩溶的地貌景观一般来说可分为地表、地下以及过渡景观三大类。①其中地表景观常见的就是溶沟、石芽和石林;②地下景观就是比较常见的溶洞,里面有石钟乳、石笋和石柱;③地表与地下景观之间还有过渡景观。主要包括漏斗、落水洞、溶蚀洼地、峰林。

3.育人目标

这些千姿百态的岩溶地貌也构成了我国丰富的自然景观,通过该知识点的学习引导学生有无私的爱国情怀,更加坚定“四个自信”,进一步树立社会主义核心价值观。

案例二:岩溶形成条件与资源环境可持续发展相结合

1.引入

从岩溶地貌景观展开来进行讲解,回顾岩溶的概念,学习岩溶的形成条件,树立人类命运共同体理念。

2.教学内容

1)岩溶的形成条件和岩石还有水的条件相关。首先岩石需要具有可溶性,第二,岩石需要具有透水性;第三,水具有溶蚀性;第四,水还需要具有流动性。两个条件和岩石有关,两个条件和水有关。

2)第一,岩石的可溶性。可溶性岩石有碳酸盐类岩石、硫酸盐类岩石以及卤化物类岩石。其中碳酸盐类岩石以石灰岩和白云岩为代表,硫酸盐类岩石以石膏和芒硝为代表,卤化物类岩石以岩盐钾盐以及镁岩为代表。第二,岩石具有透水性。岩溶要发展,岩石必须具有透水性,否则只能在表层少量发育。漓江就是由于构造裂隙的分布导致岩溶发育的。第三,水需要具有溶蚀性,中学化学我们学过当水中溶解有二氧化碳时,会生成氢离子,氢离子又会和碳酸钙发生化学反应导致其溶解。第四,水需要具有流动性,中学化学知识使我们知道反应的持续进行需要有源源不断的水跟二氧化碳的加入,才能导致岩溶不断地发育

3.育人目标

由岩溶形成的4个条件可知岩溶的形成需要同时具备这四个条件,经过千万年的发育才能形成,因此是十分不易的,而地球和人类是一个命运共同体。所以,我们更加需要爱护环境,促使环境可持续发展。

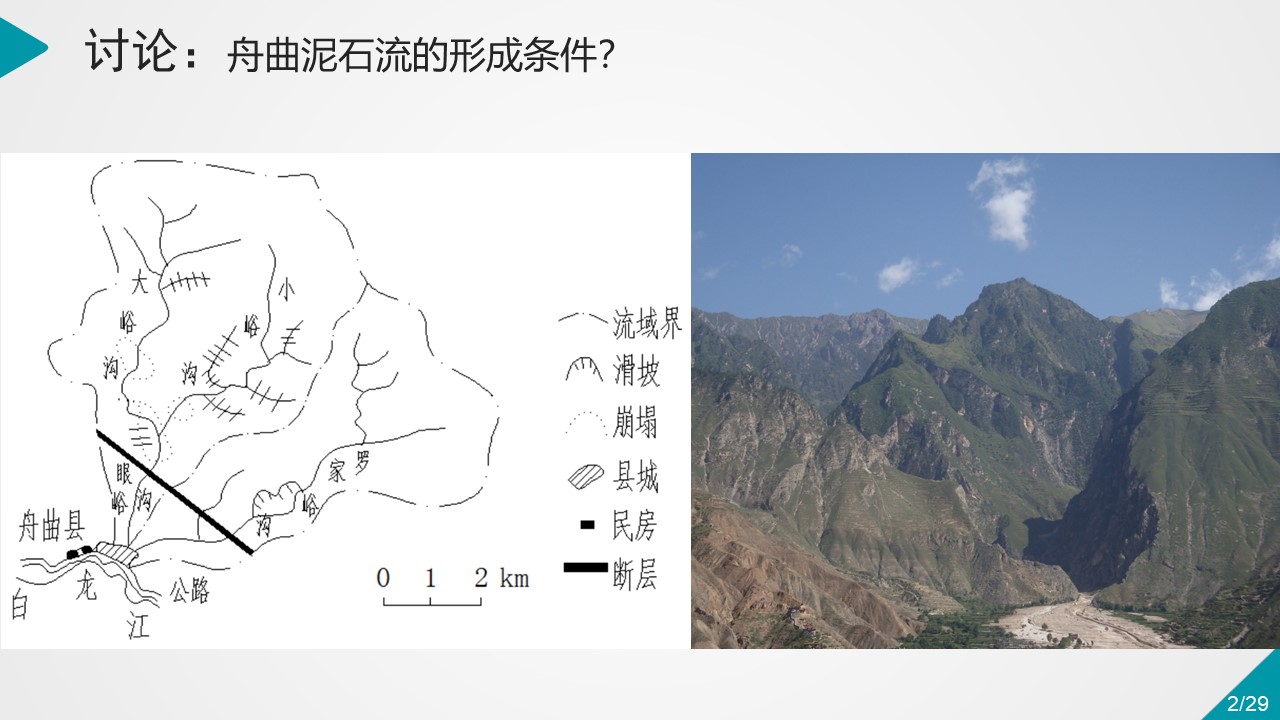

案例三:舟曲泥石流形成条件与建设生态文明相结合

1.引入

从人与社会的关系切入,对舟曲泥石流的形成条件来开展讨论,根据舟曲泥石流的照片和平面图引导学生展开讨论,树立生态文明建设及“绿水青山就是金山银山”理念。

2.教学内容

1)泥石流的形成条件分别为地形地貌条件、地质构造条件和水文地质条件。

第一,地形地貌条件。一般为三面环山、一面出口的布袋状形态,根据流域内不同的特点可分为形成区、流通区和堆积区。第二,地质构造条件。泥石流物源的形成一般来说需要地质构造比较复杂、崩塌滑坡发育及新构造运动比较活跃。第三,水文地质条件。泥石流爆发所需的暂时性急水流一般来说来自于短时强降雨。

2)舟曲泥石流的形成满足:①地形地貌(三面环山一面出口)②地质构造(秦岭西部的褶皱带)③暴雨(持续40分钟,达到97mm)④“5.12”地震的诱发及累积作用⑤人类活动(长期滥垦滥伐,水土流失严重,崩塌滑坡发育)。

3.育人目标

舟曲泥石流的形成满足先天的地形地貌条件,但其形成所需的大量物源条件却在很大程度上是由于人类活动导致的,通过该知识点的学习引导学生思考,假如没有这些人类活动的影响,该泥石流是不是就不会造成这么大的损失了。培养学生的“绿水青山就是金山银山”理念以及进行生态文明建设的重要性。

四、课程思政实施成效及学生反馈

1. 课程思政实施成效

本课程将知识传授、素质提升与思想政治教育紧密结合,富有感染力、教育性和实效性,课堂教学效果较好,受到了同行教师的充分肯定。并于2021年被学校评为年度课程思政示范课程。

2. 学生反馈

学生们普遍认为,在教学中融入思政元素很有必要,符合新时代要求,它不但丰富了教学内容,将课程思政的理念融入教学当中,将育人目标贯穿于课程教育的全过程,恰到好处的将专业知识与思想政治教育内容有机结合,而且也是对课堂教学方法的创新,通过课程影响学生们在今后的学习中也更加热爱祖国,树立社会责任感和使命感。