一、课程教学目标

通过课堂和试验教学,使学生掌握土的基本物理力学性质,掌握土体变形计算方法和土体强度理论,具备地基沉降、土压力、边坡稳定分析、地基承载力的计算分析能力以及正确处理地质工程、岩土工程、水利工程、交通工程、土木工程等相关土力学问题的能力。

二、思政育人目标

从课程所涉及的专业、行业、国家、历史等视域,拓展课程的广度、深度和温度;激发学生科技报国的家国情怀和使命担当,培养学生探索未知、追求真理的科学精神。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一、我国土力学的发展史与留学归国的黄文熙

引 子:在该课程的绪论中,一般都要讲解土力学学科的发展历史。从历史上看,我国近代科技水平是落后于欧美国家的,土力学这个学科也不例外。根据大量的文献资料,国际上公认土力学创立于1925年,而我国大规模的土力学科学研究则始于新中国成立之后。在抗日战争及新中国成立之初期,一大批留学归国的优秀学子忘却生死,与祖国共患难,利用所学之先进技术有力地支撑起了国家各个行业和领域的建设,缩短了我国科技水平与发达国家的差距。在这些爱国的学子中,黄文熙就是其中一位。

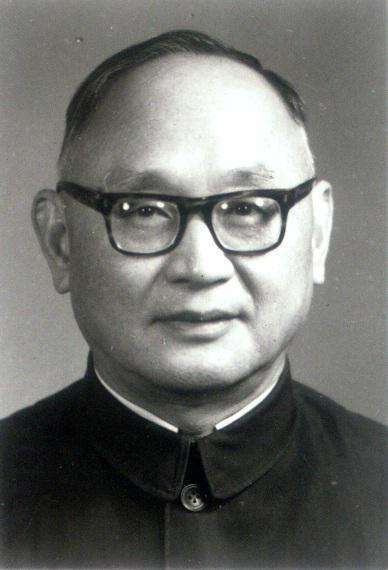

生 平:黄文熙,祖籍江苏省吴江县,1909年1月3日生于上海,2001年1月1日卒于北京。1929年毕业于中央大学(现南京大学)土木工程系,1935年和1937年分别获得美国密歇根大学的硕士学位和博士学位,1955年当选为中国科学院学部委员(现为中国科学院院士)。

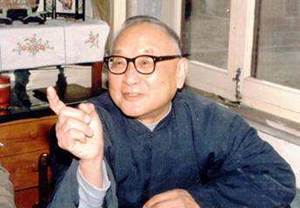

我国土力学奠基人—黄文熙先生(图片来源于网络)

事 迹:黄文熙在美国完成的博士论文,受到了导师和答辩委员们的称赞,并被授予西格玛赛荣誉奖章,当时,《底特律日报》和《密歇根日报》都有专文称赞他是“密歇根大学多年来才华最出众的学生,在结构和水利工程两个领域内取得了杰出的成就”。在美期间,他还受到土力学奠基人Terzaghi的深刻影响,对当时尚属新兴学科的土力学给予高度注视。1937年初取得博士学位后,他又到美国垦务局实习半年,参观、考察了十几个正在建设的大坝工地。

1937年夏,抗日战争前夕,黄文熙接受中央大学的邀聘,毅然回国。归国以后,他在国内首开土力学课程;建立了国内大学的第一个土工实验室。善于抓住生产实践中的关键性学术问题进行创造性的基本研究,十分注意引进和推广国内外先进技术。

抗日战争胜利后,随校迁返南京。在40年代,他不顾身患肺结核病,坚持教学和科研工作,多次受到当时水利部的嘉奖。

新中国建立前,黄文熙对南京国民政府的腐败深恶痛绝,同情和支持学生的爱国民主运动。1955年他参加了中国共产党。他对党的信念虽处逆境而不消减,“文化大革命”时期,他受到种种迫害,但他襟怀坦荡,在环境略有好转时,就潜心致志地开始土的本构关系的研究。

20世纪80年代以来,随着土的本构关系和土工计算的发展,他看到各种模型试验,尤其是土工模型试验对于验证理论和计算及模拟实际工程的重要作用,看到中国与世界先进国家间在水工模型试验方面的巨大差距,于1984年亲自率团到西欧、日本、美国考察。归国后他又多方奔走呼吁,终于在中国建立了不同规模的土工离心模型试验装置,这对中国岩土工程的发展必将起到巨大的推动作用。

黄文熙从事教育和科研工作半个多世纪,做到了既教书又育人,培养了大量科技人才,他十分重视青年教师和科技人员的培养,善于发现人才,不遗余力地提携后人。他的学生和助手不少也成为院士、博士生导师和知名的专家学者,活跃在岩土工程和水利水电工程的各条战线上。

贡献与成就:(1)我国土力学及岩土工程学科的奠基人;(2)新中国水利水电科研事业的开拓者;(3)在结构工程领域做出杰出成就;(4)为国家培养了大量的科学技术人才。

黄文熙先生一生不懈努力,勤奋工作,严谨治学。他为人宽厚坦诚,谦虚平和,有长者之风,具有极强的感召力。他一身正气,高风亮节。他为我国的土力学及岩土工程学科和领域做出了巨大的、不可磨灭的贡献,是岩土工程界当之无愧的一代宗师。

(注:以上资料均来自期刊文献)

思政育人目标:在课程的绪论中,介绍与该学科密切相关的、最重要的人物——我国土力学学科奠基人黄文熙的事迹,是恰当的;通过黄文熙先生的伟大事迹,让学生感受到历史的厚重,学科发展的艰辛,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

案例二、地基自重应力的科学研讨

引 子:该课程内容属于力学学科,具有较强的逻辑性和较宽的拓展性,其天生自带思想启迪的特质。课程思政教育的路径,在于向学生展示学科内涵的魅力,激励学生追求真理,树立科学探索意识。下面以“地基自重应力计算”这个知识点为例,实施思政教育。

教学过程:土力学学科自成立至今虽有近百年,然而其理论基础仍不完备,在解决某些实际问题时仍存在困难,这一学科特点是从事土力学研究的学者们的共识。究其原因,是由土的自然属性所决定的。土体的特殊物质结构和三相混合特性,是区别于其他力学所研究的固体、流体和气体的最大特点,从而使得土体的力学特性研究难度极大。不过,正是因为如此,才使得土力学具有神秘的、诱人探索的独特魅力。

本科生土力学课程的学习内容,是目前工程上常用的、较为经典的一些饱和土土力学知识。讲课时,交代清楚知识点的背景和理论假设,一方面可以让学生理解得更透彻;另一方面可以做一些拓展,引导学生去思考,开展研讨式教学。学生的思考过程,就是探索未知、科学研究意识的形成过程。

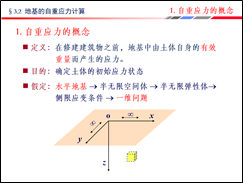

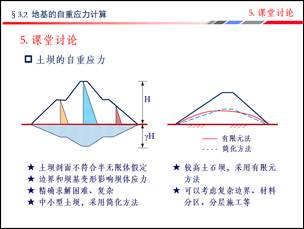

课程的第三章要讲解地基中的自重应力。自重应力的概念和计算公式本身很简单,但公式背后有一定的假设条件,那就是假定地基表面是水平的。讲课时,可以就这个假设做课堂思考和讨论。如果地基表面不是水平的,该怎么计算呢?提问学生,并且引导学生积极探索。最后,给出案例,总结出解决办法。

自重应力计算的假定和科学研讨

思政育人目标:结合科学理论、原理等的假定条件,开展科学研讨,拓展课程的广度和深度,激发学生的创新意识,培养学生探索未知、追求真理的科学精神。

四、课程思政实施成效及学生反馈

自2020年5月教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》以来,《土力学》课程坚持落实立德树人根本任务,全力推进课程思政建设,寓价值观引导于知识传授和能力培养之中。

该课程实施思政育人的主要路径有两种,一是充分挖掘土力学学科的中国元素,例如在国际和国内具有较高知名度的、德高望重的我国土力学专家、学者的事迹、成就,以及我国各个专业、行业中重大工程的土力学课题成果,从历史中吸取养分,感受科学家们的科学精神和爱国敬业的温度,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当;二是充分采用研讨教学模式,提炼知识点相关的前沿科研课题,开拓学生视野的广度和深度,激发学生科技创新的斗志,培养学生自主探索未知、追求真理的科学精神。

该课程的课程思政实施已近两年,成效明显。主要体现在两个方面,一是学生乐于接受。因为上述的两种思政实施路径,都与土力学科学知识紧密相关,且具有一定的趣味性,相比科学理论知识,知名学者的故事、重大工程的案例、挑战未知的刺激更让人兴奋;二是学生参与程度提高,师生互动性增强。在与学生课堂交流或研讨过程中,从学生的发言可以感受到他的思想在改变、在进步。