一、课程教学目标

(1)掌握地理信息系统的概念、组成、类型、功能和数据采集、存储、处理、更新、查询检索、综合分析和应用、成果输出可视化等基本知识、基本理论和基本方法。

(2)熟练掌握常用GIS软件的操作,能在城市、区域、资源、环境、交通、人口、住房、土地、基础设施和规划管理等领域从事与地理信息系统有关的数据处理、应用研究、技术开发等。培养学生独立思考、创新解决实际问题的实践能力。

二、思政育人目标

以立德树人为目标,充分挖掘课程知识中蕴含的思想政治教育元素,将专业课程知识与思政育人相结合,增强学生的政治认同、思想认同和文化认同。内化社会主义核心价值体系,转化为爱国爱党爱社会主义的实际行动。具体来说,主要有以下几个目标:

1.在课程理念上,在传授专业知识的基础上,完成社会主义核心价值观的认同教育。让学生认同中国特色社会主义的优势,理解社会主义核心价值观,了解国情,自觉维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感。

2.在课程内容上,增加拓展知识。开拓学生的文化视野和先进文化感知思维,提升学生的民族自豪感和荣誉感,培养学生的社会主义文化自信,家国情怀。

3.培养学生的辩证唯物主义思想,帮助学生改变思维方式,提高认识客观事物的能力,提高学习水平,树立科学的世界观,培养创新思维和辩证思维方式。

4.激发学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感与使命感,培养学生严谨细致、精益求精的科学素养。

5.培养学生严谨认真的工作态度,提升学生团队意识与沟通交流能力,培养合作精神和责任意识。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:“高程测量”一节中树立民族自信心和自豪感

讲课内容:在讲述高程测量的知识点时,引入2020珠峰高程登顶测量成功这一热点事件。2020年5月27日,测量登山队员在峰顶竖立起测量觇标,使用GNSS接收机通过北斗卫星进行高精度定位测量,使用雪深雷达探测仪探测了峰顶雪深,并使用重力仪进行了重力测量。上述高精度测量仪器均由我国自主研发。同时,这也是人类首次在珠峰峰顶开展重力测量,将有利于大地水准面优化,提高珠峰高程数据精度并获取宝贵的科学数据。登山队登顶测量的高清视频画面通过中国移动5G网络,与全世界实时分享。

这次测量是国产测绘仪器装备全面担纲测量任务,并依托北斗卫星导航系统开展测量工作,这是代表国家测绘科技发展水平的综合性测绘工程,彰显了我国测绘技术的最高水平。

育人目标:通过这一事件可以帮助学生树立强烈的民族自信心和自豪感,激励学生积极投身于科技报国的事业中。

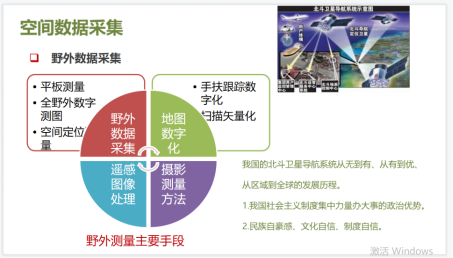

案例二:“空间数据采集方法:GPS”一节中激发爱国情怀

讲课内容:在空间数据的采集方法这一知识点中,全球卫星导航系统的空间定位测量是GIS数据的主要采集手段,除了美国的GPS系统,要重点介绍我国的北斗卫星导航系统。从北斗一号、北斗二号、北斗三号“三步走”发展战略决策,到有别于世界其他国家技术路径设计,再到利用两年多时间发射18箭30星,我国的北斗卫星导航系统从无到有、从有到优、从区域到全球的发展历程,充分彰显了一代代航天人自主创新的豪情,体现了我国社会主义制度集中力量办大事的政治优势。

育人目标:对这一内容的引入,有利于增强学生民族自豪感、文化自信、制度自信,激发学生的爱国情怀。

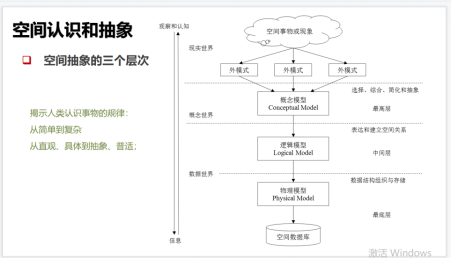

案例三:“空间认知和抽象”一节中培养辩证思维

讲课内容:GIS是对空间事物和现象描述、表达和分析的计算机系统,首先必须将现实世界描述成计算机可以表达的数据形式。数据模型是对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成能反映现实世界真实状况数据集的桥梁,是GIS的基础。人们首先对地理事物进行观察,认知其类型、特征、行为和关系,再对它进行分析、判别归类、简化、抽象和综合取舍。对现实世界进行抽象、描述和表达得到概念模型,进而转化为能表达和建立地理事物之间的关系的逻辑模型和用于数据结构组织和存储的物理模型。

育人目标:通过向学生介绍如何对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成有用、能反映现实世界真实状况数据集的这一过程,来揭示认识事物的规律。理解辩证思维就是通过具体到抽象,又从抽象到具体的过程,进而培养学生辩证思维方法。

案例四:“地图投影”一节中培养使命感和科学探索精神

讲课内容:在地图投影这一知识点的讲解中,引入魏源与《海国图志》的介绍。《海国图志》是近代著名思想家魏源的代表作,该书初刊于1842年,共50卷,后扩编至100卷。这部书是魏源受林则徐嘱托之下,根据林则徐主编的《四洲志》及其他中外文献资料编著而成的。这是一部系统介绍西方史地、科技知识的著作,在当时堪称中国人编著的介绍世界知识的“百科全书”。魏源明确地提出编撰《海国图志》的目的是为了“师夷之长技以制夷”而作,魏源因此被誉为近代中国“睁眼看世界的先行者”,对于我国地图学的应用与发展做出了突出贡献。结合我国著名科学家陈述彭院士在这一领域的杰出贡献进行讲解。其长期从事地理制图、航空像片综合制图和地图编制自动化的实验研究。开拓了我国遥感应用新领域,倡导并组织了我国地理信息系统研究。发展地球信息科学、推动“数字地球”战略研究,探索“地学信息图谱”的新概念和新方法。1980年当选为中国科学院院士。陈院士在GIS领域好学不倦、不畏艰难,开辟一条条新的研究道路,在耄耋之年仍然奋斗在科研第一线。

育人目标:通过在课程教学中融入名人事例,可以激发学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感与使命感,培养学生严谨细致、精益求精的科学素养。

案例五:“GIS的应用”一节中培养社会责任感

讲课内容:课程绪论中讲解地理信息系统的应用这一知识点时,可以介绍兰州大学开发的新冠肺炎疫情全球预测系统。该系将统计-动力气候预测的先进技术与流行病模型相结合,同时考虑温度、湿度和管控措施等因素对疫情发展的影响,通过图文并茂的方式展现预测结果,为有效遏制COVID-19疫情发展提供帮助。在课堂中可以启发学生应用GIS的原理和知识对预测系统进行改良,从而激发对课程学习的热情,引导学生关注时事热点,应用所学解决实际问题。

育人目标:通过分析问题、探讨解决办法,紧贴社会热点与生活实际,培养学生社会责任素养,服务学生成长成才。

案例六:“矢量数据分析”一节培养团结协作精神

讲课内容:在矢量数据分析实验环节,设置的实验目标任务是解决大型商场选址问题,要求商场位于交通便利、停车方便、人员密集的商业地段。针对这一实际问题,需要学生综合应用空间分析中的叠加分析与缓冲区分析方法来求解。而在实验项目的开展过程中,要求学生积极参与,精心设计实验方案与实验步骤,规范进行实验操作,细致分析实验数据。因牵涉到的数据规模大,数据的建库、入库和空间数据的分析均需要多人合作完成,要求多个学生合理分工,同样负责,默契配合。

育人目标:有助于培养学生为他人服务、乐于奉献的精神,以及与人协作、团结互助的品质。

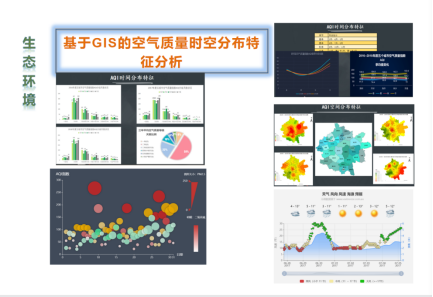

案例七:“空间分析”一节中培养学生社会责任感

讲课内容:习近平总书记在党的十九大报告中强调生态环境治理对推进生态文明建设的重要性,指出“大力度推进生态文明建设,全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强,忽视生态环境保护的状况明显改变”。空气污染治理是生态环境保护的重点领域。因此,课程引入空气污染分析作为地理信息系统原理“课程思政”教学的一个案例。选取郑州大都市区(郑州、开封、焦作、新乡和许昌)五个城市191个空气质量监测站点记录的空气质量数据,利用GIS强大的空间数据处理功能、空间分析和可视化功能,实现对郑州大都市区空气质量的时空分布特征分析。

育人目标:引导学生关注社会热点,增强其社会责任感。

案例八:“GIS的应用”一节通过多个应用实例拓宽专业视野,提升专业素养

讲课内容:引入“红军长征GIS”、“精准扶贫GIS”以及“中国世界文化遗产GIS”为代表的GIS的应用。

“红军长征GIS”,通过GIS技术重现红军长征的艰苦历程。通过红军长征路线信息符号化表达、红军长征路线地形特征分析、红军长征路线信息空间量算分析、红军长征GIS系统的设计与实现等课程的探索与实践,让学生在掌握GIS专业中点、线、面等数据在GIS系统中的有机集成、多途径可视化展示及空间分析等基本方法的同时也学习到红军前辈的长征革命精神。

“精准扶贫GIS”,通过利用GIS平台的地图资料信息,实现对多种扶贫基础信息叠加展示的功能。并可以对显示信息的当前情况、历史情况进行对比。同时还可以实现展示图形的拖拽、放大、缩小、定位和测距等功能。提供基于各级行政区划地图内的各类扶贫对象(贫困人口、贫困户、贫困村等)数据服务,以热点图、单值图、专题图、趋势图等多种展现方式,直观的在地图上反应当前情况、历史情况等,实现当前和历史的比对分析。培养学生用学到的科学知识用于满足国家战略需求,多为国家做贡献。

“中国世界遗产GIS”,通过数据信息采集与整理、数据转换、空间统计分析以及专题制图,使学生对中国世界遗产及分布状况有了深入的认识。不仅在专业技能上使学生掌握了文本信息空间化的数据采集方法以及专题地图制图的方法,而且在思想品德方面,培养了学生具体问题具体分析的做事原则和实事求是的科学态度,提升学生的民族自豪感。

育人目标:让学生了解我国优秀的历史文化与伟大成就,宣传国家重大战略举措,潜移默化地增加了对勇敢坚毅、团结奋斗、勇于奉献等精神认同,强化“理论自信”“道路自信”“制度自信”和“文化自信”,提升了民族自豪感。

四、课程思政实施成效及学生反馈

“地理信息系统原理”课程在2019年获得校级思政示范课程。在该课程的带动和影响下,华北水利水电大学的地理信息科学专业快速发展,2021年获得省级一流专业。成功申报水利地理信息系统虚拟仿真项目,同时申报了河南省本科高校课程思政教学团队-地理信息科学课程思政教学团队;在该课程培育下,学生近三年参加全国大学生GIS应用技能大赛连续获得二等奖、三等奖的优异成绩。在我校“华彩杯”和河南省“互联网+”大学生创新创业大赛中均有获奖。基于该课程的支持,指导学生完成省、校级大学生创新创业计划项目《基于GIS与RS的植被恢复对蓝绿水资源量时空变化影响的研究》、《基于GIS的气象数据时空挖掘研究》、《农田水肥一体化远程监测与智能决策平台开发》等五项。

自获得校级思政示范课程以来,教师在教学中始终强调立德树人,积极引入课堂思政元素,通过“GIS课堂思政教学案例库”实现了专业及课程思政育人的新模式。引入“GIS思政实验案例库建设联盟”的“一带一路”GIS、红军长征GIS、精准扶贫GIS、中国历史文化遗产GIS、徐霞客GIS等思政案例教学内容,极大丰富了思政育人的案例。目前,正在融合地理信息系统原理与其他相关课程(空间分析原理与方法,地理科学前言与进展,GIS与灾害评价等课程),响应“黄河流域生态管理与高质量发展”国家战略的要求,积极开发“黄河流域GIS”的思政案例库。通过挖掘新的思政元素,不断融入新的案例,对思政教学方案不断优化,形成一整套相互衔接、相互补充、有机融合、富有生命力的思政案例库,进而打造课程思政金课。

通过对该门课程教学总体满意度调查,学生满意度100%,学生们普遍认为,通过课程思政学习到的内容,不仅包括专业知识,还包括民族自信、团结协作及科学探索精神,让学生在专业学习中树立专业自信,增强责任感和使命感,激发爱国情怀,增加社会责任感,培养职业精神等。经过三年多的实践,学生的成绩、教师的教学科研均有明显提升。充分证明了通过在地理信息系统原理课程教学中推进思政进课堂是德育与智育的统一,有利于专业知识和思想素质的双重提高。增强课堂教学效果,顺利开展课外延伸与拓展,使师生的关系更融洽。