一、课程教学目标

1.知识要求:熟悉英国文学重要作家作品、流派,深刻了解英国地理文化科学思想发展趋势,当今文学思潮与发展趋势。了解西方人文精神核心价值,了解常用文学术语、修辞方法、文学研究理论和研究方法。

2.素质要求:通过文本分析阅读,帮助学生提高文本阅读理解能力,文学翻译能力,跨文化交际能力。

3.能力要求: 通过介绍文本阅读的方法,帮助学生提高文学赏析能力,能够运用文学批评方法进行阅读;培养学生思考问题的能力和方法,能够用多元思维方式看问题,解决问题。

4.情感与审美:培养共情心,培养对不同文化差异的敏感读、理解度和宽容度,对世界、他人和自己温柔以待。看到文本之美,并通过文本之美,透视世界之美,批判看待丑。

二、思政育人目标

以文化人,以文育人。将知识教育和思政教育结合,以“立德树人、服务国家”为导向,扩展和深化课程思政内涵,进一步完善全员全程全方位“三全育人”过程, 借助文学作品以“如盐入水”的方式塑造价值观,批判研究文学改良社会的功能。在文学教育中融入美育、情感教育和心理教育。

结合习近平主席“人类命运共同体”、新时代生态文明建设、决胜全面建设小康社会、美好乡村建设等思想,研读英国文学作品中折射工业革命后的英国崛起之路,研究文学作品中出现的生态问题、乡村建设、法制建设、经济建设、中产阶级地位。

了解熟悉西方批评话语并能够批判地借鉴和运用,警惕英国文学作品中的西方主流意识形态话语,谨慎选择自己的语言表述,能准确表达思想,甄别文化价值取向。坚持社会主义办学方向,引导学生辩证理解丰富的世界观、人生观和价值观,培养学生辩证理解国外文学文化现象的批判性思考能力,防止盲目崇外,迷失自我。以英国文学为鉴,帮助学生全面深刻地理解中国文化与文学的本质。坚定文化自信,凸显中国元素,培养爱国情怀,国家认同及政治认同,提升道德修养,诚实守信,培养历史担当,国际视野。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:

本章为《英国文学》课程“导言”的第二节内容,追溯中西哲学家、文学家、评论家、作家等有关文艺功能的观点,并对之进行评析。本节课的教学目主如下。

1.知识目标:介绍文艺的功能。介绍中西哲学家、学者、作家关于文学功能的引文与观点。历史和比较的角度看文艺功能:孔子、柏拉图、亚里士多德、贺拉斯、培根、鲁迅、梁启超等论文艺的功用(兼涉古今中外)。

2.能力目标:学生能根据原文判断体现了什么文学功能,能分辨好的文学和坏的文学,留心文艺的负面功能。

3.课程思政目标:介绍文艺的道德引领、价值塑造、审美与其他文明交流的桥梁等功能。但也注意到负面文艺的作用。从历史传承的角度,介绍学生了解中国古代文学关于文学功能的主要论述,比如孔子认为 “诗可以兴观群怨”。强调政治认同,文化自信,介绍习近平主席在亚洲文明大会的讲话和作协大会讲话中体现的文艺观。通过介绍文艺救国的推崇者和实践者,形塑家国情怀。

具体教学安排如下。

一、课前

要求学生提前阅读孔子、柏拉图、赫拉斯、狄更斯、毛泽东主席、习近平主席等关于文学作用的引文。并在讨论去上传关于“文艺功用”的讨论。以下是从学习通截取的部分讨论结果。

二、课堂

1.教师点评作业。根据学生讨论,做出回应。教师注意到学生讨论较多关注文学的教育、反映社会、改良社会、娱乐的功能。不太注意文学的美学和不同文明沟通桥梁的功能。

2.教师介绍、解释、点评孔子、柏拉图、贺拉斯等古代学者关于文学功能的引文。

子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。

Plato: Imitative poetry would seem to be detrimental to the understanding of those hearers who do not possess the antidote in a knowledge of its real nature. (柏拉图认为文学对某些读者会有害。)柏拉图将诗人赶出理想国,担心文学的负面影响。克伦威尔当政后,关闭剧院,也是担心文学的负面作用。这也反证了文学的道德作用。

3.教师给出狄更斯、梁启超、鲁迅文艺救国的实例。狄更斯刻画了各种类型的人物,通过文学实践达到了改良社会的目的。通过在《雾都孤儿》中披露济贫院孤儿的生活,引起社会关注,孤儿的生活状况得到提高。梁启超提倡小说救国,身体力行写小说。鲁迅在《藤野先生》中写自己“弃医从文”的原因。一群中国人观看日俄战争中给俄国人做侦探被日本人杀死的同胞的电影,看得津津有味。鲁迅看到拯救国民的灵魂比身体还要重要,故而开始写作。通过作家的担当启发学生、感染学生勇于担当的精神。

4.介绍习近平主席的文艺观。文艺起着沟通世界、消弭冲突的作用。是不同文明、不同世界沟通的桥梁。文艺对复兴民族大业、书写人民生活、创新、塑造中国形象及弘扬正道起着重要作用。提高政治认同,树立正确的文艺观。

三、课后思考

1.介绍宋真宗的《劝学诗》,引导学生思考宋真宗的观点和“文学无用论”是否冲突?

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

男儿欲遂平生志,五更勤向窗前读。

2.介绍唯美派作家奥斯卡·王尔德的文学观:“文学无好坏之分,只有写得好和写得坏之别。”让学生思考这句话的含义。此思考题的设计是让学生注意到作家宣称的文艺观和作家文学实践的矛盾。这也是文学的悖论之处。王尔德宣称文学的价值不在于其传播道德,而在于艺术本身之美,为艺术而艺术。但是王尔德塑造了《快乐王子》中为他人牺牲自己的王子和燕子,在《道连·格雷的画像》中安排作恶多端的美男子格雷最终受到惩罚死去。王尔德在文学中弘扬了善,虽然他自己说只关注文学之美。强调文学无法摆脱其道德和伦理功能。提醒学生注意区分好坏文学。

四、教学反思

在本次教学活动中,教师介绍文艺的功能,强调文艺的道德引领作用,介绍领导人与时俱进的文艺观,且引领学生阅读经典引文,思考与国家与自身相关的文艺问题,并从作家对国家时代的关注中受到感染,培养家国情怀。

案例二:

本案例介绍英国国家意识形成时期的作家、“英国文学之父”乔叟不再用意大利语、法语,开始用英语创作的民族文学作品《坎特伯雷故事集》。包括如下课程思政因素。

1.中外对比,国际视野,文化传承:其育人价值体现在要求学生对比阅读“三言两拍”中的故事和《故事集》,引领学生了解并熟悉中国文本,在比较的视野中看问题,能够从跨文化视角观察和认知文学作品所处的时代,独立思考并解决问题。

2.民族振兴:乔叟早年用意大利语和法语创作文学作品,《故事集》是其模仿意大利著名短篇小说集《十日谈》,用英语创作的第一部艺术手法高超的短篇小说集,体现了民族自信,英国国族意识逐步形成的过程。本案例思政重点是帮助学生掌握英国崛起之路的早期状况,运用本民族的语言,伦敦某个地区的方言成为伦敦音的基础,语言认同折射了国族意识的兴起。乔叟融合借用意大利《十日谈》的结构和故事,法国流行的故事体裁、阿拉伯故事等,融合了寓言、神话等体裁,全景般地描述了英国中产阶层的生活。模仿而至创新,乔叟用讲故事的方式向世界讲述了他那个时代的英国。

3.情感培育:通过案例分析,帮助学生理解乔叟借披露当时教会人士的腐败批判堕落的教会;以宽容地对待故事中的中产阶级人物,表达了他对普通人的同情。

具体教学安排如下。

一、课前

教师要求学生了解“三言两拍”和《十日谈》的故事结构,并阅读故事“蒋兴哥重见珍珠衫”。蒋兴哥被妻子王巧背叛,与《故事集》中老木匠被妻子背叛的故事相似。两者都是短篇故事集,都描述市民生活,都有商人和手艺人的生活,期待学生通过课前阅读对本国文学作品产生感知,并深化对研读对象的认识。《故事集》借鉴意大利经典文学《十日谈》的结构,但写出了英国自己的民族历史。此处预习为课堂上教师强调使用英语创作《故事集》体现英国国族意识兴起做好准备。

二、课堂

1.导入:提问学生课前阅读问题,帮助学生熟悉故事。

2.讲授:教师介绍时代背景,强调乔叟时代英法在百年战争后国族意识兴起,英语取代法语逐渐成为官方语言,意大利文学、法语、法国文学体裁、主题对英语文学影响。而“英国文学之父”乔叟融合各种文学体裁,借鉴各种故事,用讲故事的方式讲述英国故事,传播英国价值观。

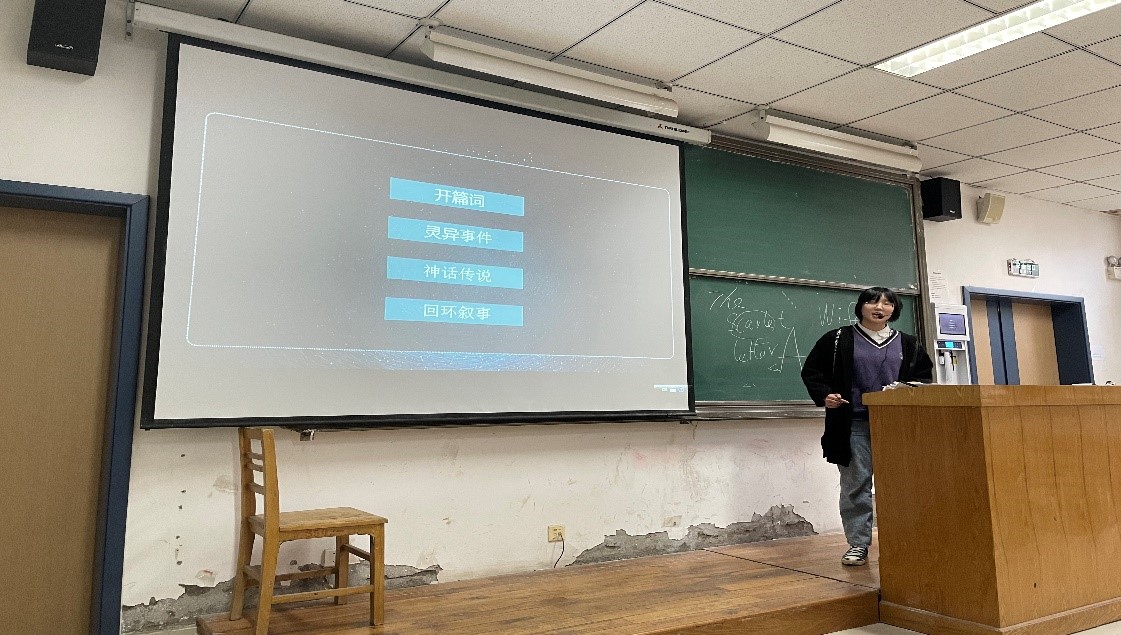

3.文学赏析与讨论:教师从文学赏析角度介绍《故事集》的结构:嵌套叙事,介绍中外各种使用嵌套叙事的文本。安排学生以小组为单位,讨论《红楼梦》、《西游记》、《三国演义》和《水浒传》的结构和开端;正在热播的电视剧《开端》和大部分英语系学生观看过的《绿野仙踪》作为讨论文本,引起了学生的讨论兴趣。

三、课后作业。

课后作业包括个人讨论区和小组的课堂报告。个人讨论区有49名同学积极讨论了自己看过的文学文本的开头。小组讨论呈现了同学对我国四大名著结构和开头的分析。部分图片如下。

案例三:

本案例对比阅读莎士比亚、浪漫派诗人约翰·济慈关于艺术和美的诗歌。包括如下思政元素。

1.美育与文化溯源:本章节主题是“艺术和美”,梳理古希腊、蒙田、德国剧作家莱辛、朱光潜、钱钟书等中外学者论“诗画同质”和“诗画异质”的观点。强调美育,美人之美。

2.文明互鉴例证:《道德经》中“大音希声、大象无形”等观点与济慈《希腊古瓮颂》中相似的审美趣味。

3.文化传承,文化自信:介绍李泽厚在《美的历程》中梳理的中国的美学思想,映照古希腊“美是艺术的最高法则”的观点。通过跨文明、跨文化学习,更深刻的理解文本。以读攻读,提升语言能力,语言能力提升是文化交流时自信的基础。

具体课程安排如下。

一、课前

要求学生跟读研读对象莎士比亚十四行诗之十八、约翰·济慈《希腊古瓮颂》;了解上述两首诗及1996波兰诺奖诗人辛波斯卡的《博物馆》的诗意,体察三首诗歌之间的关系。

二、课堂

1.导入:师生一起跟读抖森读英诗,在读诗的氛围中进入课堂。请同学谈对诗歌的理解和不解。教师和学生一起重温古诗《画》:“远看山有色,近听水无声。春去花还在,人来鸟不惊。”借此引入画这类艺术媒介的特点:自然万物永远不变,树长青, 水长流,花常开,春永在。强调诗人在诗中写画,用一种媒介呈现另一种媒介。和学生重温我国“诗中有画、画中有诗“的传统。解释这是”诗画同质“的观点。但诗和画是否有区别?引导学生思考。

2.和学生对谈莎士比亚十四行诗之十八的诗意:生命、青春、美短暂,而艺术(画、诗、雕塑等)让这些永存。从另外一个角度审视我国古诗《画》,画作上物品的永恒。

3.学生承接上面观点,讨论《博物馆》,发现博物馆的主题是:博物馆中的物与时间对抗,我的衣服想和我比谁活得更久长:物与人,谁更长久;永恒与短暂的辩证思考。

4.自然过渡到最难最美最深刻的诗:《希腊古瓮颂》。教师引导学生思考诗歌中描绘的瓮上的三个画面的含义,说明古瓮上被艺术家所凝固了的图画,诗人认为这比变幻无常的现实生活更美丽,代表了永恒的美。人类暂忽,而古瓮(艺术)永在。永远不落的树叶,永远不停歇、不倦怠的乐手,近在咫尺却永远亲吻不到的恋人,永远不变的爱。

5.教师介绍诗论、美学评论。济慈写,“听到的旋律美,听不到的更美。“ 写虽然年轻的恋人亲吻不到情人,但不必后悔,因为爱将永在,年轻恋人的青春与美与活力也永在。诗人最后让沉默的瓮说话,“美即是真,真即是美。“诗人推崇美,教师介绍古希腊美学原则:美是造型艺术的最高法则,艺术家不直接刻画事件的顶点时刻,刻画顶点前后的时刻。德国评论家莱辛在名著《拉奥孔》中讨论诗画关系。教师介绍自己多年来以读攻读对这首诗的认识加深,越读越觉得有趣的过程。教师涉及老子在道德经中的“大音希声、大象无形“,涉及蒙田、莱辛《拉奥孔》、朱光潜《诗与画》、钱钟书论诗画异质的观点。涉及美学家李泽厚和丁宁论美术的思想。这些文本映照,理解济慈试图在诗歌中完美再现画作且包含丰富美学思想的一首诗歌。

三、课后作业

因课堂课时有限,有些话题留给同学课下思考。《希腊古瓮颂》和《博物馆》中存在不少相似之处,留给同学课下作业去发掘。另外,诗歌中存在着问答,教师给出几首诗,留给同学玩味其中的问答。包括哈代的诗:Are you digging on my grave? (《谁在挖我的坟墓》)、“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。“等。引导学生在自由的思想中深化对已读诗歌和新读诗歌的认识。

本案例一方面对学生进行美育,一方面通过各种文本映照,提醒同学认识到东西文明彼此映照彼此沟通的构成;并且,教师通过介绍自己以阅读照亮阅读的过程,希望感染同学踏上阅读诗歌、提高自己的感悟力,进行情感培育。

四、课程思政实施成效及学生反馈

教师明确每个章节的思政育人目标,通过布置课前、课中与课后多种与思政目标相关的学习任务,通过课前准备、课堂问答、学生作业、私下反馈、考试情况、问卷调查发现大多数学生能够达成教师设计课程思政育人预期目标。依据学生现有知识、语言和认知水平,设计学生课前准备与课堂问答,从学生课前阅读和课堂回答激励学生语言自信和观点自信。从向学生发放的问卷调查可看出绝大多数学生认可教师设定的育人目标、教法和内容选择,按要求完成了任务。

从学生在学习通讨论区积极讨论回答及作业评价可看出思政育人效果初见成效。学生认识到文学的认知、美学、道德、教育、知识扩充、了解历史、内心探索、情感表达。诗学正义、精神家园、社会改良等功能。体现了师生之间、师生与文本、与时代的对话,由此看到思想碰撞的火花,独立思考的光芒,对世界、国家与民众之关怀。

下面选取一位同学的反馈:

英国文学课感言

(201919220 郑龙)

文学是什么?这是老师在英国文学第一节课给我们留下的思考题,在一节课,我们探讨什么是文学,文学的目的又是什么,以及我们为什么需要学习文学。对于当时的我来说,文学是一种通过语言反映生活的艺术。但是,随着课程的发展,我发现文学不仅可以反映现实,控诉不公,也可以进行说教,可以展示美和艺术的永恒,可以让我们从新的角度看待事物。

通过坎特伯雷故事集与三言两拍,哈姆雷特与西游记中的乌鸡国国王的对比,会发现中外的文学在形式或者内容上相同之处。通过学习英诗,会发现英诗的英雄双韵体或者商籁体与中国诗歌的平仄有相同之处。但是中英也有许多不同之处,比如对于诗画同质的不同认识。通过中英文学的对比学习,我们能够更加准确把握中英文化的异同。

通过对于辛波斯卡的《博物馆》,以及对于济慈的《古瓮颂》的学习,明白了艺术和美是可以超越时间。在学习完这部分之后,我对于王尔德的道林格雷的画像有了更清楚的认识,当时还不理解为什么格雷会向画像进行许愿,让自己的青春永驻,后面我突然顿悟了,因为画是艺术品,会超越时间,生命是短暂的,艺术却是永恒的,有一天格雷终究会死去,但是,这幅画却会随着时间一直留存下去,格雷与画中人物交换,某种意义上来说,就获得了青春的永驻,也就是说只要画像这个艺术品存在,那格雷的青春就会一直在,就像莎士比亚的sonnet18结尾写的那样,只要诗还长存,那你的生命便会绵延。通过这部分的学习,对于美的价值和艺术的永恒有了更深刻的理解。

王尔德说,没有好或坏的小说,只有写得好和写的不好的小说。也就是说我们所谓的好与坏,不过是我们把我们人类自身定义的道德来作为一个评判人类创造的文学的标准,像老师在课上讲的美狄亚,以及俄狄浦斯王,从道德层面评判,他们有悖道德,但是从文学成就上看,他们都对文学的发展做出了很大的贡献。从这方面来说,我们对于文学不能以固有的看法对待,应当多角度看待,如老师让我们读的米德尔马契,初看肯定是多萝西娅的婚姻从第一段的不幸到第二段的幸福,盖特医生的事业由盛转衰再兴起,当换到另一个角度看的话,我们在书中能看出,多萝西娅和盖特医生都是典型的理想主义者,多萝西娅想在实施超越现实条件的改革办法,盖特医生则是想在一个小镇建立全国最好的医院,他们都超越当时的现实条件,于是他们都遇到了一定的现实问题,从这个角度来看这本书,我们就更能理解人物了。通过上文学课,我们看待事物的角度不再像以往那样单一,而是会多方面进行分析。如果说自然科学让我们变得理性,那文学让我们变得更加感性,更有共情能力,对于一些事物的看法不再是非黑即白。

除此之外,老师的课堂安排也让文学课觉得生动,我们预习阅读材料,观看相关的视频,直接给予视觉的冲击,让原本枯燥无味的文字活了起来,在课堂上学习起来效果就会比只讲无趣的文字有意思。课堂上通过一些互动情节,如同学做展示,如读诗,如进行问题的讨论,我觉得很有趣。

总之,文学课让我受益匪浅。