一、课程教学目标

《互换性与技术测量》2.4尺寸精度设计中公差等级的选择一节中:选择公差等级及时要正确处理机械零件的使用要求与零件制造工艺的复杂程度及成本之间的矛盾,如果公差等级选择过低,产品的精度得不到保证,而公差等级选择过高,零件的制造工艺复杂,制造成本增加。两者都不利于综合经济效益的提高。所以,必须综合考虑矛盾的两个方面。合理地选择公差等级的基本原则,在充分蛮子使用要求的前提下,尽力选取较低的公差等级。实际工作中,公差等级常用类比法选择,也就是参考从生产实践中总结出来的经验资料,进行比较,选择适当的公差等级精度,当现有技术不能满足要求时,需要我们自主创新,成为最好的自己。

二、思政育人目标

无论出在什么岗位,无论事情大小,踏踏实实做好每一件事情,把工匠精神发挥极致。把平凡的工作做到极致,勇于创新,追求卓越,做专业的领跑者,做时代的追梦人。

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:宁允展:毫厘之间见“匠心”:精度设计的实现

精度设计有类比法、实验法和理论计算法,设计选择后,制造精度的实现是核心。比如我国的高铁技术,有德国西门子工程师曾给出评价,称高铁的核心技术只有三大部分,牵引系统、转向架和制动系统。宁允展是国内最早从事高铁列车转向架“定位臂”精细研磨的蓝领工人,凭着追求极致和完美的大国匠心,在细如发丝的空间内练就绝活,所制造产品11年无次品,为中国高铁当好“一带一路”国家战略先锋军添助“一臂之力”,被称为“高铁首席研磨师”。

2006年,宁允展被万里挑一,成为第一位学习380A型列车转向架“定位臂”精细研磨技术的蓝领工人。转向架是高速动车组九大关键技术之一,定位臂则是转向架的核心部位。高速动车组在高速运行的状态下,定位臂不足10平方厘米的接触面要承受近30吨的冲击力。为保证列车安全运行,定位臂和轮对节点必须有75%以上的接触面间隙小于0.05毫米,比头发丝还要细。宁允展就是在这细如发丝的空间里施展着自己的绝技。磨小了,转向架落不下去;磨大了,价值十几万元的主板就报废了。同事说:“0.1毫米的时候,国内大概有十几个人能干。到了0.05毫米,别人都干不了,目前就只有宁允展能干。”高速动车组进入批量生产后,转向架研磨效率跟不上生产进度,他大胆摒弃外方研磨工艺,采用更加精准科学的方法,将研磨效率提升1倍,研磨精度也有极大提高。

宁允展自学焊工、电工,将几个工种融会贯通,自主创新发明“精加工表面缺陷焊修方法”“折断丝攻、螺栓的堆焊取出”等30多项“绝招绝技”和工装,多项发明获得国家专利,每年可为公司节约创效300万元。为专心搞技术,他辞去了管理职务,甚至将家中30多平方米的小院改造成了一个“小工厂”,自费购置车床和零部件,利用工余时间研发设计出10余套工装,成为企业万众创新、节约创效的工匠典范。在不断攻关技术难题、提升专业素质的同时,宁允展将经验绝活传授给年轻人,每年培育数百名优质人才,为行业发展注入原动力。

案例二:朱恒银:初心如钻

精度设计与互换性相结合,在地质勘探方面实现突破。朱恒银是安徽省地质矿产勘查局313地质队高级工程师。自40多年前来到地质队从事钻探工作以来,朱恒银一直“没换过单位、没换过工种”,他一心只想把他“最喜欢的一件事”做好。只有高中学历的他,他工作的第一站是在霍邱县,从钻探工人干起,几年之后,有机会到安徽省地质职工大学探矿工程专业进行3年的学习。然后在安徽霍邱、庐枞铁矿,铜陵冬瓜山、安庆月山、滁州琅琊山铜矿,大别山钼、金、铅锌等大型和特大型矿区的地质勘探工作中,朱恒银和他的团队攻坚克难,屡创佳绩。在皖南盆地的页岩气钻探现场,朱恒银彻底颠覆传统的钻头互换技术,将原本需要30多个小时的取芯时间一下子缩短到40分钟。

滁州琅琊山铜矿一度被判定为资源枯竭矿井,当时,这座已经开采了50多年的铜矿在500米以浅的深度范围内资源接近枯竭,矿山里3000多名职工一度面临再就业困境。朱恒银创新使用的定向钻探技术,让一个10万吨的铜矿床惊现世人面前,矿山的开采寿命,因此延长30年。这项技术在全国50多个矿区推广应用后,产生的经济效益高达数千亿元。

2013年,在庐枞盆地科学钻探选址预研究中,朱恒银团队仅用一年时间就完成了终孔深度达3008.29米的特深孔。这在当时全国范围实施的6个科学钻探预导孔中,不仅孔深最深,而且施工周期最短。

我国小口径岩心钻探地质找矿深度从1000m以浅推进至3000m以深的国际先进水平,成为我国深部岩心钻探的领跑者,产生了数千亿元的经济及社会效益。

案例三:顾秋亮:顾两丝

顾秋亮从1972年起在中国船舶重工集团公司第七O二研究所工作,对工作兢兢业业,刻苦钻研,不断提高技术水平和能力,有较强的创新和解决技术难题的技能,出色完成了各项高科技高难度高水平的工程安装调试任务。

顾秋亮同志为我国大型试验基地各大型实验室重大试验设施的建设、调试和维护正常运行等提出了行之有效的解决方案,比如在400米长的亚洲第一拖曳水池轨道的高精度安装调试、大型低噪声循环水槽的建设等工作中,解决了大型模型安装、测试仪器调整等关键技术,为七O二所有关实验室的正常运行做出了积极的贡献。

2004年,为了确保蛟龙号载人潜水器的顺利安装,七O二所抽调技术过硬的技术骨干参加该项目的总装工作,顾秋亮为其中之一。该项目是当前世界潜深最深的载人潜水器,其12大分系统工程复杂,研制难度相当大。蛟龙号载人潜水器是可以下潜7000米深海进行资源勘查、深海观察作业和深海生物基因研究等的高科技装备。7000米深海的压力达到700个大气压,蛟龙号所有的设备都要承受如此之大的深海压力,只有保证好密封性能才能确保三名下潜人员的安全。为此,潜水器的结构件及设备的安装都有非常严格的要求,所有结构件、零部件的安装位置必须到位,强度必须保证。如潜水器舯部两侧的测深侧扫声纳,是可以进行深海海底地形精细观察的高精尖装备,对于安装的精度要求非常高,顾秋亮同志根据设计安装图纸设计了专用工装,并绘制安装工艺图,成功完成该项设备的安装,满足了安装精度要求。又如潜水器艉部X型布置的稳定翼,是由内部充填高强度低密度的新型浮力材料,外部包裹高强度新型耐海水复合材料的复合夹芯结构,由于结构复杂,外部流线型要求高,在加工时难满足精度要求。他采取了行之有效的措施,既达到了精度要求,又保证了根部具有足够的强度,圆满完成了稳定翼的安装。

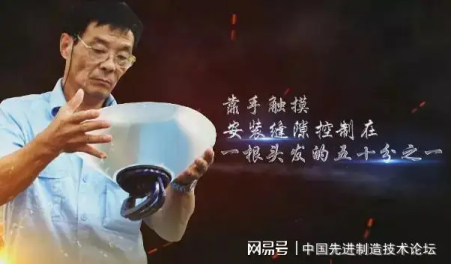

心有精诚,手有精艺,顾秋亮仅凭一双手捏捻搓摸,便可精准感知细如发丝的钢板厚度。靠着眼睛观察和手上的触摸感觉,能够判断一根头发丝五十分之一的0.2丝误差,这的确是神技。即便是在摇晃的大海上,顾秋亮纯手工打磨维修的蛟龙号密封面平整度也能控制在2丝以内,因而人们称呼有这个能力的顾秋亮为“顾两丝”为了练成这门功夫,顾秋亮把一块块铁板用手工逐渐锉薄,在铁板一层层变薄的过程中,用手不断捏捻搓摸,让自己的手形成对厚薄的精准感受力。手指上的纹理磨光了,但这双失去纹理的手却成了心灵感知力的精准延伸器。

以上大国工匠宁允展、朱恒银、顾秋亮等都+是一线工匠们的代表。正是一线工匠们的辛勤付出,作为国家经济细胞的企业才有了生命力和创造力,他们是国家的宝贵财富。他们对技术创新的执着,对技艺完美的追求,感染我们,也值得全社会尊重。

尊重之外,更需要一种受感召。诚如顾秋亮所说,每个人都应该去寻找适合自己的人生之路。知识重要,手上的技艺同样重要,不应该被人为划出高低贵贱。遇到困难或疑惑,我们勇于想法克服。作为21世纪的主人,年轻一代理应看清——自己人生的价值体现其实不必拘泥于书本,接受大国工匠的人生故事感召,成为各种高精尖技艺的接班人,幸甚至哉!

四、课程思政实施成效及学生反馈

五、代表性的图片