《滨水景观设计》是风景园林专业三年级开设的专业必修课,主要训练学生在城市滨水环境下的空间营造能力与生态处理能力。课程主要从人类与自然界水环境的生存关系、水资源与城市发展、水环境与城市规划、水环境与滨水建筑等多维复合角度,建立滨水景观设计理论与设计实践的基本构架。

一、课程教学目标

(一)《滨水景观设计》理论与实践相结合,坚持立德树人为根本任务,通过区域水系统、城市河流、城市湖区、湿地四个滨水景观专题学习,让学生掌握滨水景观设计理论与设计方法,培养学生建立大生态、大规划观;

(二)通过水系统和连通性、驳岸与弹性生态修复、植物与栖息地等一系列在滨水景观建设中需要重点解决的专项问题学习,从多学科合作的角度,让学生掌握滨水景观规划策略,贯彻落实生态文明战略,践行“山水林田湖草一体化”和“绿水青山就是金山银山”的理念,启发学生的设计思维;

(三)通过用地布局、蓝绿基础设施构建、道路交通组织、广场布置、植物配置等设计实训,希望学生能够处理滨水空间中较复杂的生态保护与开发利用协调问题,并进行空间组合和形体建构,针对遇到的问题找到解决路径与技术手段,按照正确的设计程序作出合理设计。

二、思政育人目标

对于风景园林专业而言,探索面向健康、安全、美丽、宜居的人居生态环境是我们义不容辞的责任。《滨水景观设计》课程坚持知识传授、能力培养与价值引领相结合,课程思政目标明确。

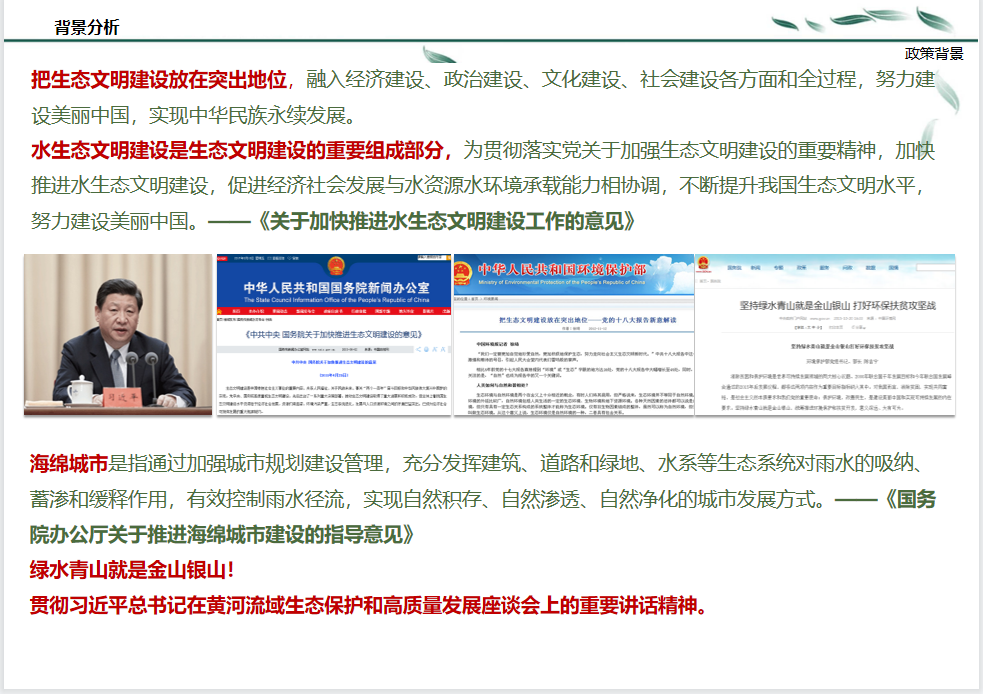

(一)牢固树立生态文明观。

习近平总书记在十九大报告中强调:“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计”,“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”。也指出,坚持人与自然和谐共生,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策。如何将国家发展导向和社会现实及时体现到专业教学中,一直是教学团队思考的问题,结合社会现实,开学第一课即明确课程思政教学目标:重视生态文明,营造健康滨水空间,坚定信心,同心协力,共克时艰。

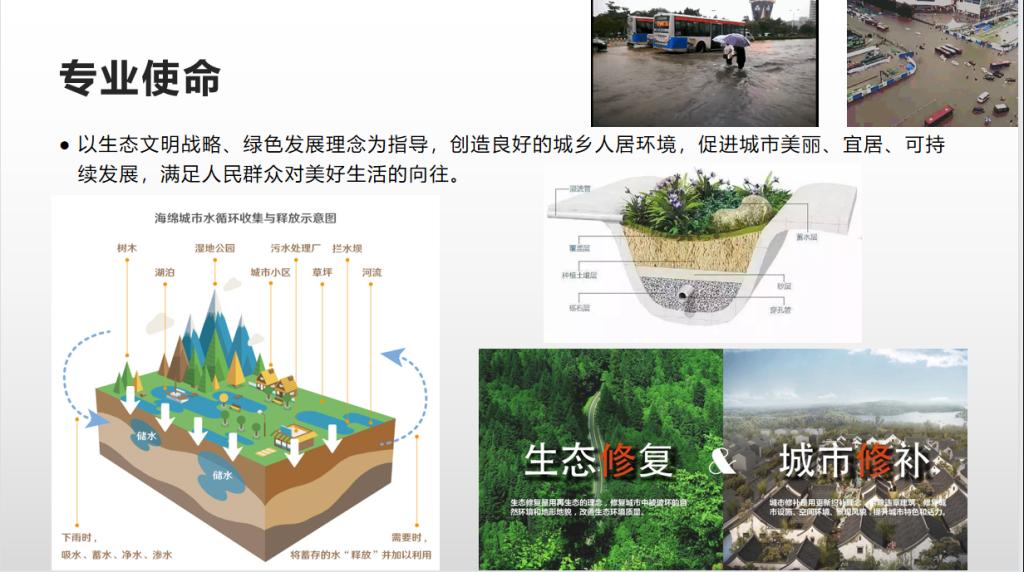

(二)秉承高质量发展,勇担专业使命。

贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,《滨水景观设计》课程以流入黄河的一级河流——伊河和洛河交汇处作为设计基地,要求学生建成集生物多样性保护、生态景观、城市防洪、休闲娱乐、旅游观光等多种功能于一体的系统工程,最大价值地发挥河流及湿地的生态效益和社会效益。在设计过程中通过资料收集、案例分析、实地调研,让学生发现问题解决问题,建设高质量水系连通模式,提升城市绿色服务,建立城市健康格局。

课程思政体系构建

序号 |

教学内容概述 |

课程思政育人目标 |

教学方法 |

1 |

解读任务书,明确课程思政教学目标,上好开学第一课 |

树立生态文明观 |

1.加强国家政策宣传; 2.设计选题紧密结合实际工程项目,与时俱进。 |

2 |

设计调研 |

贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神 |

1.参观黄河博物馆,学习“黄河精神”,感受华夏文明,培养学生保护、传承、弘扬黄河文化的意识,让黄河成为造福人民的幸福河; 2.组织学生对郑州黄河国家湿地公园建设情况进行调研,要求学生在设计过程中把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国。 |

3 |

区域水系规划设计 |

培养学生大规划大生态理念 |

加强政策宣传、案例分享,提升能力,树立信心 |

4 |

河流驳岸设计 |

通过传统驳岸设计“治河六柳法”,深入了解中国人民的智慧;学习现代生态驳岸设计,掌握新技术新方法 |

查阅资料,实地参观,培养学生发现问题解决问题的能力 |

5 |

滨水景观设计元素 |

了解人类活动、亲水性、慢性系统,树立以人为本设计理念 |

实地调研,案例分析、虚拟仿真设计体验,现代信息技术在教学中的运用 |

6 |

弹性水生态修复 |

尊重自然,师法自然,树立生态设计观念 |

实地调研,文献查阅,学习先进理念并运用到设计 |

7 |

设计草图阶段 |

协同创新能力培养 |

1.教师专题教授与分组“一对一”点评辅导相结合; 2.集中汇报点评,培养方案比较分析能力; 3.运用虚拟仿真实验,验证设计,修改设计,现代信息技术融合教学。 |

8 |

展开讨论:如何践行山水林田湖是生命共同体?如何平衡水利防洪标准与生态需求? |

树立人水和谐规划思想 |

“设计小组+设计大组+班级群”多层次进行线上线下讨论 |

三、课程思政典型教学案例设计

案例一:设计选题紧密结合实际工程项目,与时俱进。

为深入贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,《滨水景观设计》课程以流入黄河的一级河流——伊河和洛河交汇处作为设计基地,要求学生建成集生物多样性保护、生态景观、城市防洪、休闲娱乐、旅游观光等多种功能于一体的系统工程,最大价值地发挥河流及湿地的生态效益和社会效益。

图1 明确课程思政教学目标

案例二:将专业调研与思政教育有机融合,做到浸润式教学。

结合设计任务书组织学生参观黄河博物馆,学习“黄河精神”,感受华夏文明,培养学生保护、传承、弘扬黄河文化的意识,让黄河成为造福人民的幸福河。组织学生对郑州黄河国家湿地公园建设情况进行调研,要求学生在设计过程中把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国。

图2 参观黄河博物馆、郑州黄河国家湿地公园

案例三:培养学生将灾难中的学习和适应作为正向反馈,强调在经历中学习的能力。

在授课过程中结合当前社会的形势,积极和学生探讨、学习相关学者提出的最新理论,引导学生知行合一、主动学习,把灾难当教材、与祖国共成长,鼓励学生用自己的眼睛看世界,体验国家发展面临的机遇与挑战,增强“四个自信”,激发学习动力,提高创新能力。

图3 和学生探讨专业发展理论及社会现实

案例四:开展多元化教学组织,凸显学生个性发展。

在教学过程中,师生协同,采用“线上+线下”理论学习交流,“课堂+实践”案例分析,“虚拟仿真实验平台+网络数据挖掘”基地调研,“设计小组+设计大组+班级群”设计研讨,“图纸+PPT+MARS”联合成果汇报等多种形式,注重学生的实践参与、互动交流,激发学生自主学习潜能。教学的主要关注点由知识信息内容的传导转向以学生主体,注重学生自主思考、判断、决策能力的培养以及思维方式及工作方法的训练。

图4 师生协同 团队协作

案例五:推行“3T联合计划”,开展教学团队(Teaching team)、教学平台(Teaching platform)、教学任务(Teaching assignmen)三联合。

一是依托建筑学、城乡规划、风景园林人居环境学科群的建设,形成跨学科、跨专业教学团队,实现育人合力;

二是搭建课堂、网络、实践协同平台,形成多课程协同、多空间互动,丰富实景体验,延伸课堂育人维度,创新更加有效的课程教育模式和途径,全面提高教育的实效性和吸引力;校内校外实践育人协同,拓展立体育人环境;

三是制定多样化设计任务,满足建筑学、城乡规划、风景园林不同专业学生需求,因材施教,鼓励在设计中开展跨学科、跨专业联合设计。

案例六:从传统园林理水走向适水发展——“师生共读一本书”活动

结合《风景园林规划设计321》(滨水景观设计)师生共读一本专业书籍,《中国古代园林水利》,刘海龙等著,中国建筑工业出版社,2020.10。

一是促进学生专业知识拓展,提高专题理论素养,培养学生专业课外知识拓展的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量。

二是营造良好读书氛围,通过讲述同一本书的不同见解,加强同学之间的交流学习。

三是通过读书交流汇报、读书反思,将集体智慧进行融合,加强专业知识运用的融会贯通。

图5 “师生同读一本书”活动

四、课程思政实施成效及学生反馈

2019年立项校级课程思政教改《同向同行——风景园林专业核心课程大思政教育研究》,围绕“美丽中国建设、生态文明建设”的大思政主线,贯穿从第三学期到第九学期的8门核心课程;2021年“建筑类课程思政教学团队”立项校级课程思政教学团队。

《滨水景观设计》2019年立项校级课程思政示范课程,2021年立项校级一流课程(线上线下混合)。

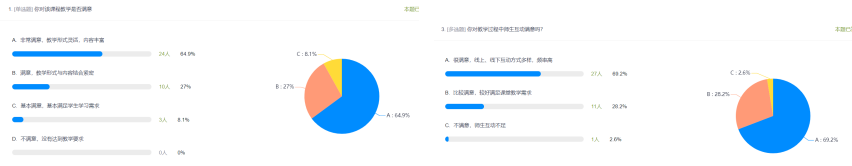

学校督导团组织专家对该门课程进行教学质量评价,专家评价结果优秀;学校教务处组织学生对该门课程评价,学生评价结果优秀。

通过对该门课程教学总体满意度调查,学生满意度100%,其中91.9%的学生认为教学形式灵活、内容丰富,教学形式与内容结合紧密,主要体现在增加了国家政策引导,设计与社会需求更加契合,学习通等现代教育信息手段的运用及专题讲解与分组辅导的结合。师生互动满意度97.4%,学生认为线上、线下互动方式多样,交流频率高。

图5 教学、师生互动满意度调查

指导学生完成校级大学生创新创业训练计划项目《基于滨水景观节点空间功能分析及优化提升设计研究——以郑东新区龙子湖为例》、《生态驳岸设计调查研究》等五项。

图6 指导大学生创新创业项目、专业类竞赛