一、成果简介

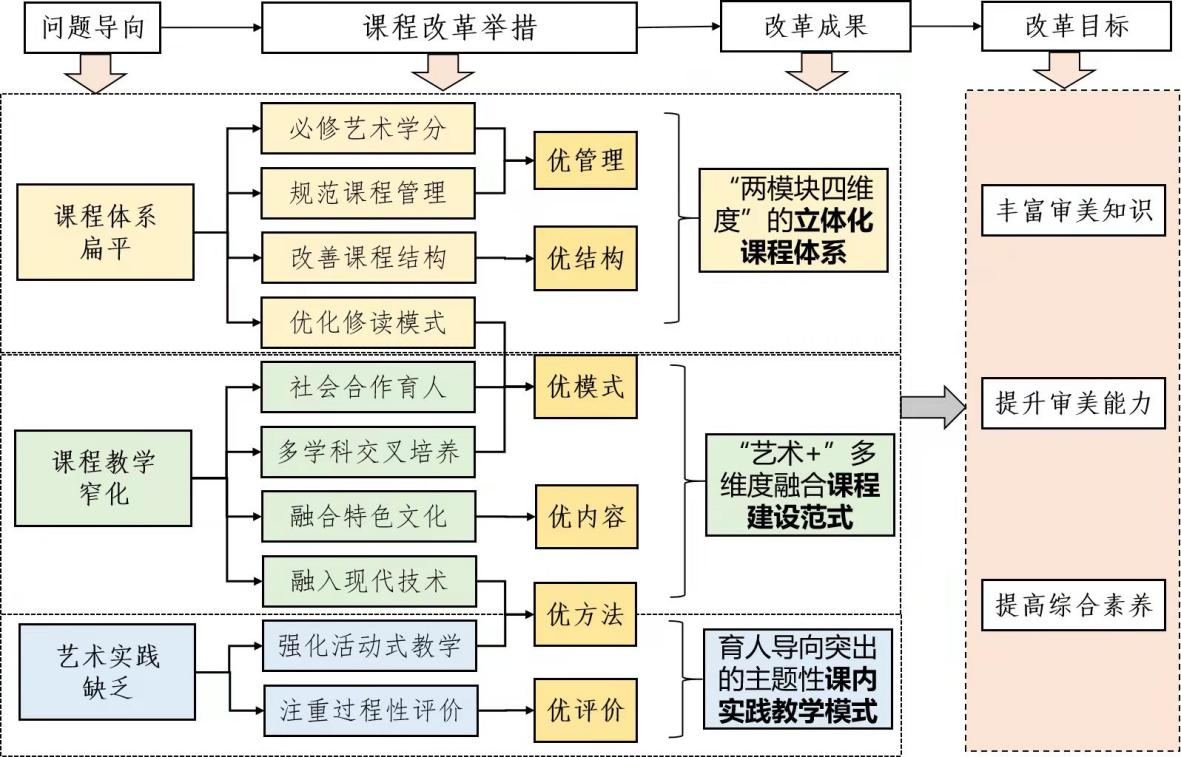

2019年,《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》发布,全面加强美育是新时代高等教育改革的重要任务。华北水利水电大学大学高度重视美育工作,《音乐鉴赏》已开设了44年,连续6次在河南省公共艺术教育评估中荣获“一类高校”。近年来,学校坚持“以美育人、以文化人”总原则,以强化育人导向、注重素质养成、厚植传统文化、善于融合创新等美育新要求为引领,聚焦课程体系扁平化等关键问题,实施 “六个优”质量提升工程,从课程管理、结构、模式、内容、方法、评价等方面,采取十大关键举措,对公共艺术课程进行了整体优化,形成了“两模块四维度”立体化课程体系、“艺术+”多维度融合课程建设范式、育人导向突出的主题性课内实践教学模式等成果,成效突出。(详见图1)

经过改革,新增了《音乐鉴赏》一流课程等省级本科教学工程8项,1门国家级在线开放课程《中华水文化》。《音乐鉴赏》改革案例荣获2021年全国大艺展一等奖(全省仅6例),并得到省教育厅副厅长刁玉华和高教处处长张水潮的亲自视察指导。黄河泥埙艺术实践获河南省高校学生工作优秀成果一等奖,是美育课程思政的新突破。被河南日报新闻网等多家媒体深度报道,并被“学习强国”转载。柳州工学院专程到我校交流学习,成果已在黄河交通学院得到应用。发表有高水平论文18篇(其中3篇CSSCI,7篇北大核心),其中论文《新时代高等学校美育的改革理路与行动策略》获得河南省社会科学优秀成果二等奖,另有相关教材4部、相关课题12项。

二、主要解决的教学问题

地方院校,尤其是单科性高校,受办学条件所限,公共艺术课程普遍存在以下三类问题,也是本项目研究与改革的重点。

1.课程体系扁平。课程数量不足、种类单一、开设随意,是地方院校公共艺术课程面临的首要问题。本项目主要聚焦,如何以《音乐鉴赏》等8门限定选修课为基础,形成种类多样、数量充足、层次递进、覆盖全面的公共艺术课程体系,不仅满足学生普及化,更要满足多样化、个性化的学习需求。

2.课程教学窄化。教学内容简化、单薄、陈旧的公共艺术“水课”在很多地方高校并不鲜见,尤其是重艺术轻素养、重育才轻育人的现象比较普遍,很多课程沦为简单的“电影课”“MTV课”,距离“以美育人、以文化人”的要求相去甚远。本项目主要关注,如何提高课程的思想性和文化底蕴,发挥公共艺术课程价值塑造和素质养成功能,如何促进美育与其他学科的交叉融合,满足跨界创新人才培养的新需求,如何整合校内外优质资源和现代信息技术,提高课程的高阶性和时代感。

3.艺术实践不足。重理论轻实践,照本宣科,教师为主、学生为辅的传统教学模式,严重制约了公共艺术教学的效果。本项目着力解决,如何提高艺术教学的实践性和体验性,如何实现艺术实践活动的常态化和普及化的问题。

三、解决教学问题的方法

1.优管理:形成课程规范建设的长效机制

一是,在人才培养方案中,专设公共艺术课程2学分,列为学生毕业条件,以确保公共艺术教育的连续性和普及性。二是,健全课程管理制度,包括统筹规划全校公共艺术课程设置方向、严格开课教师资格条件、规范课程教学大纲、实行集体备课制度、定期对教师开展培训等,确保课程建设规范、有序。

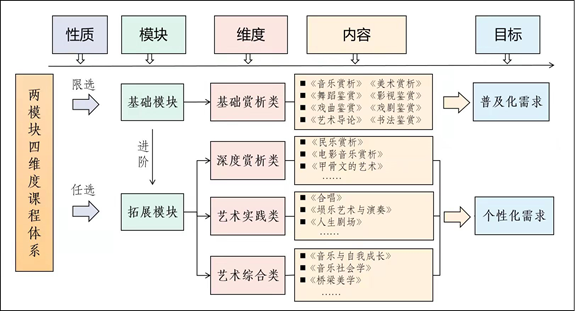

2.优结构:构建“两模块四维度”立体化课程体系

对公共艺术课程进行分类分层建设。全部课程区分为“基础模块”和“拓展模块”两部分。其中“基础模块”主要涵盖《音乐鉴赏》等8门限定选修课,其主要目的是普及各个艺术门类的入门常识;“拓展模块”则细分为作品深度赏析、艺术实践、艺术综合三个类别,形成“两模块四维度”立体化结构,满足学生个性化、多层次需求。

3.优模式:创新课程修读与培养模式

“1+1”套餐修读模式。对于公共艺术限选课,每门课程设为1学分,连选2门课方可毕业,既满足了教育部的刚性约束,又拓展了学习空间。

社会合作育人模式。通过行业大师进课堂制度,将非物质文化遗产传承人等名师名家“请进来”;通过共建校外实践基地,引导学生“走出去”,解决好“校园小课堂”与“社会大课堂”相分离的问题。

多学科交叉培养模式。开展多学科融合式教学,例如开设艺术与社会学、心理学相融合的《音乐、社会与自我成长》,开设艺术与工科相融合的《桥梁美学》等,为培养跨界创新思维和解决复杂问题能力提供支撑。

4.优内容:强化课程与特色文化的融合创新

与黄河文化相融合。注重开展黄河文化艺术经典教育,例如《音乐鉴赏》以非物质文化遗产黄河泥埙为载体,开展“奏响黄河文化”特色教学,讲好黄河故事,激发文化自信。

与红色资源相融合。注重开展革命文艺作品赏析,例如《音乐鉴赏》组织学生到人民胜利渠等红色教育基地,开展“传承红色基因”现场教学,引导学生坚定理想信念。

与行业文化相融合。围绕学校水利特色开展美育,例如《中华水文化》专设“水与音乐”章节,解读与水相关的美育精神;与焦作嘉应观共建实践基地,引导大学生在赏析美的同时知水爱水亲水,树牢生态文明思想。

与社会主义先进文化相融合。注重用优秀社会主义文艺作品教育人,例如开展“关爱服务民生”音乐社会实践,做到劳育、美育、德育三结合,推动公共艺术课程与时代精神“同频共振”。

5.优方法:强化活动式教学和现代信息技术融入

强化课内实践活动。例如《音乐鉴赏》开展黄河泥埙等小器乐进课堂活动,开展“传承红色基因”“奏响黄河文化”“关爱服务民生”等主题性社会实践,变被动式课堂为体验式课堂;《舞蹈鉴赏》开展项目式学习,在真实的艺术节目排演中进行创意、编排、表演等一站式学习,提高学生知识技巧的综合运用能力。

强化线上线下混合式教学。建设教学音视频资源库、在线开放课程,积极开展混合式教学、泛在化学习等基于互联网的教学方法创新。

6.优评价:注重过程性评价

改变书面的、静态的传统考核方式,以节目汇演等形式进行过程性、动态性评价,调动学生参与艺术实践积极性,提高了教学评价有效性。

四、成果的创新点

1.“两模块四维度”的立体化课程新体系。科学遵循艺术教育规律,紧密围绕学校人才培养目标,在着力丰富课程数量的同时,统筹兼顾艺术普及和艺术提高两种需求,对公共艺术课程进行模块化处理和分类分层建设,形成了包含“基础模块”和“拓展模块”两部分,一般鉴赏类、深度赏析类、艺术实践类、艺术综合类四个维度的课程结构,既满足了普及的广度,又适当拓展了课程的深度,有效满足了学生个性化、多样化的学习需求。同时改革修读模式,实行“1+1”绑定修读,既有刚性约束,也有自主权限,确保了课程体系运行的有效性。

2.“艺术+”多维度融合课程建设新范式。通过“艺术+特色文化”,融入黄河文化、红色革命文化、行业文化、社会主义先进文化中的艺术经典,使课程不仅有较高的艺术性,更有良好的思想性;通过“艺术+社会资源”,开展行业大师进课堂、实践基地联建等社会合作育人,拓宽和丰富课程内容的同时,增强了学校美育与社会文化的有效连接。通过 “艺术+现代信息技术”,推动教学资源的网络化、数字化、智能化,有效提高了课程教学的直观性和自主性;通过“艺术+其他学科”,促进艺术与社会学、心理学、工学的多学科融合贯通,探索了新时代跨界创新人才培养的通识教育路径。

3.育人导向突出的主题性课内实践教学新模式。通过小器乐进课堂活动、主题性实践教学活动、过程性考核评价等方式,将传统的理论课堂转变为活动式课堂,有效实现了“实践课程化、课程实践化”,扩大了学生参与体验的覆盖面,确保了文艺活动的质量,提高了课程的高阶性和挑战度。同时, 在活动主题的选择上,注重响应国家战略,聚焦学校自身特色,通过“奏响黄河文化”等系列活动,发挥艺术实践的育人功能。

五、成果的应用成效

1.课程特色更加凸显,教学质量持续提高

小器乐进课堂、行业大师进课堂、“奏响黄河”等实践活动,已成为我校公共艺术教育品牌活动,课程质量明显提升。仅2019年以来,新增了1门国家级一流课程、5门省级一流课程、 1个省级课程思政教学团队、1个省级优秀基层教学组织、1个省级大学生校外实践基地。(详见表1)《音乐鉴赏》改革案例荣获2021年全国大艺展一等奖,并于2021年6月,受到省教育厅副厅长刁玉华和高教处处长张水潮亲自视察指导。黄河泥埙艺术实践育人工程荣获2021年河南省高校学生工作优秀成果一等奖。

序号 |

级别 |

种 类 |

名 称 |

立项 时间 |

1 |

省级 |

社会实践一流课程 |

音乐鉴赏 |

2020 |

2 |

省级 |

线下一流课程 |

社交礼仪与形体艺术 |

2019 |

3 |

省级 |

在线开放课程 |

艺术美学 |

2021 |

4 |

省级 |

在线开放课程 |

实用写作与沟通艺术 |

2021 |

5 |

省级 |

课程思政教学团队 |

公共艺术教育类 |

2021 |

6 |

省级 |

优秀基层教学组织 |

文学艺术教研室 |

2020 |

7 |

省级 |

大学生校外实践基地 |

人文素质教育基地 |

2021 |

8 |

国家级 |

在线开放课程 |

中华水文化(含水与艺术) |

2020 |

9 |

省级 |

线上线下混合一流课程 |

大学语文与写作 |

2020 |

10 |

校级 |

本科教学示范课堂 |

音乐鉴赏 |

2019 |

11 |

校级 |

课程思政示范课 |

音乐鉴赏 |

2020 |

12 |

校级 |

课程思政示范课 |

社交礼仪与形体艺术 |

2021 |

表1 人文艺术类本科教学工程项目一览(2019年至今)

现已形成了高质量的人文艺术精品课程群,共包括国家级精品在线开放课程1门,河南省一流本科课程5门,河南省精品视频公开课2门,校级示范课堂2门,校级精品在线开放课程5门,校级线下一流课程1门,校级课程思政示范课程5门。公共艺术课程数量更丰富、结构更合理、开设更规范,课程内容更具思想性、价值性、特色化,教学模式更加多元化、综合化、现代化,较好地解决了地方高校公共艺术课程体系扁平化、课程教学窄化、实践不足等关键问题。

2.学生学习的热情更高,学习成效更好

艺术实践教学活动覆盖面广,学生学习积极性显著提高,获得感明显提升。《音乐鉴赏》课程开展“小器乐进课堂”之后,校园上下掀起学习小乐器的热潮,《音乐鉴赏》课程结课汇报音乐会2019年至今已举办三届,1000余名学生参与了音乐会的策划、制作、节目编审、排练、演出等环节,制作完成了60多个形式多样、内容丰富的文艺节目,极大地增加了学生参与音乐实践的机会,提高了音乐表演能力。

有效带动了校园文化艺术活动开展,美育氛围更加浓厚,学生艺术素养明显提升。通过“学中做,做中学”,有效激发了学生的艺术潜能,提高了艺术素养。如地质工程专业2018级学生毕彦龙、许一诺原创的抗疫音乐作品《那些花儿盛开的地方》,网络点击率达到百万以上。艺术社团更加丰富多样,活动质量明显提升,新成立的黄河泥埙乐队、“Model Team”模特队在郑州电视台、学校校庆等大型节目上亮相演出,华水混合乐队献礼党的百年华诞演奏的《我爱你中国》,在2021年河南省第三届学生器乐节比赛中荣获二等奖,实现了我校在该赛事上零的突破。

3.公共艺术教育再上新台阶,受到社会各界广泛赞誉

我校大学生艺术团是公共艺术教育的品牌社团,先后获得27项国家级大奖,240项省部级奖。2021年第六届全国大学生艺术展演中,学校荣获5项大奖,包括:优秀组织奖1项、校长风采奖1项、一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。在河南省第六届大学生艺术展演中获优秀组织奖1项、校长风采奖1项、一等奖5项、二等奖3项、三等奖2项,共12个奖项。近年来,公共艺术教育继续保持良好势头,2021年顺利通过河南省第六轮公共艺术教育评估,连续第六次被评为“一类高校”,在全省高校排序中位列第一,获得专家一致好评。

六、成果的推广应用

改革成果为地方高校普遍存在的公共艺术课程体系扁平、课程教学窄化、实践活动不足等问题,提供了有效的、可行的改革方案和行动路径,具有良好的推广应用价值,受到业内和社会广泛关注。我校人文艺术教育中心扈毅娟老师的美育案例《基于“四位一体”模式的多课堂联动艺术课程教学创新实践—以<音乐鉴赏>为例》荣获全国高校美育改革创新优秀案例一等奖(我省仅有6人获得一等奖),并受邀前往四川成都的大会颁奖现场做主题发言,与全国高校同行进行深入交流研讨。黄河泥埙实践育人、美育与中国传统文化融合创新等改革举措被河南日报新闻网、大河网、网易新闻等多家媒体深度报道,并被“学习强国”转载。柳州工学院专程来我校学习公共艺术教育改革经验,本成果已在黄河交通学院推广应用,成效明显。